OPINI

02 Juni 2025

15:00 WIB

Jejak Parfum Dan Konstruksi Gender Di Dalamnya

Dari kayu cendana hingga wangi bunga melati, parfum tidak hanya soal wangi, tetapi juga menyimpan jejak sejarah, cerminan konstruksi gender, dan merepresentasikan budaya dalam diam.

Penulis: Devi Rahmawati

Editor: Rikando Somba

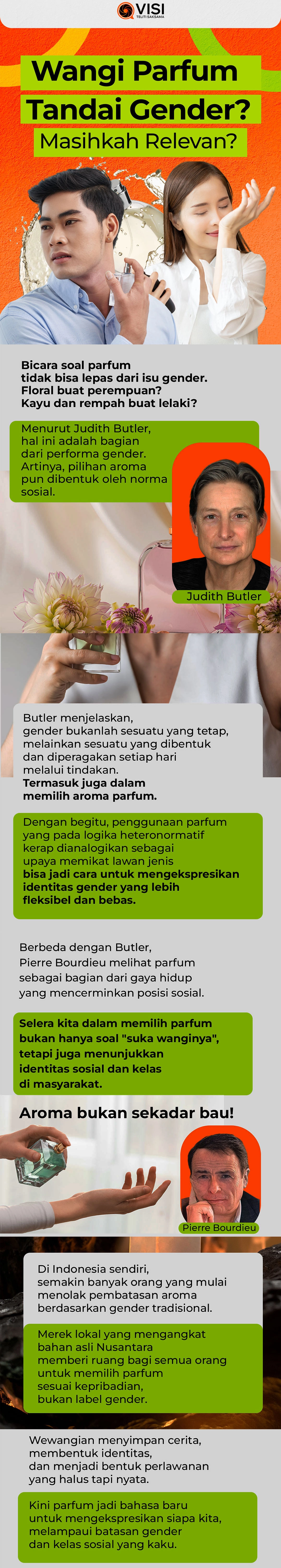

Ilustrasi sepasang kekasih menggunakan parfum. Shutterstock/Shutterstock AI Generator

Wewangian bukan hanya soal aroma. Ia adalah bahasa yang tak diucapkan, simbol tak terlihat, dan penanda identitas yang melekat dalam keseharian manusia.

Dalam konteks Indonesia, parfum bukan sekadar produk gaya hidup, tetapi juga bagian dari sejarah, konstruksi gender, dan representasi budaya. Kini, di tengah kebangkitan produk lokal, aroma tradisional Indonesia menemukan kembali napasnya.

Bukan hanya sebagai nostalgia masa lalu, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi masa depan.

Sejarah Nusantara Aroma Wewangian

Sebelum parfum dikemas dalam botol kaca elegan, leluhur Nusantara sudah mengenal seni meracik wewangian. Dari minyak cendana, kenanga, melati, hingga rempah-rempah, seperti kayu manis dan cengkeh, semuanya telah menjadi bagian dari ritual keagamaan, pengobatan tradisional, hingga upacara adat.

Wewangian menjadi medium budaya yang menyimpan lapisan-lapisan makna sakral hingga personal.

Dalam catatan sejarah, diketahui bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa dan Sumatra menggunakan wewangian sebagai bagian dari simbol kekuasaan dan kesakralan. Dalam budaya Bali, dupa dan minyak aromaterapi digunakan dalam upacara keagamaan dan meditasi. Sementara itu, di Sumatra, daun pandan dan serai wangi menjadi bagian dari ritual mandi menyambut tamu penting atau upacara adat.

Hal ini menunjukkan bahwa wewangian bukan sekadar penambah aroma tubuh, tetapi juga bagian dari sistem simbolik dalam budaya.

Di sisi lain, kolonialisme pada masa lampau telah mengubah lanskap aroma Nusantara. Wewangian Eropa mulai diperkenalkan dan secara bertahap menggeser aroma lokal sebagai simbol modernitas dan kemajuan. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia mulai mengaitkan parfum buatan luar negeri sebagai lambang prestise, sedangkan aroma lokal dipinggirkan.

Saat ini, globalisasi juga membuat simbol-simbol lokal terpinggirkan. Parfum dari luar negeri dianggap lebih wangi, mewah, dan modern. Padahal, jika diselisik lebih dalam, aroma lokal menyimpan kekayaan narasi budaya yang luar biasa.

Konstruksi Gender Penikmat Wewangian

Poin tang seharusnya kita sadari, aroma sebenarnya bukan hal yang netral atau bebas makna. Hal yang kita anggap wangi atau menarik sering kali dibentuk oleh budaya, kebiasaan, dan aturan sosial yang sudah lama tertanam.

Dalam iklan parfum, misalnya, wangi bunga sering dikaitkan dengan kelembutan dan keanggunan perempuan, sedangkan aroma seperti kayu, tembakau, atau rempah-rempah dianggap mewakili kekuatan dan maskulinitas laki-laki. Ini menunjukkan bahwa pembagian gender ternyata juga terjadi lewat cara kita mencium dan memahami wewangian.

Di Indonesia, pemahaman terhadap aroma juga lekat dengan norma tradisional.

Dalam budaya Jawa, contohnya, perempuan memakai minyak melati atau kenanga saat acara penting seperti pernikahan, karena wangi itu melambangkan kesucian dan keindahan. Sementara itu, laki-laki sering memakai aroma cendana atau gaharu dalam kegiatan spiritual karena dianggap memberi ketenangan dan kewibawaan.

Pemilihan aroma ini sebenarnya tidak sepenuhnya bebas. Menurut teori Judith Butler, gender bukan sesuatu yang kita miliki sejak lahir, melainkan sesuatu yang kita tampilkan terus-menerus lewat kebiasaan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah pilihan parfum.

Butler menyebut bahwa tindakan seperti memilih aroma tertentu adalah bagian dari pertunjukan gender. Misalnya, seorang perempuan terus memakai parfum floral dan dianggap pantas oleh masyarakat, tetapi apabila laki-laki yang menggunakannya akan dianggap keluar dari aturan gender yang kaku. Sehingga menyudutkan pernyataan bahwa ini bukan sekadar soal aroma, tetapi soal identitas diri yang akan ditampilkan.

Baca juga: Mengenal Dunia Parfum, Seni Aroma Yang Mewakili Identitas

Lambat laun, banyak masyarakat yang memilih parfum unisex atau genderless. Label ini tidak lagi dibatasi oleh laki-laki maupun perempuan. Bagi mereka, parfum bukan lagi soal memenuhi harapan sosial, melainkan lebih kepada cara mereka merasa nyaman dan bisa mengekspresikan diri.

Aroma menjadi cermin kepribadian, bukan identitas kelamin. Ini menandakan adanya pergeseran ke arah cara berpikir yang lebih bebas dan terbuka dalam memaknai identitas.

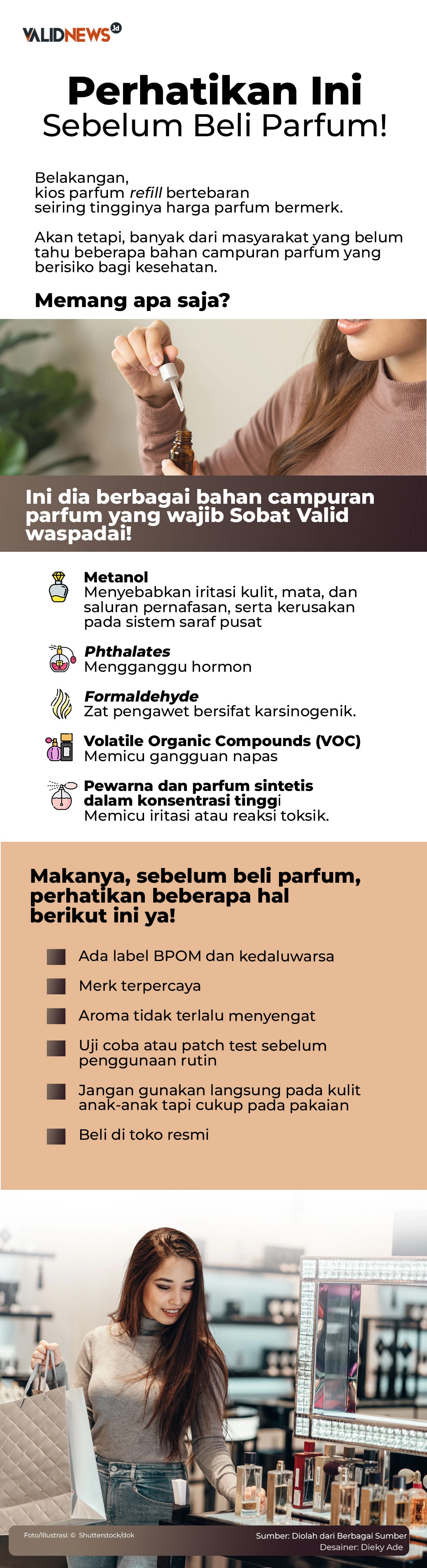

Baca Juga: Menjaga Parfum Isi Ulang Tak Ganggu Kesehatan

Namun, kita juga tidak bisa memisahkan parfum dari dunia konsumsi dan citra yang dibentuk oleh industri.

Dalam sistem kapitalisme global, parfum bukan cuma soal wangi. Parfum adalah gaya hidup, juga status sosial, dan pencitraan. Merek parfum besar sering memakai kemasan mewah, bintang iklan terkenal, dan narasi mewah untuk membentuk citra tertentu. Sehingga, orang membeli parfum bukan hanya karena suka baunya, tetapi karena ingin merasa menjadi bagian dari gaya hidup yang diiklankan, seperti mewah, sukses, dan modern.

Di Indonesia, tren ini tampak dalam kebiasaan kelas menengah di kota-kota besar yang membeli parfum impor sebagai simbol keberhasilan dan selera tinggi. Produk dari luar negeri sering dianggap lebih berkelas dan mampu menaikkan citra diri.

Tetapi sekarang, muncul gelombang baru dari merek-merek lokal yang membawa semangat berbeda. Mereka tidak hanya menjual parfum, namun juga menyisipkan cerita budaya dan menggunakan bahan asli Indonesia, seperti cendana, kenanga, atau tembakau Madura. Ini bukan hanya soal membuat produk wewangian, melainkan cara untuk mengangkat identitas lokal, melawan dominasi budaya luar, dan memperluas pemaknaan tentang kecantikan serta keharuman.

Dalam pandangan Butler, fenomena ini juga bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap cara lama masyarakat memaknai gender dan identitas. Pandangan lain justru melihat konsumsi parfum sebagai medium untuk menunjukkan posisi sosial, hal ini diungkapkan oleh Pierre Bourdieu.

Parfum saat ini tidak lagi dipandang sebatas produk gaya hidup. Parfum telah berkembang menjadi alat komunikasi budaya tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang ingin kita tunjukkan ke dunia.

Di tengah masyarakat yang terus berubah, parfum bisa menjadi jembatan antara identitas pribadi dan struktur sosial. Kita memilih aroma bukan hanya karena kita suka, tetapi juga karena aroma itu bisa mencerminkan cara kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita ingin dikenali oleh orang lain.

Di Indonesia, kebangkitan parfum lokal menunjukkan bahwa produk budaya bisa menjadi alat untuk menantang norma-norma lama dan menciptakan makna baru, baik soal gender, kelas, maupun kebanggaan terhadap identitas lokal.

Kebangkitan Parfum Lokal: Antara Tradisi dan Inovasi

Industri parfum Indonesia tengah menunjukkan geliat yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Kementerian Perindustrian mencatat bahwa sektor kosmetik yang mencakup produk wewangian menyumbang 3,83% terhadap PDB nasional pada kuartal III tahun 2023.

Pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya konsumsi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Di Tokopedia, penjualan parfum meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2023 dibandingkan tahun 2020, sementara produk reed diffuser bahkan melonjak lebih dari 13 kali lipat. Kecenderungan ini juga terlihat dari minat Generasi Z terhadap parfum jenis Eau de Parfum (EDP) yang meningkat 304% pada tahun yang sama, diikuti oleh Milenial dengan kenaikan sebesar 160%.

Tak hanya soal kuantitas, preferensi konsumen pun mulai bergeser. Lebih dari 70% konsumen Indonesia kini memilih merek lokal untuk produk wewangian dan kecantikan. Hal ini didorong oleh kualitas produk lokal yang semakin baik, serta narasi budaya yang menyertainya.

Brand seperti HMNS, Carl & Claire, Saff & Co, dan Jinmori Official Store mampu mencuri perhatian publik lewat strategi storytelling, desain kemasan menarik, serta inovasi aroma berbasis bahan baku asli Nusantara. HMNS, misalnya, mencatat lonjakan omzet hingga 1.000% hanya dalam waktu setahun sejak didirikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar lokal memang siap menyambut produk dengan identitas kuat.

Dari sisi bahan baku, Indonesia memiliki keunggulan alami dengan lebih dari 40 jenis tanaman penghasil minyak atsiri dari total 99 jenis yang dikenal di dunia. Ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan parfum berbasis rempah dan flora lokal seperti cendana, kenanga, dan tembakau Madura.

Penggunaan bahan baku alami seperti minyak atsiri dari Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara juga membuka peluang ekonomi bagi petani dan pengrajin lokal. Rantai produksi parfum menjadi sarana pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Ini menjadikan industri parfum tidak hanya tentang produk akhir, tetapi juga pembangunan berkelanjutan.

Bahkan, pada awal 2025, PT Followme Indonesia berhasil mengekspor hampir 19.000 unit parfum ke Jepang dengan nilai lebih dari Rp672 juta. Ekspor ini menegaskan bahwa produk parfum lokal tak hanya digemari di dalam negeri, tetapi juga mulai dilirik pasar global. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekspor industri kecantikan Indonesia secara keseluruhan yang naik 8,25% pada Januari–Mei 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, di balik potensi besar ini, industri parfum lokal masih menghadapi tantangan serius. Di antaranya adalah kebutuhan akan standarisasi kualitas produk, kepemilikan sertifikasi legal untuk pasar ekspor, serta peningkatan kesadaran publik akan pentingnya mendukung produk dalam negeri. Selain itu, dominasi merek internasional di ranah premium membuat produk lokal harus bekerja ekstra dalam membangun citra dan kepercayaan.

Parfum Indonesia kini tengah menapaki babak baru, ditandai oleh meningkatnya konsumsi produk lokal, tumbuhnya komunitas pecinta wewangian, dan dukungan kuat dari platform e-commerce. Di tengah perkembangan ini, aroma tak lagi sekadar pemanis gaya hidup, melainkan telah menjelma menjadi narasi budaya, simbol identitas, dan peluang ekonomi yang patut dirayakan.

Ketika parfum lokal beraroma khas Indonesia dikenakan di Paris, Tokyo, atau New York, itu bukan hanya tentang penjualan produk, tetapi juga tentang memperkenalkan Indonesia lewat wangi yang membangkitkan emosi, memori, dan rasa keterhubungan. Di sinilah kekuatan sejati parfum—kemampuannya menjembatani budaya dan menghadirkan cerita lewat indera penciuman.

Dengan kekayaan alam dan budaya aromatik yang luar biasa, Indonesia memiliki semua elemen untuk menjadi pusat wewangian dunia. Tugas kita kini adalah merawat, mendukung, dan memaknai aroma lokal bukan hanya sebagai komoditas, tetapi sebagai warisan dan potensi masa depan yang layak dibanggakan.

Referensi:

- Astari, L. W., & Widagda, I. G. N. J. A. (2014). Pengaruh perbedaan jenis kelamin dan kontrol diri terhadap keputusan pembelian impulsif produk parfum (Doctoral dissertation, Udayana University).

- BSIP Kementerian Pertanian. (2023). Serba-serbi minyak atsiri Indonesia dan potensi pengembangannya untuk pasar internasional. https://bisip.bsip.pertanian.go.id/berita/serba-serbi-minyak-atsiri-indonesia-dan-potensi-pengembangannya-untuk-pasar-internasional

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). Parfum asal Indonesia senilai ratusan juta tembus ke Negeri Sakura. https://www.beacukai.go.id/berita/parfum-asal-indonesia-senilai-ratusan-tembus-ke-negeri-sakura.html

- Indonesia.go.id. (2023). Harum aroma industri minyak atsiri. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7767/harum-aroma-industri-minyak-atsiri?lang=1

- Indonesia.go.id. (2024). Potensi besar parfum lokal Indonesia: Inovasi jenama lokal dan dominasi pasar global. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8379/potensi-besar-parfum-lokal-indonesia-inovasi-jenama-lokal-dan-dominasi-pasar-global?lang=1

- Mustamin, Y. (2015). Pengembangan Minyak Atsiri Tumbuhan Indonesia Sebagai Potensi Peningkatan Nilai Ekonomi.

- Petersson McIntyre, M. (2013). Perfume packaging, seduction and gender. Culture unbound: Journal of current cultural research, 5(2), 291-311.

- Sari, R. P. (2019). Gender fluidity as luxury in perfume packaging. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/336185683_Gender_fluidity_as_luxury_in_perfume_packaging

- Validnews. (2024). Semakin beragam, wewangian merek lokal kian diminati. Validnews.id. https://validnews.id/kultura/semakin-beragam-wewangian-merek-lokal-kian-diminati