OPINI

06 April 2023

16:00 WIB

Mampukah Industri Tekstil Domestik Menantang Thrifting?

Masyarakat makin gemar berburu pakaian bekas impor. Benarkah ini mengancam produksi tekstil kita?

Penulis: Nugroho Pratomo

Editor: Rikando Somba

Persoalan jual-beli pakaian bekas atau dalam bahasa kekiniannya disebut thrifting, memang bukan hal baru di negeri ini. Perdagangan pakaian bekas memang telah banyak memberikan keuntungan bagi banyak kalangan, baik itu keuntungan yang legal maupun ilegal.

Namun demikian, sebenarnya ada apa dengan industri tekstil (TPT) Indonesia hingga masyarakat kini semakin gemar berburu pakaian-pakain bekas?

Sejarah Industri Tekstil Indonesia

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor industri yang tertua di Indonesia. Dalam awal perjalanannya, tekstil lahir sebagai sebuah industri kerajinan tradisional yang berkembang di daerah pedesaan sejak abad ke-17.

Namun, dalam perkembangannya, pada 1919, pemerintah kolonial mendirikan Institut Tekstil (The Textile Institute) di Bandung. Semenjak itu, pemerintah kolonial mulai mengembangkan industri penenunan. Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan kapasitas produksi hingga tujuh kali lipat pada era 1920-an (Visi Teliti Saksama, 2016).

Selanjutnya, pada 1934, Textil Instituut en Batik Proefstation (TIB) pimpinan Dalenoord mulai memperkenalkan alat tenun bukan mesin (ATBM), sebuah mesin tenun yang lebih sederhana, tetapi dengan kapasitas empat kali lebih besar.

Mulai 1935, di Bandung semakin banyak para pedagang Indonesia dan para pemilik tanah yang mulai menginvestasikan uangnya dalam bentuk industri ini. Hal ini menyebabkan semakin berkembangnya industri tekstil di Hindia Belanda.

Sebagai langkah lanjutan dari pengembangan industri tekstil di Indonesia, pemerintah kolonial pada 1936 mulai mengembangkan pusat-pusat industri kecil sebagai upaya meningkatkan teknologi serta kemampuan manajemen. Selain itu, pemerintah kolonial juga memberikan berbagai bentuk proteksi untuk mendukung usaha tersebut.

Jika pada 1930, hanya terdapat 500 alat tenun bukan mesin (ATBM), pada 1941 jumlah alat tenun tersebut telah mencapai 49.000 buah, ditambah 9800 alat tenun mesin, dengan jumlah terbanyak terdapat di Jawa Barat. Keberadaan mesin tenun ini tidak terlepas adanya pasokan listrik pada 1935.

Mayoritas pabrik tekstil besar memiliki tidak kurang dari 15 mesin tenun. Bahkan, dilaporkan pula, sebuah pabrik tekstil di sekitar Surabaya pada 1938 memiliki 2.000 ATBM, ditambah 350 mesin tenun bekas dari Jepang. Dalam kapasitas penuhnya, ini bisa memperkerjakan sampai 4.000 buruh (Dick, 2002).

Kemudian, pada 1942, tercatat bahwa pabrik tekstil dan tenun yang dimiliki oleh orang- orang pribumi telah mencapai 72,5% dari total keseluruhan, yang mayoritas merupakan industri berskala kecil. Namun, dilihat dari teknologinya, penggunaan alat tenun mekanis sebesar 39,5% masih merupakan milik orang-orang Eropa (Robison, 1986).

Baca juga: Thrifting; Ancaman Nyata Di Balik Murahnya Harga

Pasca kemerdekaan, industri TPT terus mengalami perkembangan. Jika dilihat perkembangannya, terutama di Bandung, sampai pada akhir tahun 1950-an komposisi kepemilikan industri tekstil masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Biasanya, perusahaan asing ini menggunakan modal asing mencapai Rp90 juta.

Sementara itu, perusahaan-perusahaan nasional dengan menggunakan modal asing (sebagian/ seluruhnya) mencapai Rp26 juta. Perusahaan-perusahaan nasional dengan menggunakan modal milik warga keturunan China sebesar Rp24 juta. Sisanya, perusahaan-perusahaan nasional dengan menggunakan modal milik pribumi dengan nominal mencapai Rp5 juta (Robison, 1986).

Beberapa pengusaha lokal atau pribumi yang tercatat terjun ke dalam industri TPT ini, salah satunya Agoes Dasaad melalui PT Kancil Mas yang merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar di Indonesia.

Kemudian, ada Rahman Tamin melalui “The Tamin Group” mendapatkan izin lisensi impor untuk industri tekstil serta menempatkannya ke dalam jalur perdagangan Jakarta-Singapura. Pada 1957, ia juga mendirikan pabrik tekstil Ratatex di Surabaya.

Pengusaha lain yang juga turut mengembangkan industri tekstil pada tahun 1950-an ialah Haji Sjamsoedin, seorang pedagang besar yang berasal dari Sumatra.

Memasuki era ekonomi terpimpin, pemerintah membentuk Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS). OPS-OPS yang dibentuk antara lain OPS Tenun Mesin, OPS Tenun Tangan, OPS Perajutan, OPS Batik, dan lain sebagainya. Program ini yang dikoordinasikan oleh Gabungan Perusahaan Sejenis (GPS) Tekstil. Pengurus GPS Tekstil ini ditetapkan dan diangkat oleh Menteri Perindustrian Rakyat (Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2022).

Kepada para produsen tekstil tradisional, pemerintah saat itu memberikan bantuan berupa bahan mentah yaitu pemberian jatah benang tenun. Penerimanya ialah perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM), yang hingga tahun 1965 jumlahnya telah mencapai 324 ribu buah. Sementara itu, alat tenun mesin baru berjumlah 77 ribu buah.

Program ini dilakukan melalui koperasi-koperasi yang didukung oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya di lapangan, program tersebut tidak berjalan dengan efektif. Karenanya, pada periode 1950-1966 industri tekstil terutama tenun, sering kali dinilai relatif kurang berkembang (McCawley, 1990).

Seiring dengan dibukanya kran investasi pada masa-masa awal orde baru serta berlanjut dengan periode boom minyak, industri TPT juga turut perkembangan. Dilihat dari sisi investasi mesin tekstil, pada 1969 jumlah mesin tenun yang ada dilaporkan hanya berjumlah 27 ribu buah. Namun, Boucherie memperkirakan mesin tenun yang dapat digunakan hanya sekitar 22 ribu buah atau hanya 83% (Boucherie, 1969).

Menjelang 1970, berdiri berbagai organisasi seperti Pertekstilan Printer’s Club (kemudian menjadi Textile Club), perusahaan milik pemerintah di beberapa daerah. Misalnya Industri Sandang, Pinda Sandang Jabar, Pinda Sandang Jateng, Pinda Sandang Jatim.

Selain itu, terdapat juga Koperasi (GKBI, Inkopteksi). Tanggal 17 Juni 1974, organisasi-organisasi tersebut melaksanakan Kongres yang hasilnya menyepakati pendirian Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

Perkembangan industri tekstil di Indonesia yang ditandai dengan masuknya investasi dari Jepang di sub-sektor industri hulu (spinning dan man-made fiber making). Dalam rentang 1967—1970, total nilai investasi tekstil baru mencapai US$19 juta.

Pada 1971-1975, jumlah tersebut meningkat menjadi US$165 juta. Namun, pada 1976, angkanya menurun menjadi US$ 24 juta, kemudian naik lagi pada tahun berikutnya hingga mencapai US$92 juta. Sampai akhir 1977, investasi asing di sektor industri tekstil mencapai US$1.015 juta atau 14% dari keseluruhan PMA yang disetujui BKPM (McCawley, 1990).

Meski demikian, semenjak pertengahan dekade 1970-an hingga pertengahan 1980-an sebenarnya industri tekstil sempat mengalami kelesuan. Frans Seda menjelaskan bahwa sejak pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an pertumbuhan rata-rata sektor industri mencapai 13,6%, sedangkan tingkat konsumsi pada periode tersebut hanya tumbuh rata-rata sebesar 4%. Dengan demikian, terjadi kesenjangan dan kelebihan produksi sebesar 600-800 juta yard (Seda, 1985).

Lebih lanjut menurut Seda (1985) secara umum hal tersebut merupakan akibat rendahnya pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu, pula hal tersebut juga dapat dilihat, bahwa terjadi perubahan pada pola konsumsi tekstil pada masyarakat, terutama dalam hal desain dan kualitas. Perkembangan angka indeks tekstil yang merupakan bagian dari indeks inflasi nasional, pada awal 1980-an memperlihatkan kecenderungan tingkat penurunan tersebut.

Pada tahun 1980 indeks tersebut masih mencapai 12,7%. Tahun 1981 turun hanya mencapai 3,81%, dan tahun 1982 mencapai 3,39%.

Jika dilihat dari sisi distribusi, sebagai akibat rendahnya tingkat permintaan serta terjadinya kelebihan pasokan, maka sebagian besar distributor tidak lagi membuat kontrak pembelian baru. Bahkan beberapa distributor mengalihkan investasi di sektor lain. Karenanya, pihak pabrikan berusaha untuk mengambil alih persoalan ini. Tetapi hal tersebut tidak dapat berlangsung lama. Karena tingkat kejenuhan tersebut mengakibatkan mereka kehabisan modal.

Penyebab lain terjadinya kelesuan tersebut adalah karena meningkatnya impor dan penyelundupan. Meski dalam produk pakaian jadi masih terjadi surplus, namun pada tekstil primer dan bahan tekstil masih mengalami defisit. Pada dasarnya hal ini disebabkan masih banyaknya bahan baku produksi yang belum dapat diperoleh di dalam negeri.

Menghadapi kondisi tersebut, pada tahun 1982 pemerintah kemudian melalui Menteri Perindustrian Abdul Rachman Soehoed mengeluarkan kebijakan mengenai program restrukturisasi sebagai usaha perbaikan pasar tekstil. Tetapi pernyataan tentang restrukturisasi ini kemudian dikoreksi menjadi rasionalisasi, setelah ia bertemu dengan Presiden Suharto pada 4 November 1982.

Pengertian rasionalisasi di sini ialah peralatan dan mesin-mesin tekstil yang sudah tua akan diganti oleh peralatan dan mesin-mesin yang lebih baru. Dengan demikian diharapkan produk-produk yang dihasilkan akan lebih kompetitif.

Sebagai hasilnya, ada tahun 1984 persentase laju pertumbuhan industri Indonesia kembali meningkat menjadi 16,3%. Tetapi pada tahun 1985-1986 persentase tersebut kembali menurun hingga mencapai 5,4% dan 3,2%. Bagi industri tekstil, penurunan ini pada dasarnya juga merupakan bagian dari terjadinya resesi dunia, pasar yang melimpah, dan turunnya konsumsi tekstil domestik (Wibisono, 1989).

Seiring dengan dikeluarkan sejumlah kebijakan deregulasi selama pertengahan 1980-an hingga menjelang akhir dekade 1990-an dan terjadinya krisis ekonomi 1998, jumlah total nilai investasi dalam industri TPT terus menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 1994, total investasi mencapai Rp 110,5 triliun. Tahun 1995, jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 114,14 triliun.

Kemudian pada 1996 dan 1997, total investasi terus meningkat hingga mencapai Rp 115,4 triliun dan Rp 117,17 triliun (Ditjen ILMEA, 2000).

Baca juga: Dua Mata Pisau Pergeseran Nilai Thrifting

Dari Krisis 1998 Hingga Pandemi

Selanjutnya di tahun 1998, total nilai investasi pada industri tekstil mencapai Rp 120,3 triliun. Tahun 1999, investasi di dalam industri TPT tersebut naik menjadi Rp 123,6 triliun hingga akhirnya di tahun 2000 nilai investasi sektor ini mencapai Rp128 triliun (Deperindag; API, 2002).

Selama periode 1998-2002, sektor industri tekstil mengalami penurunan kinerja. Karenanya di tahun 2005 pemerintah melalui Departemen Perindustrian menetapkan industri TPT sebagai salah satu industri prioritas. Hal in kemudian dilanjutkan pada 2007 di mana pemerintah memberikan bantuan kepada industri TPT dalam kerangka restrukturisasi pemesinan.

Melalui restrukturisasi pemesinan TPT ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi produksi. Sehingga kualitas dan jumlah produksi TPT juga akan meningkat. Hal ini diharapkan pula juga akan meningkatkan daya saing produk-produk TPT Indonesia di pasar dunia.

Tahun 2007-2008, pemerintah kembali memberikan subsidi pada industri TPT. Subsidi tersebut merupakan bagian subsidi non-BBM dengan besaran 20%. Tahun 2007, alokasi subsidi yang diberikan senilai Rp255 miliar dan tahun 2008 naik menjadi Rp336 miliar.

Subsidi yang diberikan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin dan subsidi bunga. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai langkah menghadapi dampak krisis global. Karena banyak importir TPT terutama dari Amerika Serikat sebagai pasar tradisional TPT Indonesia, kemudian terjadi negosiasi ulang perjanjian yang sebelumnya telah disetujui (Visi Teliti Saksama, 2016).

Selanjutnya di tahun 2015 pemerintah melalui Kementerian Perindustrian kembali menyusun kebijakan industri nasional 2015—2019.

Dalam kebijakan tersebut, industri TPT di- masukan ke dalam industri prioritas. Kebijakan tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 12 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015—2035 Pasal 3. Dalam Rencana Induk Pembangunan Nasional 2015—2035, pembangunan industri tekstil terbagi menjadi tiga tahap, yaitu periode 2015—2019, periode 2020—2024, dan 2025—2035.

Sayangnya, kemudian terjadilah pandemi covid 19. Pandemi menyebabkan perkembangan industri tekstil dan pakaian jadi juga mengalami keterpurukan.

Tidak hanya penurunan utilitas produksi yang terjadi. Gelombang PHK juga tak terelakkan. Namun demikian, berdasarkan data BPS rata-rata pertumbuhan sektor industri tekstil dan pakaian jadi selama periode 2015-2022 sebesar 2,43%. Laju pertumbuhan ini memang masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode yang sama sebesar 4%.

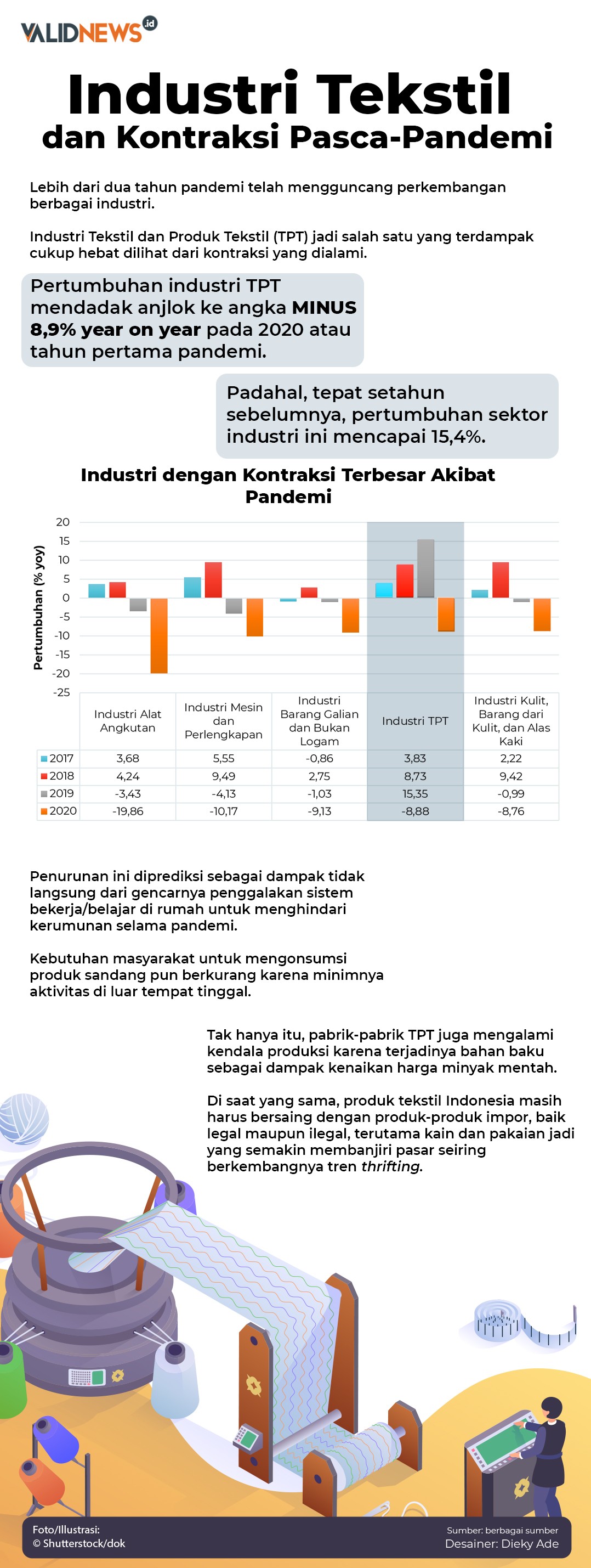

Rendahnya rata-rata pertumbuhan ini disebabkan anjloknya pertumbuhan sektor ini di tahun 2020 yang mencapai minus 8,9%. Padahal untuk tahun tersebut, kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional “hanya” minus 2,1%. Bahkan pada 2021, ketika pertumbuhan ekonomi nasional sudah mencapai 3,7%, sektor industri tekstil dan pakaian jadi masih mengalami pertumbuhan minus 4,1%. Padahal, pada 2019 pertumbuhan sektor industri ini mencapai 15,4%. Jadi memang dapat dikatakan, terjadinya pandemi tersebut memiliki dampak yang sangat buruk bagi sektor industri ini.

Nah pada saat-saat terjadinya pandemi inilah produk-produk impor TPT terutama kain dan pakaian jadi semakin membanjiri pasar Indonesia. Baik itu legal maupun ilegal.

Meningkatnya praktik perdagangan melalui daring atau yang dikenal dengan e-commerce inilah yang menjadi pintu masuknya berbagai produk TPT tersebut. Sementara dari sisi produksi, pabrik-pabrik TPT juga mengalami kendala produksi yaitu terjadinya kenaikan harga minyak mentah yang menyebabkan kenaikan harga beberapa bahan baku seperti paraxylene (PX), purified terephthalic acid (PTA), methyl ethylene glycol (MEG), pulp rayon (Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2022).

Berangkat dari kondisi terakhir tersebut serta mengacu pada struktur industrinya, pada bagian hulu (upstream) yang tergolong pada industri bersifat padat modal serta berskala besar, selayaknya dikembangkan. Industri yang dikembangkan di dalamnya ialah industri serat sintetis (synthetic fiber) dan pemintalan (spinning). Hingga tahun 2021 tercatat bahwa jumlah industri pada sektor upstream sebanyak 43 industri pada fiber making dan 294 industri pada spinning (Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2022).

Di bagian tengah (midstream) ada industri yang bersifat padat karya walau juga disebut semi padat modal di mana di dalamnya terdapat teknologi madya. Dalam industri ini terdapat beberapa industri di antaranya ialah industri pertenunan (weaving), Industri nonwoven yang mengolah serat atau benang menjadi kain, pencelupan (dyeing), dan perajutan (knitting).

Dalam perkembangannya, tercatat bahwa jumlah industri yang tergolong pada sektor midstream (weaving, knitting, dyeing, printing dan finishing) mencapai 1.540 industri besar dan sedang (IBS). Sedangkan sekitar 130 ribu produsen lainnya tergolong ke dalam industri mikro dan kecil (IMK) (Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2022).

Sementara itu, pada bagian hilir (downstream), yang dikembangkan adalah industri pakaian jadi, yang juga merupakan industri padat karya. Selain itu industri lain yang termasuk sektor hilir ini ialah Industri embroideri (embroidery) yang memberikan efek motif atau corak pada kain jadi ataupun barang jadi tekstil, dan Industri produk jadi tekstil lainnya selain pakaian jadi.

Baca juga: Inflasi Tinggi Lambungkan Minat Thrifting

Jumlah industri pada sektor downstream mencapai 2.995 IBS dan sekitar 407 ribu industri menengah dan kecil (IMK) pada industri pakaian jadi (garment), serta 765 industri pada industri tekstil lainnya (Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2022).

Jadi kalau banyak kalangan menyebutkan bahwa sektor industri tekstil dan pakaian Indonesia jadi merupakan industri yang tengah redup (sunset industry), pada satu sisi mungkin pandangan tesebut tidak terlalu berlebihan. Meski kebutuhan sandang juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, keberadaan industri ini juga tetap memerlukan dukungan dan perlindungan dari pemerintah.

Di saat sama, pesatnya perkembangan teknologi digital pada dasarnya harus menjadi pendukung semakin berkembangnya industri TPT Indonesia. Melalui perkembangan teknologi digital atau yang lebih kerennya disebut sebagai revolusi industri 4.0, seharusnya justru semakin menjadikan industri TPT Indonesia semakin efisien. Sehingga menghasilkan produk-produk yang lebih memiliki daya saing di pasar dalam negeri, di samping pengendalian impor dan pemberantasan penyelundupan di saat yang bersamaan.

Akhirnya, ketika kini banyak dari sebagian kalangan masyarakat memiliki kegemaran untuk berburu pakaian bekas, maka hal tersebut hanya dapat dikendalikan. Kondisi yang diperlukan adalah ketika harga-harga produk tekstil dan pakaian jadi baru produksi dalam negeri memiliki harga yang sangat bersaing.

Memang hal tersebut bukan hal yang mudah, karena masih besarnya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Terutama pada industri-industri hulu tekstil.

Referensi

Boucherie, W. (1969, November). The Textile Industry. Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), 5(3).

Deperindag; API. (2002). Facts and Figures Indonesian Textile Industry. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI & API.

Dick, H. (2002). Formation of the Nation-State, 1930s-1966. In H. Dick, V. J.H.Houben, J. T. Lindblad, & T. K. Wie, The Emergence of A National Economy; An Economic History of Indonesia, 1800-2000. New South Wales: Allen & Unwin.

Ditjen ILMEA. (2000). Laporan Restrukturisasi Industri TekstiL. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI.

McCawley, P. (1990). Pertumbuhan Sektor Industri. In A. Booth, & P. McCawley, Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES.

Pusdatin Kementerian Perindustrian. (2022). Mendorong Kinerja Insdustri Tekstil dan Produk Tekstil di Tengah Pandemi (Vol. III). Jakarta: Kementerian Perindustrian RI.

Robison, R. (1986). Indonesia; The Rise of Capital. Sydney: Allen&Unwin.

Seda, F. (1985). Pertekstilan Nasional Indonesia; Perkembangan, Kondisi dan Prospeknya. Prisma, XIV(5), 57.

Visi Teliti Saksama. (2016). Kajian Industri Tekstil dan Produk Tekstil. Jakarta: Visi Teliti Saksama.

Wibisono, M. (1989, November). The Politics of Indonesian Textile Policy: The Interests of Goverment Agencies and The Private Sector. Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), 25(1).