OPINI

14 April 2023

17:30 WIB

Dua Mata Pisau Pergeseran Nilai Thrifting

Istilah thrifting menjadi daya tarik pemasaran bagi masyarakat kelas menengah. Ada glorifikasi bahwa dengan thrifting, seseorang merasa lebih hemat dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Penulis: Dwiditya Pamungkas

Editor: Rikando Somba

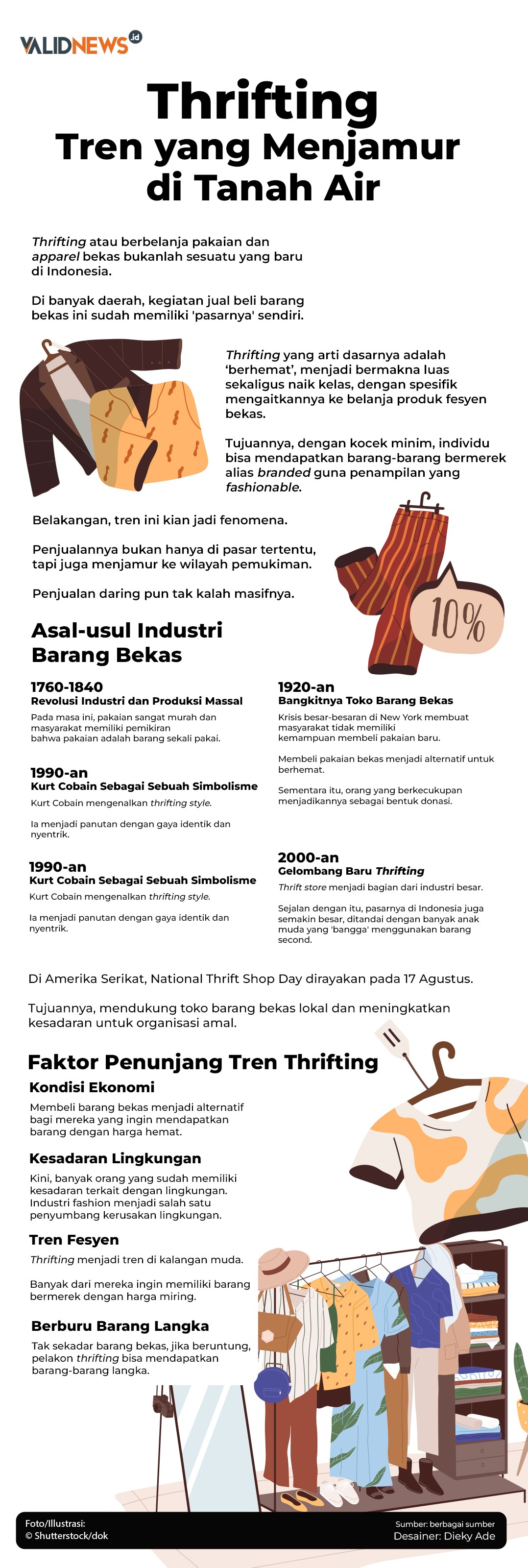

Thrifting menjadi fenomena yang akhir-akhir ini marak dan jadi bahan perbincangan di tanah air. Di dekade lalu, penjualan barang bekas tak semeriah ini. Tetapi, perkembangan zaman dengan segala trennya membuat masyarakat akhir-akhir ini mulai menggandrungi aktivitas jual beli barang bekas bermerek, khususnya pada produk fashion.

Penyematan istilah thrifting terhadap transaksi jual-beli barang bekas ini, mengartikan pada tindakan penghematan. Dan, secara khusus ini merujuk pada kegiatan membeli barang-barang bekas yang masih dapat digunakan, tentu saja dengan harga yang murah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 impor pakaian bekas di Indonesia tercatat senilai US$1.092.000 dengan volume sebesar 128 ton. Kemudian pada tahun 2019, nilai impor pakaian bekas di Indonesia mengalami peningkatan menjadi US$6.075.000 dengan volume sebesar 392 ton.

Pada tahun 2020 ke tahun 2021, nilai impor pakaian bekas mengalami penurunan drastis dengan nilai impor pada tahun 2021 ialah sekitar US$44.000 dengan volume sebesar 8 ton. Namun, pada tahun 2022 volume impor pakaian bekas kembali meningkat sebesar 26,2 ton. Dari dinamika data tersebut, dapat diasumsikan bahwa tren impor pakaian bekas mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2019 serta pada tahun 2021 ke tahun 2022.

Aktivitas jual beli pakaian bekas ini sendiri telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Meski ada dampak positifnya, aktfitas bisnis ini sejatinya mematikan industri fesyen di tanah air. Dari sini lah, pemerintah memperketat pelarangan jual-beli pakaian bekas impor dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Thrifting dalam Antropologi Ekonomi.

Dalam pandangan antropologi ekonomi, aktivitas ekonomi bukan hanya sekedar dilihat sebagai aktivitas pertukaran, jaul beli dan transaksi barang.

Antropologi ekonomi melihat aktivitas ekonomi masyarakat lebih kepada kaitannya dengan ide, gagasan, bahasa dan prinsip yang mendasari kegiatan ekonomi pada suatu masyarakat. Pada sudut pandang antropologi klasik, pertukaran ekonomi sederhana dapat dilihat sebagai resiprositas dan redistribusi.

Selain untuk memenuhi kebutuhan, sebuah aktivitas ekonomi juga memiliki unsur sosial yang dibaliknya memiliki makna relasi sosial antar manusia. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Malinowski (2002) memperlihatkan aktivitas ekonomi pertukaran yang digolongkan dalam bentuk resiprositas yang sangat sarat dengan unsur sosial.

Pada penelitiannya, Malinowski (2002) menemukan bahwa pertukaran pernak-pernik di antara masyarakat kepulauan Trobriand semata-mata bukan hanya transaksi pertukaran barang, tetapi pertukaran tersebut berkaitan langsung dengan perpolitikan masyarakat kepulauan Trobriand. Mauss (1950) memperkuat gagasan Malinowksi bahwa dalam sebuah pertukaran dan pemberian bukan hanya semata-mata pertukaran benda nya saja. Ada hubungan dan struktur sosial antar individu dan masyarakat yang harus dipertahankan.

Konsep resiprositas berbeda dengan redistribusi. Dalam resiprositas terdapat hubungan simetris antara individu yang melakukan pertukaran, sedangkan dalam redistribusi, hubungan asimetris menjadi syarat terjadinya transaksi di mana individu-individu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Sedang dalam redistribusi, terdapat peranan individu-individu tertentu dengan wewenang yang dimiliki untuk mengorganisir pengumpulan barang dan jasa dari para anggota kelompok kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk barang atau jasa yang sama atau berbeda.

Dalam perkembangannya, penghimpunan sumber daya kemudian mengarah pada terciptanya profit atau keuntungan dengan tujuan agar dapat memperluas distribusi barang atau jasa.

Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan manusia tidak hanya dapat dilihat sebagai pertukaran barang, benda dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan saja. Tetapi, terdapat makna dan isu sosial di baliknya.

Penghematan Dan Pemborosan

Pada sudut pandang antropologi ekonomi, penghematan (thrifting) adalah salah satu konsep penting yang berkaitan dengan upaya mengurangi pengeluaran sekaligus dapat pula menjadi pemborosan (Sosna, 2019). Pemborosan dapat terjadi jika kita mulai tidak dapat membatasi diri untuk membeli barang-barang bekas yang ada di pasar.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Larsen (2018), ia menemukan bahwa toko bekas (thrift shop) tidak hanya sekedar menjual barang atau komoditas bekas saja. Di sana terdapat pertukaran nilai yang nyata (tangible) maupun tidak nyata (intangible).

Nilai nyata dapat diukur secara ekonomis, contoh paling sederhana ialah adanya barang-barang bekas bermerek ternama yang dijual dengan harga lebih murah. Dengan uang yang terbatas, seseorang dapat membeli barang bermerek dengan harga yang murah sehingga ia memperoleh nilai yang nyata dari barang tersebut.

Nilai tidak nyata berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Biasanya berkaitan dengan ide dan gagasan pada suatu barang/komoditas. Contoh dari nilai tak nyata tersebut seperti adanya merek yang sangat melekat dengan gengsi (prestige) dan nilai sejarah dari sebuah barang.

Adanya nilai tak kasat mata ini membuat barang-barang bekas di thrift shop kadang tidak dapat digolongkan murah, seperti barang yang bekas dipakai oleh tokoh ternama akan memiliki nilai yang tinggi. Dengan adanya kedua nilai tersebut (tangible dan intangible), maka kita dapat melihat bahwa dalam setiap kegiatan thrifting yang dilakukan oleh masyarakat tak lepas dari hasrat manusia dalam mengejar nilai yang mereka inginkan.

Dengan menggunakan sudut pandang antropologi dengan relativisme kebudayaannya, maka kita dapat mengulas makna dibalik fenomena thrifting dari sudut pandang yang berbeda.

Dengan kondisi tersebut, maka tulisan ini berpendapat bahwa thrifting tidak hanya membuat kita menjadi lebih hemat. Sebaliknya, thrifting juga dapat melahirkan perilaku konsumtif yang boros. Lebih jauh lagi, perilaku konsumtif yang merupakan bagian dari budaya konsumerisme akan mengarah pada hedonisme di mana kesenangan dan kenikmatan lebih dipentingkan sebagai tujuan hidup.

Bergesernya Makna Thrifting

Pergeseran thrift shop dan makna kegiatan thrifting dapat dilacak pada karya ilmiah yang dibuat oleh Le Zotte (2017). melalui karyanya Le Zotte (2017)menceritakan perkembangan thrift shop yang mengalami perjalanan cukup panjang. Di negara Barat dan Eropa, thrift shop sudah dikenal sejak tahun 1890-an.

Pada tahun 1897, “Salvation Army” mulai aktif dalam thrifting dengan membentuk "salvage brigade" yang menawarkan makanan dan tempat tinggal kepada orang miskin dan sebagai gantinya mereka mengumpulkan kertas bekas dan barang bekas lainnya.

Di Britania Raya, toko bekas sudah dikenal pada era Elizabethan dengan istilah toko amal (charity shop) yang menjadi lokasi penjualan segala jenis barang bekas, termasuk pakaian jadi, furnitur, alat musik, peralatan elektornik, dan barang umum lainnya. Hasil dari penjualannya secara umum digunakan untuk kegiatan amal.

Pada tahun 1902, di Boston muncul organisasi Goodwill Industries yang mempekerjakan orang-orang cacat dan miskin untuk mengumpulkan dan memperbaiki barang bekas. Barnag bekas yang dapat dijual ditawarkan kepada kelompok migran, kelompok kelas bawah sehingga mereka dapat merasakan menjadi ‘orang Amerika’. Toko-toko bekas yang dioperasikan Goodwill juga menawarkan pelayanan sosial bagi yang membutuhkan.

Toko-toko bekas pada masa tersebut biasanya dijalankan oleh lembaga nirlaba yang menerima sumbangan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Barang-barang itu kemudian mereka perbaiki agar dapat menjualnya kepada publik dengan harga murah.

Biasanya para agen sosial/organisasi nirlaba menjalankan toko bekas di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak adanya toko waralaba di wilayah tersebut.

Toko barang bekas terdahulu yang dijalankan organisasi nirlaba memiliki misi yang relatif sederhana yakni membuka peluang kerja bagi orang miskin dengan menjalankan toko dan organisasi, mengumpulkan barang yang sudah tidak dipakai dan diinginkan, kemudian mereka memperbaiki dan memperbaruinya agar dapat dijual. Kemudian hasil penjualan digunakan untuk menjalankan misi atau program kemanusiaan.

Le Zotte (2017) kemudian menjelaskan bahwa di Amerika perkembangan thrift shop semakin pesat dengan terjadinya masa depresi hebat (the Great Deppresion) di mana terjadi peningkatan masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses pakaian baru untuk memenuhi kebutuhan dan banyak orang yang menjual berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada masa tersebut, penggunaan barang bekas khususnya pakaian memiliki stigma yang menandankan penggunanya sebagai orang tidak mampu. Kemudian, pada akhir abad 19 terjadi revolusi industri termasuk pada industri pakaian yang menciptakan industri fast fashion di mana mode dan pakaian dapat diproduksi dengan cepat dan memiliki berbagai model yang terus berkembang.

Pada tahap tersebut, semua orang mulai merasa bahwa pakaian adalah barang yang mudah diperoleh dan harus terus diikuti sehingga konsumsi pakaian meningkat, untuk mengejar perubahan fashion yang pesat, thrifting menjadi alternatif untuk menandingi industry fast fashion.

Pergeseran terus terjadi terhadap makna thrifting, pada era 21 saat ini, Peran media sosial dan para influencer membuat makna dari thrifting menjadi terus berubah. Berbagai nilai dan berbagai daftar manfaat disematkan dalam kegiatan thrifting mulai dari penghematan hingga mencintai lingkungan.

Menurut Le Zotte (2017), istilah thrifting menjadi daya tarik pemasaran bagi masyarakat kelas menengah, dengan melakukan thrifting seseorang merasa lebih hemat dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dengan membeli barang bekas. Padahal hal tersebut dapat menjadi kedok pemasaran semata. Peranan media sosial yang begitu besar pada akhirnya membentuk thrifting menjadi pop culture.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa thrifting mengalami pergeseran makna dan nilai yang terus dinamis. Awal munculnya sebagai kegiatan yang sangat sarat dengan nilai kemanusiaan, kemudian bergeser menjadi alternatif ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hingga menjadi cara untuk memenuhi keinginan tampil gaya dengan barang-barang branded.

Mengidentifikasi Antara Kebutuhan Dan Keinginan

Ketika barang bermerek yang diinginkan harganya mahal dan tidak masuk akal, seseorang akan mengurungkan niat untuk menggunakan uangnya membeli barang tersebut. Namun, dengan adanya thrift store yang menjual barang bekas bermerek jauh lebih murah, kemampuan menahan diri untuk membeli barang tersebut menjadi tergoyahkan sehingga pada akhirnya thrifting menjadi alternatif mengejar gaya hidup, gengsi.

Dengan kata lain, thrifting untuk memenuhi keinginan merupakan cara untuk mempertahankan dan mencapai sebuah gaya hidup dalam kehidupan eknomi sulit. Lantas, bagaimana agar thrifting tetap memiliki makna positif bagi masyarakat dan lingkungan?

Membedakan dan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan menjadi penting agar thrifting memiliki manfaat dan nilai yang positif bagi diri sendiri serta lingkungan (lihat Larsen, 2019). Merujuk pada Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), kebutuhan (needs) mengacu pada kebutuhan dasar individu yang harus dipenuhi, untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan tidak terpenuhi maka akan mengganggu kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Sedangkan keinginan (wants) digambarkan sebagai barang dan jasa, yang disukai seseorang, sebagai bagian dari keinginan dan angan-angan. Tidak terpenuhinya keinginan hanya berdampak pada kekecewaan dan tidak berdampak fatal terhadap kehidupan.

Sederhananya, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki sedangkan keinginan lebih kepada sesuatu yang ingin dimiliki dan tidak harus dimiliki untuk bertahan hidup. Perbedaan lainnya ialah, kebutuhan biasanya tidak berubah dalam jangka waktu yang panjang sedangkan keinginan dapat berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, kebutuhan kita untuk makan dan minum akan secara konstan terjadi sedangkan keinginan kita membeli gadget baru akan berubah-ubah dalam waktu yang singkat.

Setelah kita mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, kita dapat dengan mudah membuat daftar barang-barang apa saja yang masuk dalam kategori kebutuhan dan keinginan. Pada masa lampau, kebutuhan mendasar berkaitan dengan pangan, sandang dan papan.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin bertambah seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Terkadang sangat sulit mengidentifikasi apakah suatu barang masuk ke dalam daftar kebutuhan atau daftar keinginan, trik sederhana yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa suatu barang hanya sekedar keinginan ialah membiarkan waktu berlalu. Secara teoritis maupun praktis, hasrat untuk memperoleh kebutuhan akan semakin kuat seiring berjalannya waktu, sedangkan hasrat memenuhi keinginan akan melemah seiring berjalannya waktu.

Ketika kita melakukan thrifting atas dasar untuk memenuhi kebutuhan, maka thrifting akan memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Tujuan berhemat dan pelestarian lingkungan pun akan tercapai ketika thrifting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi, jika melakukan thrifting untuk selalu mengejar keinginan, maka kita mulai memupuk sifat konsumtif yang akan berdampak buruk pada kehidupan ekonomi diri kita sendiri.

Jadi, agar thrifting memiliki nilai yang baik, maka lakukanlah berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan keinginan diri Anda.

Referensi

Camfield, L., & Guillen-Royo, M. (2010). Wants, Needs and Satisfaction: A Comparative Study in Thailand and Bangladesh. Social Indicators Research, 96(2), 183–203.

Sosna, D. (2019). Thrift In Anthropology: Between Thriftiness And Wasting - October 18 - 19, 2018, Max Planck Institute for Social Anthropology. Germany.

Larsen, Frederik (2018): Valuation in action: Ethnography of an American thrift store, Business History.

Le Zotte, J. (2017). From Goodwill to Grunge: A History of Secondhand Styles and Alternative Economies. University of North Carolina Press.

Malinowski, Bronislaw, (2002). Argonauts of the western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the Archipelagoes of Melanisian New Quinea. London: Routledge.

https://www.berkeleywellbeing.com/needs-and-wants.html

https://www.consumerfinance.gov/

https://www.daily.jstor.org/how-thrift-stores-were-born/

https://www.forritcu.org/needs-vs-wants-how-to-tell-the-difference/

https://www.keydifferences.com/difference-between-needs-and-wants.html

https://www.trvst.world/sustainable-living/fashion/history-of-second-hand-thrift-shopping/

https://www.thoughtco.com/popular-culture-definition-3026453