OPINI

18 Maret 2025

15:30 WIB

Berharap Kepada Partisipasi Masyarakat Yang Pragmatis

Pembangunan daerah mengharapkan partisipasi masyarakat, dan penggalakan desentraslisasi diharapkan dapat mendorongnya. Namun, seperti apa realitas dan realisasinya pada masyarakat yang pragmatis?

Penulis: Nugroho Pratomo

Editor: Rikando Somba

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan perangkat desa dilaksanakan di sebuah desa di Kalimantan Tengah, Indonesia. beberapa waktu lalu. Shutterstock/Daichieka

Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo telah melantik para kepala daerah terpilih hasil dari pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2024. Sebagai kelanjutannya, para kepala daerah terpilih tersebut kemudian mengikuti retret yang dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Pelantikan para kepala daerah ini menarik dan punya banyak tafsir politik, utamanya dalam terminologi politik bernegara dan merujuk pada kebiasaan dan tata aturannya di Indonesia. Utamanya, karena pelantikan ini dilakukan secara langsung oleh presiden di istana negara. Pelantikan dengan prosesi semacam ini menjadi yang pertama semenjak Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung pada 2005.

Satu hal yang menarik dari pelaksanaan pilkada serta otonomi daerah secara umum, adalah bagaimana pemerintah daerah nantinya mampu melindungi dan melayani masyarakatnya, sebagaimana telah diingatkan oleh Presiden Prabowo pada hari pelantikan tersebut. Di samping itu, publik pun sah saja jika menafsirkan pelantikan oleh presiden ini sebagai manifes sentralisasi.

Adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dimungkiri bahwa sistem sentralisasi sebagai implementasi bentuk negara kesatuan, sering kali dinilai sempat membawa negeri ini pada sebuah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara pusat dan daerah. Pasalnya, seperti pendapat ekonom senior Mohammad Sadli , sentralisme, terutama dalam urusan pemerintahan, telah menyebabkan kekayaan alam dari daerah tersedot ke pusat.

Celakanya, pada implementasinya, pelaksanaan otonomi daerah bagi sebagian kalangan elite di daerah justru dilihat tidak lebih dari kesempatan untuk dapat mengambil alih akses-akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Apalagi, jika hal tersebut terkait dengan kepentingan bisnis, baik langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, jangankan berharap peningkatan kesejahteraan, stagnansi ekonomi pun mungkin sudah menjadi hal yang sulit.

Hal-hal seperti ini sangat penting untuk menjadi perhatian karena justru berangkat dari berbagai soal rasa ketidakadilan kesejahteraan sosial ekonomi inilah, ide desentralisasi, dan otonomi daerah tumbuh. Pada dasarnya, melalui demokratisasi di tingkat lokal ini, diharapkan hubungan masyarakat dan pemerintah daerah semakin dekat. Dengan kedekatan tersebut, maka para kepala daerah akan dapat lebih merasakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Hal ini pula yang sebenarnya menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan daerah. Namun, seiring perjalanan waktu, ada pertanyaan soal ini.

Apakah pelaksanaan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut memang benar-benar telah memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah? Bukan hal yang tabu dibicarakan juga, jika selama ini pengerahan masyarakat kerap tidak ditujukan dengan betul-betul murni pelibatan tanpa mobilisasi dengan iming-iming sesuatu.

Pendalaman Demokrasi

Pada dasarnya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sebenarnya diharapkan akan dapat menyebabkan terjadinya pendalaman demokrasi (deepening democracy).

Dalam konteks demokratisasi Indonesia pada umumnya dan pilkada secara khusus, partisipasi politik tidak dapat dan tidak boleh dilihat dari sebatas berapa persen orang yang ikut mencoblos atau yang golput. Lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terlibat dan membuat mereka merasa jadi bagian dari proses perancangan setiap kebijakan pemerintah, tanpa harus terlebih dahulu mempermasalahkan dengan persoalan masuk tidaknya ia ke dalam daftar pemilih.

Hal ini sejalan dengan yang didefinisikannya partisipasi masyarakat oleh Huntington dalam salah satu karya klasiknya sebagai berbagai kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Huntington & Nelson, 1976). Baginya tidaklah terlalu masalah apakah bentuk-bentuk kegiatan tersebut merupakan tindakan yang legal atau tidak. Bahkan, juga apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan hasil sebuah kesadaran (tindakan otonom) atau dari adanya proses mobilisasi. Ini juga dilakukan dalam musrenbang di banyak daerah.

Harus dipahami, bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya terbatas pada persoalan politik secara langsung. Pada pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat secara aktif sangat diperlukan.

Melalui partisipasi masyarakat tersebut, proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga hasilnya diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, bagaimanapun juga, tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pembangunan menjadi suatu keniscayaan.

Definisi lain mengenai partisipasi masyarakat ini disampaikan oleh Rowe dan Freyer (2004). Menurut mereka, partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan kebijakan (Imtihan, Wahyunadi, & Firmansyah, 2017).

Cohen dan Uphof dalam (Rafinzar & Mardianto, 2023) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi empat bentuk. Pertama, Participation of decision making. Kedua, participation in implementation. Ketiga, participation in benefit dan keempat adalah participation in evaluation.

Melalui hal ini, pengawasan dan penilaian program-program pembangunan juga dilakukan masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Terlebih, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini. Penggunaan media sosial yang kini berkembang luas di masyarakat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian dapat semakin mudah dilakukan.

Satu hal lain yang juga patut diperhatikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, adalah apakah isu-isu yang mengemuka benar-benar merupakan isu yang mewakili semua pihak atau tidak. Hal inilah yang selanjutnya menjadi alasan dalam pemilihan pihak-pihak yang dilibatkan (stakeholder) yang akan ikut berpartisipasi serta sejauh mana tingkat partisipasinya menjadi penting. Selain itu, sebagai cara untuk mencegah partisipasi masyarakat agar tidak hanya sekedar menjadi “kosmetik” dalam setiap kebijakan, maka keterlibatan masyarakat tersebut dilakukan semenjak tahap awal perencanaan.

Selain itu, perlu diperhatikan juga terkait bentuk serta tingkatan partisipasi tersebut. Sebab, setiap bentuk dan tingkatan partisipasi tersebut pada akhirnya juga memiliki tingkat tanggung jawab dan konsekuensi yang berbeda-beda pula. Tingkatan partisipasi ini juga menunjukan distribusi kekuasaan dari masyarakat itu sendiri.

Dalam proses pelibatan masyarakat, faktor keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan hambatan serius, apalagi jika terkait perencanaan di bidang keuangan publik. Sebagian besar masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, sumber daya informasi, hingga masalah waktu luang yang dimiliki oleh masyarakat di tengah kesibukan keseharian mereka. Oleh karena itu, perlu upaya tambahan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dapat mencakup berbagai kelompok, termasuk mereka yang tergolong pada kelompok kurang mampu, baik secara ekonomi maupun fisik (disabilitas).

Ilustrasi musyawarah perangkat Desa. Shutterstock/Dino masharu

Ilustrasi musyawarah perangkat Desa. Shutterstock/Dino masharu

Partisipasi Masyarakat di Daerah

Pada kasus Indonesia, semenjak reformasi dimulai serta dilanjutkan dengan pemberlakuan otonomi daerah dan pelaksanaan pilkada, peran serta aktif masyarakat secara luas dalam politik memang mulai terlihat. Berdirinya berbagai partai politik dengan berbagai ideologi yang dianutnya, bisa dilihat sebagai bentuk awal paling sederhana dari partisipasi politik. Begitu pula dengan soal kebebasan pers, menjamurnya serikat-serikat buruh, hingga persoalan kesetaraan gender.

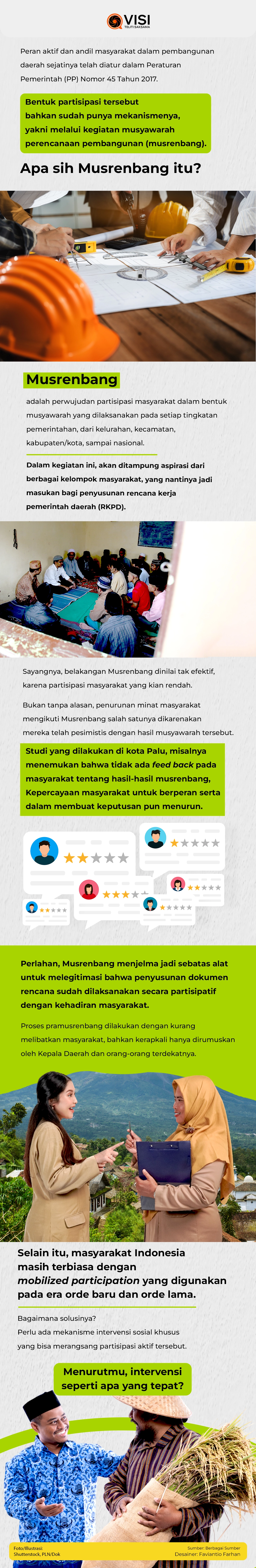

Di tingkat lokal atau daerah, partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di daerah sebenarnya juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada PP tersebut, ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Affan, 2021).

Lebih lanjut, dalam PP ini sebenarnya juga telah diatur bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat tersebut. Termasuk, dalam hal pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah. Bahkan, di dalamnya juga mengatur bagaimana pemerintah daerah juga harus memberikan dukungan untuk berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat secara luas mampu berpartisipasi dalam pemerintahan daerah.

Melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam kerangka partisipasi dalam pengelolaan pemerintahan, diharapkan juga akan diperoleh pandangan yang seimbang terutama menghadapi berbagai kompleksitas dan perkembangan isu di lapangan. Begitu pula dengan tanggung jawab dan risiko yang timbul. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki perspektif yang luas.

Seorang dikatakan telah berpartisipasi apabila ia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan. Baik secara fisik maupun mental. Keterlibatan atau partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanismenya, yang disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Pada dasarnya, musrenbang dilaksanakan pada setiap tingkatan pemerintahan. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga akhirnya pada tingkat nasional. Di tingkatan kabupaten kota, pelaksanaan musrenbang dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan daerah untuk menampung aspirasi berbagai kelompok masyarakat serta membahas prioritas pembangunan di daerah. Dari hasil tersebut, selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) (Imtihan, Wahyunadi, & Firmansyah, 2017).

Melalui forum ini pula, bentuk partisipasi masyarakat ditunjukkan dalam forum musyawarah yang kemudian dituangkan dalam daftar kebutuhan. Celakanya, dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan tersebut bisa terealisasikan. Hal tersebut terjadi akibat berbagai hal, misalnya kurangnya informasi, tidak termasuk dalam prioritas pemda, keterbatasan anggaran, atau berbagai masalah lainnya (Sulistiyo, 2019). Hal ini pula yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi pesimis terhadap berbagai proses musrenbang.

Studi yang dilakukan oleh Haryadi di Kota Palu menunjukkan bahwa Substansi proses pembangunan partisipatif tidak lagi tampak dalam kegiatan perencanaan musrenbang. Proses musrenbang yang diawali oleh partisipasi masyarakat dalam penelibatan pengumpulan data usulan tidak lagi terlihat. Usulan data atau masalah yang ada pada Ketua RT/RW bukan lagi merupakan usulan dari masyarakat, karena kejenuhan masyarakat terhadap hasil akhir dari musrenbang di tingkat Kota Palu akibat kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kelurahan dan SKPD, terkait sinkronisasi program prioritas yang akan dilaksanakan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada (Haryadi, 2016).

Lebih lanjut, studi tersebut juga menyebutkan bahwa tidak adanya feed back kepada masyarakat tentang hasil-hasil musrenbang, berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat untuk berperan serta dalam membuat keputusan. Musrenbang terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipatif dengan suasana pelaksanaan musrenbang, dengan menghadirkan masyarakat. Namun, faktanya, pramusrenbang dilakukan dengan kurang melibatkan masyarakat, karena hanya dirumuskan oleh Ketua RW dan orang terdekatnya (Haryadi, 2016).

Studi lain yang dilakukan oleh Liatrisna (2020) juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda. Dalam studi tersebut disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih tampak rendah dalam kegiatan penyelidikan masalah kebutuhan masyarakat, bahkan mulai tingkat RT. Padahal, seharusnya masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan pemikiran baik dalam kegiatan penyelidikan tingkat RT maupun dalam musrenbang Desa dan Kecamatan, karena kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh perwakilan warga, dalam hal ini ketua RW (Liatrisna, 2020).

Berbagai kondisi tersebut pada kenyataannya memang masih banyak terjadi di banyak daerah. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut pada dasarnya juga disebabkan paradigma masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan mobilized participation yang digunakan pada era orde baru dan orde lama (Manghayu, 2018). Sehingga diperlukan mekanisme intervensi sosial khusus atau yang biasa disebut dengan pemberdayaan masyarakat yang mampu merangsang partisipasi aktif tersebut.

Penghematan Anggaran

Di tengah pemangkasan anggaran yang kini banyak dilakukan oleh pemerintahan di bawah Presiden Prabowo, bagaimanakah partisipasi masyarakat tetap dapat dilakukan?

Baca juga: Menanti Hasil Efisiensi Anggaran Di Daerah

Sebagaimana penulis sebutkan di atas, salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Mencermati hal tersebut, peran dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pada dasarnya salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah.

Meski demikian, hal tersebut juga bukan persoalan yang mudah untuk dilakukan. Salah satu hal penting yang juga perlu dilihat adalah karakter dari masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat, tidak mengelakkan terjadinya perubahan nilai-nilai, budaya dan karakter yang ada di masyarakat. Kini, terjadi perubahan pola pikir masyarakat Indonesia yang cenderung mengarah pada komersialisasi atau materialistis.

Secara umum, nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat materialis adalah adanya nilai-nilai kelangsungan hidup. Dalam masyarakat materialis dengan nilai-nilai kelangsungan hidup di dalamnya, lebih banyak menekankan tentang bagaimana mereka mereka bisa memenuhi kepuasan subyektif (subjective well being) dalam tingkatan yang masih rendah.

Kepuasan yang dimaksudkan tersebut ternyata tidak lagi terbatas pada aspek-aspek pemenuhan kebutuhan kesehatan, pangan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Berbagai bentuk produk konsumtif lainnya kini juga telah menjadi ukuran kepusan masyarakat.

Sebagai akibatnya, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat tersebut adalah rendahnya tingkat kepercayaan interpersonal, kurangnya toleransi terhadap kelompok lain, rendahnya kesadaran gender, meningkatnya penekanan pada nilai-nilai materialistis, tingkat aktivitas lingkungan yang rendah, serta cenderung menerima pada pemerintahan yang otoriter (Inglehart & Abramson, 1994).

Di tengah pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang lebih pragmatis ditambah proses musrenbang yang lebih terlihat formalitas belaka, tampaknya agak sulit mengharapkan tumbuhnya partisipasi masyarakat yang murni. Pergeseran pemikiran masyarakat yang kini pragmatis jelas membutuhkan adanya tawaran sekaligus bukti keuntungan nyata yang kasat mata dan dalam waktu singkat. Hal ini agak sulit dimanifestasikan di tengah efisiensi anggaran di segala bidang.

Dengan demikian, apa yang diharapkan menjadi modal sosial dalam pembangunan terutama di daerah menjadi hal yang mustahil diwujudkan. Pesan Prabowo selaku Presiden Indonesia kepada semua kepala daerah, agar mengayomi dan melindungi warganya, serta melibatkan mereka dalam proses pembangunan, sangat mungkin tidak terealisasi optimal.

Referensi:

- Affan, I. (2021, Januari). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 128-141.

- Haryadi, A. (2016, Maret). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Jurnal Katalogis, 4(3), 168-180.

- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). No Easy Choice Political Participation in Developing Countries. Cambrigde, Massachusetts, Indonesia: Harvard University Press.

- Imtihan, H., Wahyunadi, & Firmansyah, M. (2017, Juni). Peran pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Neo Bis, 11(1).

- Inglehart, R., & Abramson, P. R. (1994, June). Economic Security and Value Change. American Political Science Review, 88(2).

- Liatrisna. (2020). Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat). Universitas Medan Area, Ilmu Pemerintahan. Medan: Fisip Universitas Medan Area.

- Manghayu, A. (2018, Desember). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapa E-Musrenbang. Jurnal Manajemen Pembangunan, 5(2), 95-115.

- Rafinzar, R., & Mardianto. (2023, Oktober). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir. Jurnal Publisitas, 10(1).

- Sulistiyo, H. (2019, November). Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, 4(2), 75–82.