OPINI

03 September 2025

19:00 WIB

Urgensi Reformasi Pendidikan Polisi

Buntut pelindasan terhadap seorang driver ojol, berbagai stigma negatif kembali menyelimuti aparat penegak hukum. Pendidikan polisi jadi elemen yang patut dipertanyakan.

Penulis: Novelia

Editor: Rikando Somba

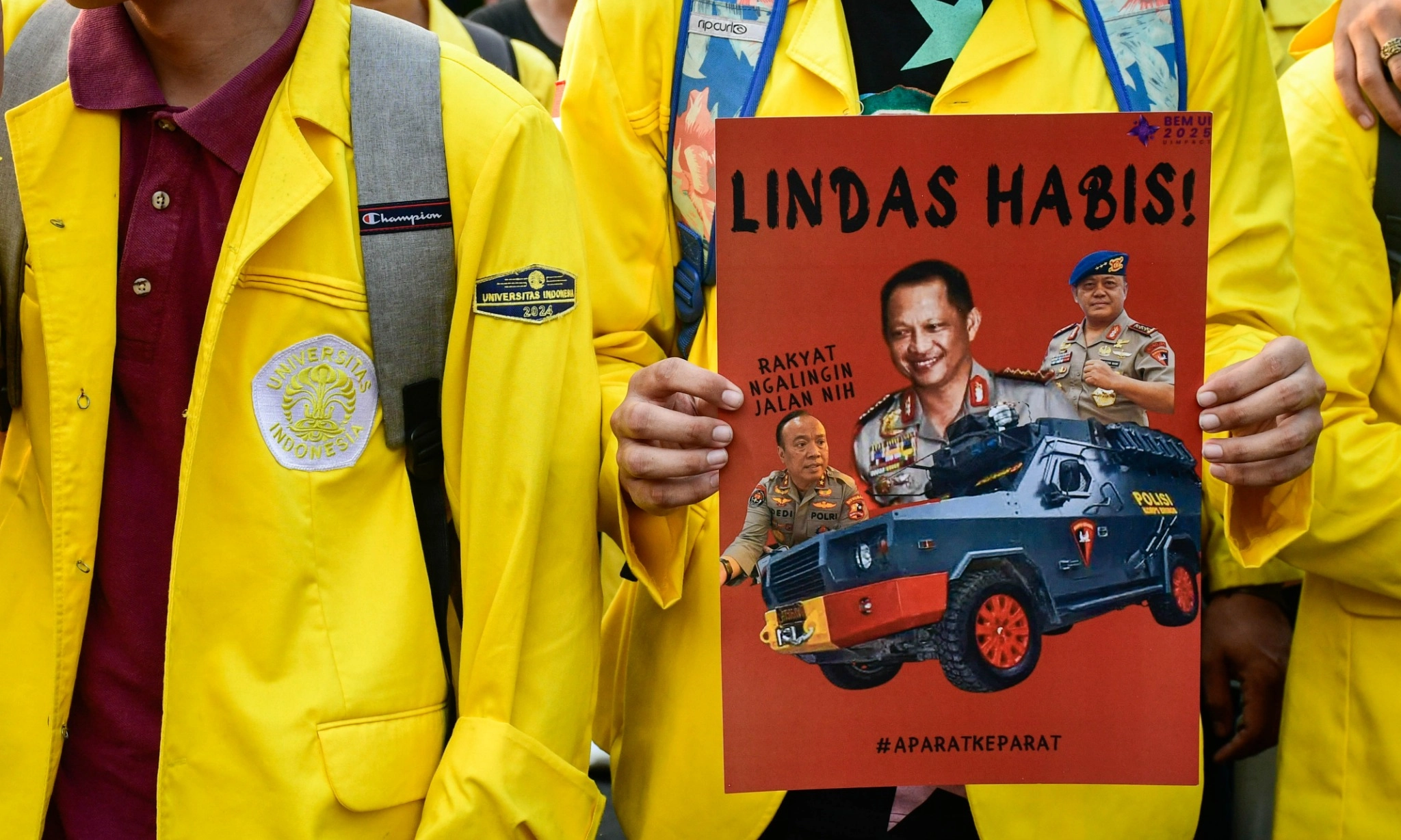

Sejumlah anggota polisi mengamankan masa aksi yang ricuh pada saat aksi didepan gedung DPR. Validnews/Hasta Adhistra.

“Ajarin anak kalian belajar yang benar, biar enggak jadi polisi.”

Sindiran terhadap profesi pasukan berseragam cokelat tersebut kembali ramai digemakan warganet lewat berbagai platform. Situasi ini menyusul setelah sejumlah kekerasan dan tindak provokasi terjadi—yang terekam dilakukan oleh aparat terhadap massa demonstran di depan gedung DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Kemurkaan masyarakat bertambah besar ketika seorang pengemudi ojek online dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) dalam demo lanjutan yang digelar Kamis, 28 Agustus 2025. Apalagi, video yang beredar memperlihatkan adanya unsur kesengajaan dalam insiden tersebut.

Stigma negatif sebenarnya bukan sekali ini saja melekat kepada polisi Indonesia. Tak hanya kekerasan, institusi ini juga kerap dikaitkan dengan pungli, serta sejumlah kejahatan besar seperti judi online dan korupsi pejabat pemerintah. Timbul rasa sangsi karena, alih-alih jadi pengayom, masyarakat justru menilai institusi ini sebagai pelindung kriminal kelas kakap.

Survei LSI Denny JA pada Juni 2025 bahkan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mendapat nilai merah, yakni hanya sebesar 54,3%. Jika dibandingkan dengan institusi lain di area hukum, meski juga tak terlalu besar, angka ini kalah dengan perolehan Kejaksaan Agung (61%) dan KPK (60%).

Ketika Penindak Pelanggaran Jadi Pelanggar

Tragedi Affan Kurniawan, sang sopir ojol yang jadi korban aparat kepolisian, kian mempertebal trust issue masyarakat terhadap Polri. Ironisnya, masalah tudingan kebrutalan ini juga mengemuka dari sejumlah unggahan kekerasan terhadap demonstran di banyak kanal media sosial.

Ini menguatkan pertanyaan soal keberpihakan polisi kepada kelompok sipil, pihak yang semestinya mereka bela dan jaga keamanannya. Institusi yang semestinya menerima laporan dan menindak berbagai pelanggaran ini justru lebih sering jadi pelanggar. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia membawa poster sebagai bentuk protes terhadap insiden brutal polisi yang menabrak seorang pengemudi ojek online. Validnews/Hasta Adhistra.

Seorang mahasiswa Universitas Indonesia membawa poster sebagai bentuk protes terhadap insiden brutal polisi yang menabrak seorang pengemudi ojek online. Validnews/Hasta Adhistra.

Ironisnya, kalau mau menengok ke belakang, Affan bukanlah korban pertama kekerasan aparat di Indonesia. Pada akhir 2024 lalu, Aipda Robik Zaenudin dari Polsek Gunungpati, Semarang, divonis bersalah setelah terbukti melepaskan empat tembakan yang membunuh seorang siswa SMK bernama Gamma Rizky Oktafandy, serta melukai dua siswa lainnya.

Meski sebelumnya disebut-sebut terhubung dengan tawuran yang melibatkan para siswa, hasil investigasi memastikan bahwa Aipda Robik tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam, sehingga memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Tak hanya itu, masyarakat tentunya masih belum melupakan kasus besar yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta, pada 2022. Kala itu, Bharada Eliezer melepaskan tembakan yang menghilangkan nyawa rekan seprofesinya, Brigadir Yosua, atas perintah Sambo.

Pada tahun yang sama, 133 orang tewas kehabisan nafas karena panik setelah aparat menembakkan gas air mata ke arah tribun Stadion Kanjuruhan, Malang. Selain itu, ada peristiwa penembakan oleh polisi di Lombok yang mengenai bawahannya saat pelesiran bersama. Ini pun belum tuntas persoalan hukumnya.

Kalau Sobat Valid menyangka kasus pelanggaran yang dilakukan aparat terhadap sipil hanya terjadi di Indonesia, kamu salah. Nyatanya, fenomena serupa juga beberapa kali mencuat di negara lain, bahkan hingga melahirkan gerakan berskala global.

Kematian George Floyd pada 2020, misalnya—yang berujung gerakan Black Lives Matter—adalah salah satunya. Seorang anggota polisi Amerika Serikat bernama Derek Chauvin terbukti menekan leher Floyd dengan lutut hingga tak bisa bernapas.

Empat tahun sebelum tragedi Floyd, kejadian serupa terjadi di Prancis. Adama Traore, warga sipil yang tak pernah punya catatan kriminal, ditangkap di pinggiran Beaumont-sur-Oise atas tuduhan ikut campur dalam kasus pemerasan yang diduga dilakukan saudaranya. Seperti halnya Floyd, Traore ditindih polisi hingga tak sadarkan diri dan dibawa ke kantor polisi, tempat ia mengembuskan napas terakhir.

Tak jauh beda, kasus lainnya juga terjadi di Kolombia pada 2020. Javier Ordonez diringkus oleh aparat karena berkumpul dan mabuk bersama-sama temannya saat pembatasan jarak fisik tengah diberlakukan sebagai antisipasi penyebaran virus covid-19. Namun, tak hanya menangkap, aparat juga berulang kali menyetrum Ordonez dengan pistol kejut. Bahkan, setelah dibawa ke kantor polisi, aparat kepolisian juga diduga melanjutkan penyiksaan.

Melihat berbagai kasus kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian di Indonesia maupun berbagai belahan dunia, muncul pertanyaan: ada apa sebenarnya di baliknya? Pola apa yang mungkin mendasari fenomena yang bukan sekali waktu ini saja terjadi?

The Stanford Prison Experiment, Bukti Wewenang Lahirkan Arogansi

Jauh sebelum berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat ini terjadi, sebuah studi yang bisa jadi berkaitan pernah dilakukan seorang profesor emeritus di Stanford University, California. Pada 1971, Dr. Philip Zimbardo menginisiasi sebuah studi eksperimen psikologi untuk mengetahui bagaimana lingkungan dan peran membentuk perilaku manusia.

Sebanyak 24 mahasiswa terpilih sebagai relawan, setelah sebelumnya diseleksi dan dianggap memiliki kepribadian dewasa dan sehat. Mereka dibagi ke dalam dua kelompok melalui undian koin dan direncanakan untuk dikunci dalam area penjara selama dua minggu.

Kelompok pertama diberi peran sebagai sipir; dibekali seragam, kacamata hitam, dan baton. Sementara itu, kelompok lainnya diberi lakon narapidana; hanya dimodali baju polos yang ditempelkan nomor berbeda.

Awalnya, eksperimen berjalan ringan. Percobaan dijalankan layaknya role-playing. Para partisipan dari kedua kelompok memainkan perannya dengan canda tawa, seutuhnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tak lebih dari sekadar drama. Akan tetapi, dalam beberapa hari saja, suasana perlahan berubah.

Mereka yang bertugas sebagai sipir mulai mengeluarkan kata-kata hinaan yang merendahkan para pemeran narapidana. Mereka bahkan melakukan penyiksaan sebagai hukuman terhadap narapidana yang tidak menjalankan perintah mereka. Perintah ini, ironisnya, sering kali tak wajar.

Proyek yang sebelumnya hanya direncanakan sebagai penelitian psikologi akhirnya berubah menjadi realitas yang mengancam para partisipan. Label yang diberikan kepada diri masing-masing menggoyang moral dan mengubah perilaku mereka yang awalnya dianggap stabil. Setelah mengamati berbagai tindakan yang terlalu jauh tereskalasi, Zimbardo akhirnya memutuskan untuk menghentikan eksperimennya pada hari keenam sejak studi dimulai. Ini jauh lebih cepat dari rencana semula.

Berselang 40 tahun setelah dilaksanakan, studi kontroversial ini direka ulang menjadi sebuah docudrama berjudul The Stanford Prison Experiment (2015) yang disutradarai Kyle Patrick Alvarez. Tak hanya menuai banyak pujian dari para kritikus, film ini sukses meraih popularitas dengan menggaet aktor populer Ezra Miller sebagai pemeran utama. Secara tak langsung, docudrama ini pun mengangkat studi Dr. Zimbardo ke permukaan.

Memang, sejumlah pengamat dan ahli menilai kalau eksperimen yang dilakukan Zimbardo adalah salah satu penelitian terburuk karena mengabaikan etika penelitian dan sarat bias. Akan tetapi, tidak bisa dimungkiri bahwa studi ini telah menyumbang pengetahuan di bidang psikologi. Hal ini terkait adanya potensi keterkaitan antara pemberian peran krusial dan kuasa yang serta-merta terhadap perilaku dan sifat individu. Individu yang diberi kesempatan untuk berkuasa cenderung bersikap arogan dan bertindak sewenang-wenang.

Polisi Indonesia, Pemberian Wewenang Terlalu Cepat?

Apabila dihubungkan dengan hasil Eksperimen Stanford, pola yang kerap terlihat dalam hubungan antara aparat kepolisian dan sipil menjadi masuk akal. Kekuasaan, dalam hal ini yang dimiliki aparat, dapat mendorong individu menjadi lebih berani, impulsif, dan percaya diri. Sebagai akibatnya, mereka berpotensi bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial. Sikap ini terlihat sebagai arogansi.

Asumsi ini sejalan pula dengan studi terhadap hubris syndrome oleh David Owen dan Jonathan Davidson (2009). Hubris syndrome sendiri merupakan suatu kondisi psikologis seseorang dengan ciri-ciri bersikap sombong, merasa tak bisa dikalahkan, dan kehilangan empati.

Kedua peneliti ini menyimpulkan bahwa kekuasaan yang didapatkan dengan proses yang cepat atau dengan volume besar cenderung memicu hubris syndrome. Owen dan Davidson menambahkan bahwa pola ini dapat lebih berkembang jika kenaikan posisi didapat dengan cepat karena minimnya waktu untuk membangun kesadaran diri dalam mengemban tanggung jawab.

Studi-studi tentang pemberian kekuasaan ini tentu saja terkait dengan status sebagai aparat kepolisian. Pasalnya, ketika seseorang menyandang profesi polisi, umumnya ia akan dibekali sejumlah alat pertahanan dan keamanan seperti borgol, senjata api, dan berbagai sarana lain yang disediakan institusi. Alat pertahanan ini sangat mungkin melukai hingga menghilangkan nyawa orang lain. Individu tersebut juga diberikan wewenang untuk menggunakan setiap sarana tersebut pada situasi tertentu sesuai aturan.

Namun pertanyaannya, apakah pemberian wewenang ini diberikan pada momentum yang tepat atau justru terlalu cepat?

Jika disigi berdasarkan waktu pendidikan yang harus ditempuh, jalan menuju profesi polisi terbilang variatif. Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda terkait durasi pendidikan polisi. Ada yang hanya sekitar 3—6 bulan, ada juga yang lebih dari 3 tahun. Dalam hal ini, variabel syarat gelar akhir dalam pendaftaran pendidikan terkait juga tak bisa diabaikan.

Di Jepang, misalnya, seseorang bisa saja mendaftar ketika ia baru memiliki gelar lulusan SMA. Akan tetapi, ia nantinya perlu menempuh masa akademi selama satu tahun, berbeda dengan lulusan S1 yang hanya perlu menghabiskan 6 bulan pendidikan. Setelah itu, barulah para peserta didik kepolisian lulusan SMA ini bisa melakukan on-job-training dan secara resmi tercatat sebagai polisi.

Lain lagi dengan sejumlah negara barat yang mewajibkan semua polisinya melalui jalur perkuliahan terlebih dahulu sebelum bertugas, demi membangun kecerdasan emosional dan intelegensi. Sebagai contoh, Inggris menawarkan dua jalur, yakni Police Constable Degree Apprenticeship (PCDA) dan Degree Holder Entry Programme (DHEP). Program PCDA berdurasi tiga tahun yang meliputi kuliah dan pelatihan kerja, sedangkan DHEP berdurasi dua tahun dan hanya boleh ditempuh oleh mereka yang sudah sarjana.

Sementara itu, Jerman mensyaratkan semua calon polisinya untuk berkuliah di Police University selama tiga tahun terlebih dahulu hingga mendapat gelar sarjana sebelum akhirnya diizinkan bekerja.

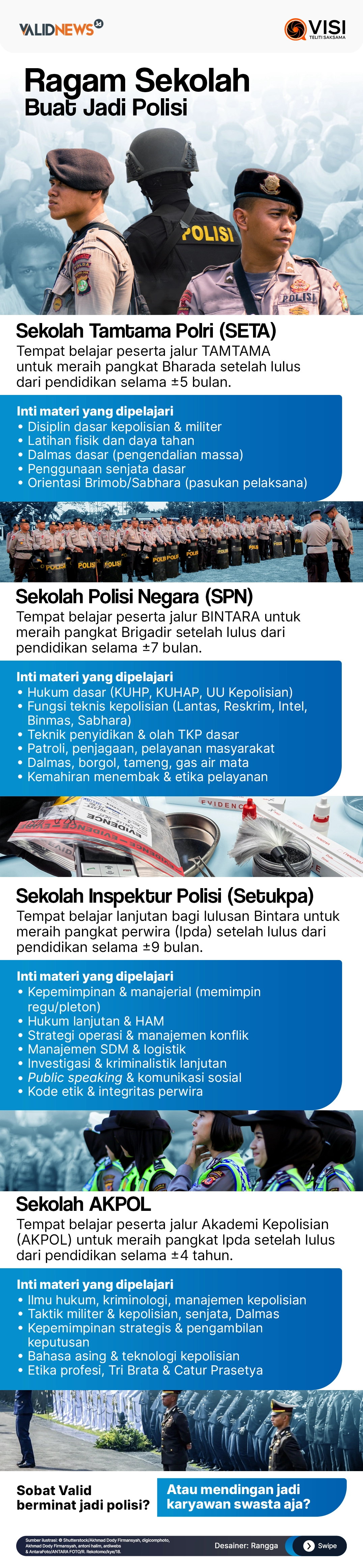

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Di sini, ada empat jalur pendidikan yang dapat dipilih untuk menjadi polisi.

Pertama, ada Akademi Kepolisian (Akpol) yang berdurasi empat tahun dan mensyaratkan pendaftarnya untuk bergelar minimal lulusan SMA atau sederajat. Kedua, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) yang berdurasi kurang lebih hanya 6 bulan, namun mensyaratkan pendaftarnya memiliki gelar lulusan D-IV, S1, atau S2. Lulusan kedua program ini akan langsung mendapat pangkat awal Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Dua pilihan pendidikan kepolisian lainnya adalah Bintara dan Tamtama yang sama-sama mensyaratkan minimal gelar lulusan SMA atau sederajat. Untuk Bintara, lulusan D-III dan S1 juga dapat mendaftar. Durasi pendidikan untuk Tamtama adalah 5 bulan dan lulusannya meraih pangkat Bhayangkara Dua (Bharada), sedangkan Bintara berdurasi 5-7 bulan dan lulusannya menerima pangkat awal Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Bila dibandingkan dengan sejumlah negara yang disebutkan sebelumnya, Indonesia adalah salah satu negara yang menghasilkan polisi paling muda, yakni lewat jalur pendidikan Tamtama. Pendaftar program ini hanya perlu menamatkan bangku pendidikan SMA dan menempuh pendidikan kepolisian selama 5 bulan sebelum resmi menjadi polisi. Dengan kata lain, pada usia 19 atau bahkan 18 tahun, seseorang sudah bisa menjadi polisi di Indonesia.

Pola ini pun sebenarnya sudah diperbaiki, karena sebelumnya program Tamtama bahkan boleh diikuti hanya dengan syarat lulusan SMP. Barulah sejak 2010, sejumlah daerah mulai memberlakukan syarat lulusan SMA. Proses transisi berlangsung hingga 2015, sebelum akhirnya aturan nasional Polri secara resmi menetapkan minimal SMA untuk pendaftaran, kecuali afirmasi orang asli Papua (OAP).

Dengan kata lain, sebelum tahun 2016, seseorang yang berusia 15 atau 16 tahun bisa saja sudah resmi menjadi polisi di Indonesia.

Dilema Pengabdian Pada Kesatuan Atau Masyarakat

Saat ini dari seluruh jalur pendidikan menjadi polisi, ijazah SMA memang sudah jadi persyaratan minimal. Hal ini membuat polisi Indonesia yang paling muda berada pada rentang usia 18—19 tahun. Usia ini memang sudah dianggap dewasa jika mengacu kepada sistem perlindungan anak. Akan tetapi, apakah pendidikan yang telah ditempuh sejak bangku sekolah umum hingga sekolah kepolisian sudah memadai untuk membuat mereka layak dibebani wewenang dan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum?

Sayangnya, jika menilik fokus-fokus yang diberikan sebagai materi dalam tiap jenis pendidikan polisi, jawabannya kemungkinan besar tidak. Bukannya apa-apa, di Sekolah Tamtama Polri (SETA), misalnya, materi yang diajarkan lebih menitikberatkan kepada teknis dan praktik di lapangan. Materi ini antara lain adalah disiplin baris-berbaris, taktik kepolisian dasar, pengendalian massa, pengaturan lalu lintas, bela diri, penggunaan senjata, serta kedisiplinan.

Dalam tingkatan ini, tidak ada fokus pembelajaran terkait ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan etika ataupun pelatihan kecerdasan emosional. Padahal, individu yang akan memiliki wewenang untuk menggunakan alat-alat pertahanan yang terbilang berbahaya semestinya memahami dan memiliki kedua hal ini. Belum lagi, pada kondisi tertentu, polisi sangat rentan mengalami bentrok dengan masyarakat sipil. Jika tidak digunakan dengan bijak sesuai aturan, akibat yang timbul pun tak main-main.

Memang, ada aturan dalam penggunaan peralatan keamanan yang menjadi bekal anggota kepolisian dalam bertugas. Bagi Bintara dan Tamtama yang memang diajari penggunaan senjata api, misalnya, tidak otomatis dibekali alat tersebut di lapangan. Aturan menyebutkan bahwa senjata api hanya mereka pakai pada situasi khusus, seperti patroli rawan, penyergapan, hingga operasi Brimob. Pada situasi pengendalian massa, umumnya mereka tidak diizinkan membawa senjata api.

Meski begitu, terdapat pengecualian pada situasi tertentu. Mungkin saja ada personel yang membawa pistol atau revolver meskipun tidak digunakan. Bahkan, kadang ada anggota Brimob yang diperbantukan untuk berjaga sambil membawa senjata laras panjang. Dalam hal ini, praktiknya lebih bergantung kepada komandan di lapangan serta penilaian terhadap tingkat eskalasi kejadian.

Sebagai contoh, dalam standar internasional pengendalian massa atau unjuk rasa, dikenal istilah no live ammo, yakni aturan yang melarang aparat membawa atau menggunakan peluru tajam. Dalam situasi serupa, kendaraan taktis (rantis) dianggap boleh digunakan, namun harus berdasar pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Nyatanya, pada tragedi pelindasan Affan yang sebelumnya disebutkan, penggunaan rantis jelas tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut.

Selain itu, sejumlah kasus pelanggaran oleh aparat juga tak hanya terjadi karena kurang cakapnya pelaku. Fenomena ini juga kerap diwarnai budaya senioritas yang menjebak aparat dengan pangkat lebih rendah untuk memenuhi perintah atasan atau komandannya di lapangan, meskipun hal tersebut berseberangan dengan etika profesi dan prinsip pelayanan terhadap masyarakat. Lihat saja kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Hal ini tak mengherankan, mengingat penelitian akademis telah membentuk karakterisasi budaya organisasi Polri sebagai budaya yang bersifat formal dan sangat hierarkis. Masalahnya, prinsip yang seharusnya menjadi tulang punggung kedisiplinan ini justru berbalik menjadi racun saat ditafsirkan sebagai kepatuhan tak berbatas kepada atasan. Dengan dalih loyalitas kepada negara dan kesatuan, memenuhi instruksi komandan menjadi hal yang utama, bahkan untuk perintah yang melanggar hukum dan etika sekalipun.

Pada situasi seperti ini, kualitas moral para personel dengan pangkat yang lebih tinggi menjadi pertanyaan selanjutnya. Sistem pendidikan kembali menjadi isu sentral. Apakah kurikulum dan materi pendidikan yang telah ditempuh belum mampu membentuk pribadi yang cukup bijaksana dalam mengemban tugas? Apakah ia belum bisa menjadi contoh baik bagi personel yang berada di bawah tanggung jawabnya?

Di sini, kita baru mempertanyakan mengenai sistem pendidikan serta belum melihat fenomena korupsi dan nepotisme yang kerap terjadi dalam pendaftaran pendidikan kepolisian.

Agaknya, reformasi pendidikan memang perlu dilakukan dalam badan institusi ini; cepat atau lambat, sebelum lebih banyak korban yang jatuh lagi. Pasalnya, pendidikan seharusnya tak sebatas materi teknis yang diserap otak dan dipraktikkan di lapangan, tetapi juga soal proses menyerap pengetahuan, prinsip, dan etika pelaksanaannya.

Referensi:

- Akademi Kepolisian. n.d. Persyaratan Masuk Akpol. Accessed September 1, 2025.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia . n.d. "Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana Tahun Anggaran 2025." Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia .

- LSI Denny JA. 2025. Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Fenomena 'No Viral No Justice'. Rilis Survei Nasional, Jakarta: LSI Denny JA.

- 2015. The Stanford Prison Experiment. Directed by Kyle Patrick Alvarez. Performed by Ezra Miller, Billy Crudup, Michael Angarano, Tye Sheridan and Nicholas Braun.

- Setara Institute. 2022. Loyalitas Buta dan Dampaknya pada Profesionalisme Polri. Laporan Studi, Jakarta: Setara Institute.

- UIN Sunan Kalijaga. 2020. "Analisis Budaya Organisasi Polri: Studi Kasus Proses Rekrutmen Bintara." Jurnal Sosiologi Reflektif.