OPINI

10 September 2025

15:30 WIB

Tunjangan DPR Dan Simbol Perlawanan Nasional

Protes rakyat pada 25 Agustus 2025 bermula dari isu tunjangan DPR, lalu menjelma menjadi gerakan nasional. Dari mahasiswa hingga ojol, rakyat bersatu menantang ketidakadilan dan dominasi elite.

Penulis: Devi Rahmawati

Editor: Rikando Somba

Massa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8), terlihat seorang demonstran mendorong barikade polisi di tengah kericuhan. Validnews/Hasta Adhistra.

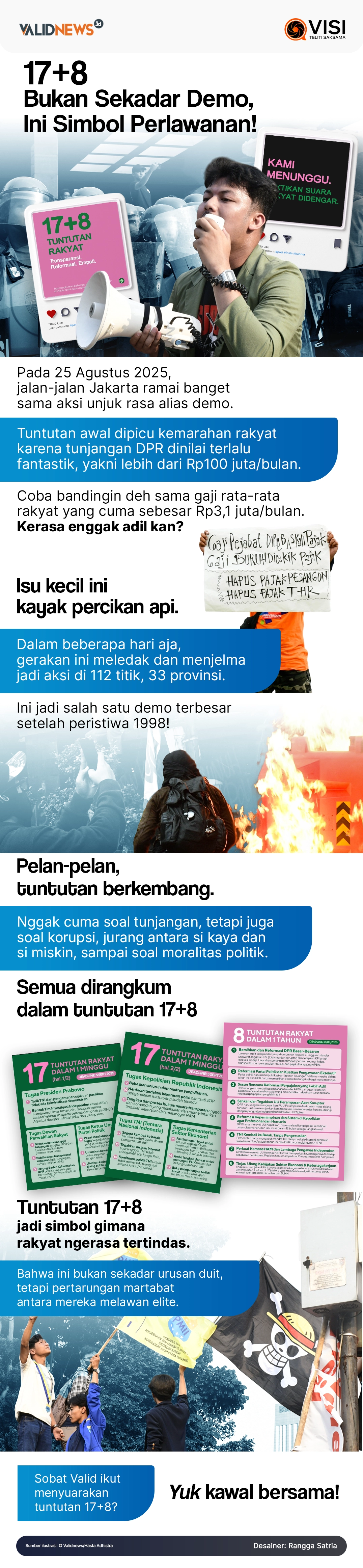

Sejak tanggal 25 Agustus 2025 hingga sepekan kemudian, jalan-jalan di Jakarta dan berbagai kota besar Indonesia dipenuhi oleh puluhan ribu demonstran yang menuntut keadilan. Hingga kini, keramaian demonstasi ini masih ada, meski tidak semasif pada pekan terakhir Agustus lalu.

Awalnya, protes ini dipicu mengemukanya isu kenaikan tunjangan hunian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang nilainya lebih dari Rp100 juta per bulan dan kenaikan pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah. Meski sama-sama naik, keduanya adalah hal yang paradoksal.

Warga negara mempertanyakan jumlah penghasilan Dewan yang sangat kontras dengan rata-rata gaji pekerja Indonesia yang hanya sekitar Rp3,1 juta menurut data BPS. Apalagi, kenaikan mengemuka di saat banyak daerah menaikkan pajak kepada warga dan harga beras yang tak kunjung turun. Ketimpangan ini menjadi percikan awal yang segera membakar keresahan publik.

Hanya dalam hitungan hari, protes yang bermula dari isu tunggal ini berkembang menjadi gerakan nasional. Media melaporkan, aksi terjadi di 112 titik dari 33 provinsi, menjadikannya salah satu mobilisasi publik terbesar pascareformasi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah isu spesifik dapat melampaui batas awalnya dan menjelma menjadi simbol ketidakadilan struktural yang lebih luas.

Dari perspektif sosiologi, momen ini adalah ladang analisis penting tentang bagaimana kerumunan terbentuk, solidaritas dibangun, dan gerakan sosial menguat.

Dari Isu Ekonomi Menuju Simbol Perlawanan

Pada tahap awal, demonstrasi dipicu oleh keresahan publik terhadap kebijakan DPR yang dianggap tidak masuk akal. Di tengah kenaikan harga pangan, biaya transportasi, serta ketidakpastian pekerjaan, kabar bahwa wakil rakyat menikmati tunjangan fantastis mempertegas jurang antara elite politik dan masyarakat biasa.

Menurut Charles Tilly (2004), situasi ini disebut sebagai political grievances, yakni ketidakpuasan yang muncul ketika kebijakan publik dianggap melukai rasa keadilan kolektif. Bagi masyarakat yang sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan pokok, informasi mengenai tunjangan lebih dari Rp100 juta per bulan bagi anggota DPR, terasa seperti tamparan keras yang melukai martabat rakyat.

Mahasiswa, yang sejak lama dikenal sebagai agen moral bangsa, kembali menjadi garda terdepan dalam memobilisasi protes. Tradisi gerakan mahasiswa Indonesia memiliki akar historis panjang, dari perlawanan terhadap Orde Lama hingga menjadi motor perubahan pada 1998.

Kemunculan kelompok, seperti Gejayan Memanggil di Yogyakarta, menegaskan kesinambungan peran mahasiswa sebagai aktor politik non-elektoral. Aksi mereka bukan hanya tentang isu ekonomi, melainkan juga tentang menjaga moralitas politik bangsa. Dengan daya tarik moral yang melekat, mahasiswa mampu menggerakkan lapisan masyarakat lain untuk ikut terlibat, baik secara langsung di jalanan maupun melalui dukungan wacana di media sosial.

Protes yang bermula dari tuntutan ekonomi segera meluas dan bertransformasi menjadi gerakan yang lebih kompleks. Sebagaimana ditunjukkan dalam Emergent Norm Theory (Turner & Killian, 1987), kerumunan tidak berhenti pada satu makna tunggal. Norma baru dapat muncul secara spontan ketika individu yang berkumpul saling berinteraksi dan menegosiasikan tujuan bersama.

Kasus protes yang awalnya sekadar tuntutan untuk membatalkan kebijakan tunjangan DPR, kemudian berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap persoalan struktural yang lebih luas, seperti praktik korupsi, kesenjangan ekonomi, dan dominasi kebijakan neoliberal yang dirasakan memperberat beban rakyat kecil.

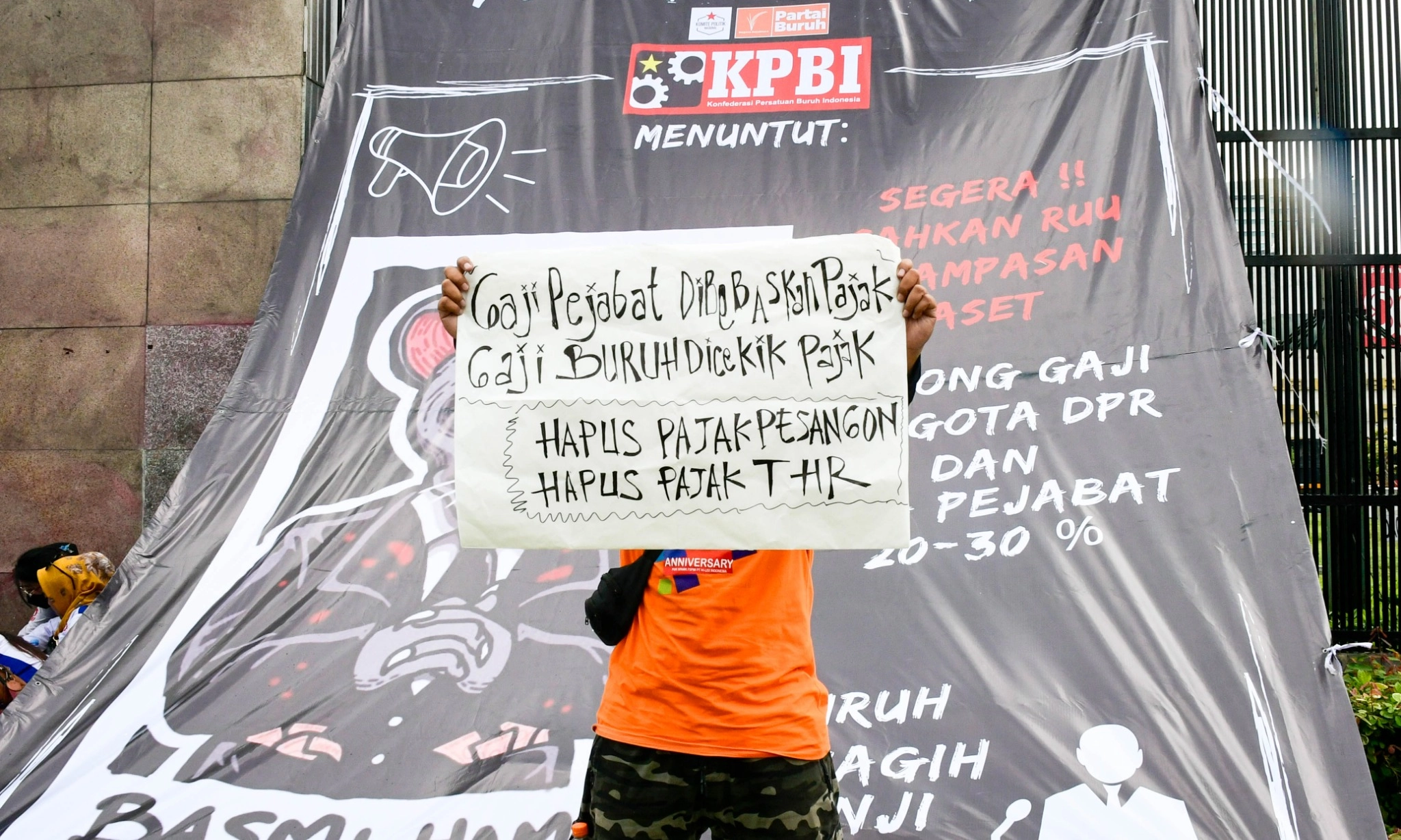

Seorang massa aksi mengangkat poster bertuliskan tuntutan penghapusan pajak pesangon dan THR di depan gedung DPR, Jakarta (28/08/2025).

Seorang massa aksi mengangkat poster bertuliskan tuntutan penghapusan pajak pesangon dan THR di depan gedung DPR, Jakarta (28/08/2025).

Validnews/Hasta Adhistra.

Transformasi ini juga ditunjukkan lewat simbol-simbol yang lahir dari massa aksi. Spanduk dan poster di jalanan menampilkan slogan seperti “DPR Hidup di Istana, Rakyat Hidup di Utang” atau “100 Juta untuk Mereka, 3 Juta untuk Kita”. Slogan-slogan tersebut bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan instrumen politisasi pengalaman sehari-hari masyarakat.

Menurut Snow & Benford (1988), tindakan ini disebut sebagai collective action frames, yaitu proses ketika pengalaman personal yang terfragmentasi dan dirangkai menjadi narasi kolektif. Dengan kata lain, keluhan individu tentang gaji rendah atau harga bahan pokok yang melambung tidak lagi dipandang sebagai masalah pribadi, melainkan bagian dari struktur ketidakadilan yang ada di negeri ini.

Proses framing ini menjadi penting karena dapat menghubungkan realitas sehari-hari dengan narasi perjuangan. Rakyat yang sebelumnya apatis terhadap politik jadi merasa bahwa penderitaan mereka adalah bagian dari masalah nasional. Framing juga berfungsi sebagai jembatan antara keresahan ekonomi dengan kesadaran politik. Dari sini, gerakan tidak lagi hanya menuntut pembatalan tunjangan, melainkan mempertanyakan legitimasi moral dan politik dari elite yang seolah hidup dalam dunia berbeda.

Fenomena ini selaras dengan teori relative deprivation (Gurr, 1970), di mana ketidakpuasan muncul bukan hanya karena kondisi absolut, tetapi karena adanya kesenjangan mencolok antara harapan dan kenyataan, antara apa yang dimiliki rakyat dengan apa yang dinikmati elite. Dalam kasus ini, tunjangan DPR menjadi metafora ketidakadilan, mempercepat transisi gerakan dari sekadar isu kebijakan menjadi pertarungan simbolik antara rakyat dan elite politik.

Energi Kolektif dalam Aksi Massa

Émile Durkheim dalam The Elementary Forms of Religious Life (1912) menyebut fenomena ini sebagai collective effervescence, yaitu situasi ketika emosi kolektif meluap dan mengikat individu ke dalam satu kesadaran bersama. Fenomena ini tampak jelas dalam demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Jalanan yang sebelumnya hanya ruang lalu lintas berubah menjadi ruang sakral politik, tempat di mana ribuan orang berbagi emosi, tujuan, dan solidaritas.

Di jalanan, rasa takut perlahan larut menjadi keberanian. Individu yang awalnya ragu untuk terlibat akhirnya merasa aman ketika berada dalam kerumunan besar. Identitas pribadi melebur ke dalam identitas massa, menciptakan perasaan kami yang lebih besar daripada aku.

Seorang mahasiswa Universitas Indonesia membawa poster protes terhadap insiden brutal polisi yang menabrak Affan, seorang pengemudi ojek online.

Seorang mahasiswa Universitas Indonesia membawa poster protes terhadap insiden brutal polisi yang menabrak Affan, seorang pengemudi ojek online.

Validnews/Hasta Adhistra.

Hal lain juga tampak dari atribut seragam yang dikenakan oleh demonstran. Atribut tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual, melainkan juga identitas kolektif sebagaimana dijelaskan Alberto Melucci (1995). Identitas kolektif ini menjadi garis pembeda yang tegas antara “kami” (rakyat) yang menuntut keadilan, dan “mereka” (elite politik) yang dianggap menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.

Keberadaan identitas kolektif ini memperkuat rasa kebersamaan. Seseorang yang semula hanya datang untuk melihat-lihat akhirnya terdorong untuk ikut berteriak, mengangkat poster, atau sekadar berjalan bersama massa. Bahkan, individu yang biasanya pasif menjadi lebih berani ketika melihat ribuan orang lain mengusung narasi serupa.

Fenomena ini sesuai dengan konsep deindividuation yang dikemukakan Zimbardo (1969), di mana identitas personal melebur ke dalam identitas kelompok. Namun, berbeda dengan pandangan klasik yang sering menganggap kerumunan sebagai irasional dan berbahaya, teori sosiologi kontemporer justru menekankan bahwa solidaritas kolektif dapat menghasilkan tindakan politik yang rasional dan terarah.

Energi emosional yang tercipta dalam kerumunan juga memiliki efek performatif. Nyanyian, teriakan, dan yel-yel bersama menciptakan rasa keterhubungan yang lebih intens.

Fenomena ini mirip dengan yang dijelaskan Randall Collins (2004) dalam Interaction Ritual Chains, bahwa interaksi yang penuh emosi, seperti menyanyikan lagu perjuangan atau meneriakkan slogan bersama, menciptakan energi emosional yang melekat dalam ingatan individu. Energi itu tidak hanya membuat orang berani saat aksi, tetapi juga memperkuat komitmen untuk terus terlibat dalam gerakan sosial setelah aksi selesai.

Selain itu, kerumunan juga menghasilkan bentuk solidaritas spontan. Orang-orang saling berbagi makanan, air minum, masker, hingga saling melindungi ketika aparat mulai menembakkan gas air mata. Tindakan sederhana ini mempertegas bahwa aksi massa bukan sekadar ruang ekspresi politik, melainkan juga ruang pembentukan komunitas baru.

Dalam bahasa Durkheim, kerumunan menciptakan moral community yang menyatukan orang-orang dalam tujuan bersama, meski mereka berbeda latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

Dengan begitu, energi kolektif dalam aksi massa memperlihatkan bahwa demonstrasi tidak hanya tentang menyuarakan tuntutan, tetapi juga tentang membangun rasa persaudaraan baru. Ini menjadi ruang di mana identitas kolektif dirajut, solidaritas diperkuat, dan keberanian individu ditransformasikan menjadi kekuatan politik bersama.

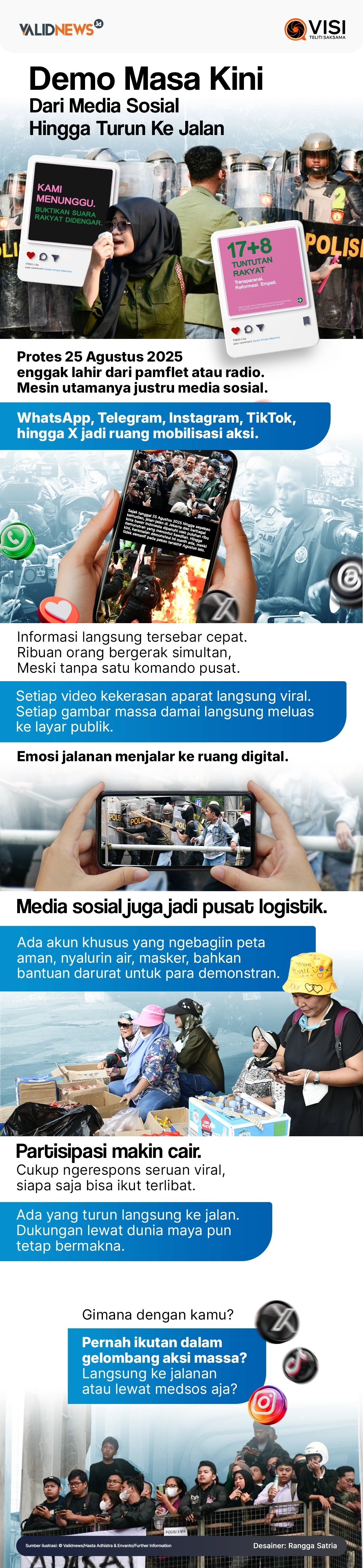

Mobilisasi, Media Sosial, dan Perluasan Aksi

Pada era digital, media sosial berfungsi sebagai mesin utama mobilisasi yang menggerakkan protes 25 Agustus 2025. Berbagai platform daring mulai dari grup WhatsApp keluarga, komunitas ojek online di Telegram, hingga Instagram, TikTok, dan X (Twitter) menjadi kanal penyebaran seruan aksi. Informasi titik kumpul, jalur aman, hingga laporan langsung dari lapangan menyebar dengan cepat, memungkinkan ribuan orang untuk bergerak secara simultan meskipun tidak berada di bawah satu komando organisasi. Dengan pola ini, demonstrasi tidak lagi bergantung pada pamflet, poster, atau siaran radio komunitas sebagaimana yang terjadi pada 1998.

Dalam kerangka Resource Mobilization Theory (McCarthy & Zald, 1977), media sosial dapat dipahami sebagai sumber daya baru yang vital. Gerakan sosial tidak hanya membutuhkan massa, tetapi juga logistik, jaringan, dan komunikasi efektif. Bahkan, ada akun-akun khusus yang berperan sebagai pusat informasi, menyalurkan bantuan dan menyebarkan peta digital berisi lokasi aman atau titik evakuasi. Dengan cara ini, media sosial menjadi wadah memperpanjang umur gerakan dan memastikan bahwa mobilisasi tidak berhenti pada satu atau dua hari aksi.

Kecepatan distribusi informasi juga menciptakan efek domino. Setiap video kekerasan aparat, suara tembakan gas air mata, atau gambar massa yang berbaris dengan damai langsung viral dalam hitungan menit. Viralitas ini memperkuat simpati publik, baik dari mereka yang hadir langsung maupun dari orang-orang yang sebelumnya hanya menjadi penonton pasif.

Emosi kolektif yang seharusnya terbatas di ruang fisik jalanan kini menjalar ke ruang digital. Fenomena ini menunjukkan apa yang disebut Manuel Castells (2012) dalam Networks of Outrage and Hope sebagai networked social movements, di mana media digital bukan sekadar sarana komunikasi, melainkan ruang produksi emosi politik yang mempercepat eskalasi solidaritas.

Berbeda dengan mobilisasi tradisional, media sosial juga memungkinkan pola partisipasi baru. Bennett & Segerberg (2012) menyebutnya sebagai connective action, yaitu keterlibatan individu yang berbasis pada ekspresi personal namun terhubung melalui jaringan digital.

Dalam pola ini, seseorang dapat ikut aksi hanya dengan menanggapi seruan viral tanpa harus menjadi anggota organisasi formal seperti BEM, LSM, atau serikat buruh. Cukup dengan melihat unggahan di TikTok atau tagar yang trending di X, seseorang dapat merasa terdorong untuk datang ke jalan. Pola ini menjelaskan mengapa protes 25 Agustus begitu masif terjadi.

Peluang Politik, Krisis Legitimasi, dan Solidaritas Ojol

Sebaliknya, respons pemerintah terhadap gelombang protes 25 Agustus 2025 tampak ambigu dan kontradiktif. Presiden Prabowo Subianto mencoba meredakan tensi dengan mencabut sebagian tunjangan DPR serta membekukan perjalanan luar negeri anggota parlemen. Partai politik menetapkan status non-aktif buat anggota DPR yang dinilai melukai rasa keadilan warga. Secara simbolik, kebijakan ini seolah menunjukkan kesediaan elite politik untuk mendengar kritik publik.

Namun pada saat yang sama, strategi koersif dijalankan dengan pengerahan aparat dalam jumlah besar, kehadiran kendaraan taktis di jalanan ibu kota, dan penangkapan massal ribuan demonstran. Catatan kepolisian menyebut 3.095 orang ditangkap di berbagai wilayah, dengan Jakarta menyumbang hampir separuhnya. Alih-alih meredakan gejolak, langkah represif justru mempertebal narasi ketidakadilan yang telah mengakar di masyarakat.

Dalam perspektif Political Opportunity Theory (Tarrow, 1998), gerakan sosial cenderung menguat ketika sistem politik menunjukkan celah, seperti kontradiksi kebijakan, lemahnya legitimasi, atau terbukanya peluang aliansi baru.

Di satu sisi, pemerintah mengakui kekeliruan dengan mencabut tunjangan yang kontroversial. Tetapi di sisi lain, aparat menunjukkan wajah keras negara melalui represi. Kontradiksi ini tidak menutup gerakan, melainkan justru memperluas ruangnya. Publik melihat adanya ketidakkonsistenan antara klaim reformasi dan praktik represif, sehingga kepercayaan pada elite politik kian menipis.

Krisis legitimasi itu mencapai puncaknya ketika seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas tertabrak kendaraan taktis polisi di tengah demonstrasi. Insiden tragis ini bukan hanya sekadar korban jiwa, melainkan pemicu emosional yang mengubah arah gerakan. William Gamson (1992) menyebut fenomena ini sebagai injustice frame atau narasi ketidakadilan yang menyatukan emosi publik dan memperkuat daya dorong aksi kolektif.

Solidaritas komunitas ojol kemudian muncul sebagai elemen paling mencolok dalam lanjutan protes. Ribuan pengemudi dengan jaket hijau khas dan konvoi motor membanjiri jalanan, tidak hanya untuk mengenang rekannya yang gugur, tetapi juga untuk menegaskan identitas kolektif mereka sebagai bagian dari rakyat yang tertindas. Alberto Melucci (1995) menekankan bahwa collective identity adalah energi simbolik yang menjaga keberlangsungan gerakan bahkan di tengah represi.

Bagi komunitas ojol, atribut seragam dan simbol digital mereka menjadi penanda kehadiran politik baru: kelas pekerja digital yang menuntut pengakuan dalam struktur sosial.

Seorang pengemudi ojek online menyampaikan aspirasinya kepada aparat kepolisian di Polda Metro Jaya, Jakarta (29/08/2025). Validnews/Hasta Adhistra.

Seorang pengemudi ojek online menyampaikan aspirasinya kepada aparat kepolisian di Polda Metro Jaya, Jakarta (29/08/2025). Validnews/Hasta Adhistra.

Kehadiran ojol juga memperlihatkan pergeseran lanskap politik kelas di Indonesia. Jika pada dekade sebelumnya buruh pabrik dan serikat pekerja formal menjadi tulang punggung perlawanan, kini kelas pekerja prekariat sebagaimana dijelaskan Guy Standing (2011) mengambil peran signifikan. Ojol mewakili kelas pekerja yang bekerja di bawah logika ekonomi digital, tanpa jaminan kerja, rentan terhadap fluktuasi pendapatan, dan hidup dalam ketidakpastian.

Lebih jauh, tragedi yang menimpa ojol berfungsi sebagai moral shock (Jasper, 1997), sebuah momen emosional yang menggerakkan orang-orang pasif untuk terlibat. Banyak warga yang sebelumnya hanya menjadi penonton kemudian merasa terdorong untuk turun ke jalan, menyumbang logistik, atau menyebarkan narasi melalui media sosial.

Dampak Sosial dan Politik: Dari Krisis Legitimasi ke Potensi Reformasi

Gelombang protes 25 Agustus menimbulkan dampak langsung, mulai dari korban jiwa, luka-luka, penangkapan massal, dan lumpuhnya aktivitas ekonomi di beberapa pusat kota. Namun, dampak jangka panjang lebih signifikan, yakni krisis legitimasi lembaga legislatif dan melemahnya kepercayaan publik terhadap elite politik.

Kondisi halte TransJakarta yang mengalami kerusakan parah, berimbas dari aksi demonstrasi di Jakarta (01/09/2025). Validnews/Hasta Adhistra.

Kondisi halte TransJakarta yang mengalami kerusakan parah, berimbas dari aksi demonstrasi di Jakarta (01/09/2025). Validnews/Hasta Adhistra.

Fenomena ini menempatkan Indonesia dalam arus gerakan global. Misalnya, Occupy Wall Street di AS atau protes pensiunan di Prancis, aksi 25 Agustus memperlihatkan pola universal, isu lokal dapat menjadi katalis gerakan besar ketika menyentuh ketidakadilan struktural.

Lebih jauh lagi, protes ini juga menantang hegemoni ala Antonio Gramsci (1971). Selama ini, elite politik membangun legitimasi melalui narasi stabilitas dan pembangunan. Namun, aksi massa memperlihatkan bahwa konsensus hegemonik itu rapuh ketika realitas ketidakadilan terlalu mencolok.

Pertanyaan penting yang tersisa adalah apakah momentum ini mampu membuka jalan menuju reformasi nyata, atau hanya menjadi letupan sementara yang meredup ketika tekanan mereda. Sejarah menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak selalu langsung menghasilkan perubahan kebijakan. Akan tetapi selalu meninggalkan jejak dalam kesadaran kolektif.

Seperti halnya di tahun 1998, protes 2025 menegaskan bahwa rakyat memiliki daya untuk menantang ketidakadilan. Bahkan bila hasil jangka pendek belum memuaskan, pengalaman bersama di jalanan telah menanamkan ingatan politik baru. Ingatan ini akan terus hidup, menjadi modal sosial yang sewaktu-waktu bisa bangkit kembali ketika ketidakadilan berikutnya muncul.

Dengan kata lain, demonstrasi 25 Agustus bukan sekadar momen protes, melainkan penanda bahwa legitimasi elite tidak pernah absolut dan rakyat selalu punya ruang untuk menegosiasikan ulang masa depannya.

Referensi:

- Haris, A., Rahman, A. B. A., & Ahmad, W. I. W. (2019). Mengenal gerakan sosial dalam perspektif ilmu sosial. Hasanuddin Journal of Sociology (HJS), 15-24.

- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). “Resource Mobilization and Social Movements.” American Journal of Sociology.

- Nofrima, S., & Qodir, Z. (2021). Gerakan Sosial Baru Indonesia: Studi Gerakan Gejayan Memanggil 2019. Jurnal Sosiologi Reflektif, 16(1), 185.

- Prasisko, Y. G. (2016). Gerakan Sosial Baru Indonesia: reformasi 1998 dan proses demokratisasi indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3(2), 9-16.

- Saputra, M. R. (2025). Public Ethics and the Legitimacy of Indonesian Democracy: Protests over DPR Allowances, Elite Conflict, and Civil Response: Etika Publik dan Legitimasi Demokrasi Indonesia: Protes Tunjangan DPR, Konflik Elite, dan Respons Sipil. Journal of State Democracy, 1(1), 1-10.

- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). “Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization.” International Social Movement Research.

- Tarrow, S. (1998). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics.