OPINI

07 Mei 2025

15:30 WIB

Sistem Performing Rights Dunia: Apa Bedanya?

Performing rights penting untuk melindungi musisi di era digital. Namun, citra artis sering lebih dihargai daripada karya, sehingga membuat sistem royalti jadi timpang.

Penulis: Devi Rahmawati

Editor: Rikando Somba

Ilustrasi Copyright di berbagai negara. Shutterstock(Edited)/Dok

Dalam era globalisasi ekonomi kreatif, performing rights menjadi fondasi penting bagi perlindungan karya kreatif musisi dan pencipta lagu. Hak ini memastikan bahwa setiap pertunjukan publik, baik secara langsung maupun media digital, tetap memberikan kompensasi yang layak kepada pemilik karya.

Performing rights (hak pertunjukan) memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk mengizinkan atau melarang pertunjukan karya mereka di ruang publik. Dalam konteks musik, ini mencakup pertunjukan live, siaran radio, streaming online, dan penggunaan di tempat umum, seperti restoran, pusat perbelanjaan, hingga media sosial.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikannya sebagai bagian integral dari hak ekonomi pemilik karya, yang berfungsi sebagai alat kompensasi finansial serta proteksi terhadap eksploitasi tanpa izin. Hak ini kian krusial dalam era digital, karena performing rights semakin kompleks akibat batasan antara ruang privat dan ruang publik yang menjadi kabur. Terutama, melalui platform, seperti YouTube, TikTok, dan Spotify.

Meskipun ada kerangka hukum internasional, seperti Berne Convention (1886) dan WIPO Copyright Treaty (1996), penerapan performing rights di berbagai negara masih dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik.

Tiap wilayah memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola dan menegakkan hak pertunjukan publik atas karya musik, tergantung kebijakan hukum, struktur industri, dan perkembangan teknologi di wilayah tersebut.

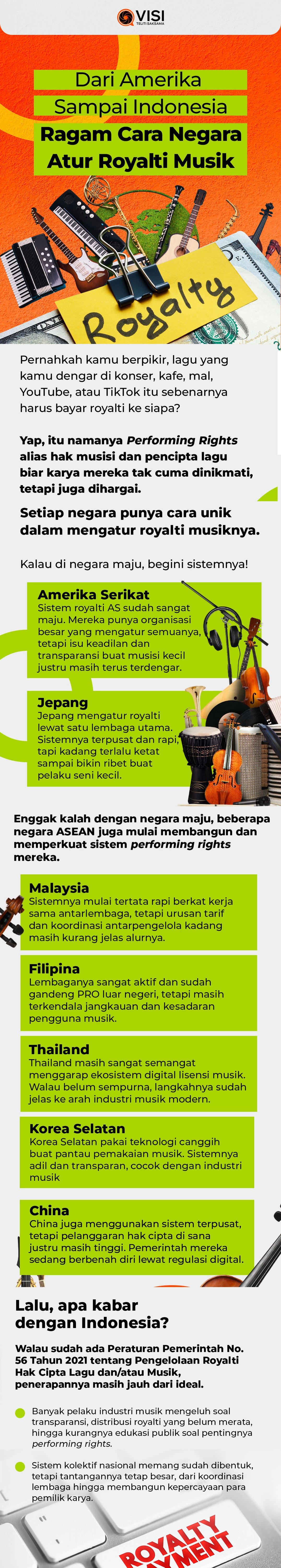

Dua kawasan yang menarik untuk dibandingkan adalah Amerika Serikat dan Asia, yang mewakili model pengelolaan performing rights yang berbeda, namun sama-sama berupaya menyeimbangkan kepentingan pencipta dan pengguna karya.

Sistem Performing Rights di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, sistem performing rights dikelola oleh berbagai Performing Rights Organizations (PROs), seperti ASCAP, BMI, dan SESAC. Setiap organisasi ini menawarkan lisensi kepada pengguna, termasuk radio, restoran, televisi, hingga platform digital, untuk menggunakan seluruh katalog musik yang mereka wakili. Model lisensi yang umum digunakan adalah blanket license, yang memberikan izin menyeluruh atas ribuan karya dalam satu pembayaran tahunan.

Sistem ini dianggap efektif dalam menghubungkan pengguna karya dengan pemilik hak cipta dan memastikan adanya aliran kompensasi finansial yang konsisten. Namun, tidak sedikit kritik yang diarahkan pada aspek ketidaktransparanan distribusi royalti, terutama bagi artis independen dan pencipta yang tidak memiliki daya tawar tinggi.

Dominasi PRO besar juga dinilai menciptakan ekosistem yang kurang adil. Banyak kalangan musisi menilai sebagian besar pendapatan terserap oleh pemilik katalog besar.

Sebagai respons terhadap tantangan era digital, pemerintah AS mengesahkan Music Modernization Act (MMA) pada tahun 2018. Undang-undang ini bertujuan memperbarui kerangka hukum yang sudah usang dan menyesuaikannya dengan ekosistem distribusi musik berbasis streaming. MMA memperkenalkan sistem pelisensian yang lebih terstruktur dan mendirikan Mechanical Licensing Collective (MLC) sebagai badan baru untuk menangani royalti dari layanan digital.

Meski begitu, ketimpangan dalam akses informasi, kompleksitas data metadata, dan keterlambatan pembayaran royalti tetap menjadi masalah struktural yang memerlukan pembenahan lebih lanjut.

Sistem Performing Rights di Asia

Di Jepang, performing rights dikendalikan secara sentralistik oleh Japan Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers (JASRAC), yang didirikan pada tahun 1939. JASRAC memegang kekuasaan hampir monopolis dalam pengelolaan hak cipta musik, termasuk performing rights. Berdasarkan laporan JASRAC tahun 2023, organisasi ini mengelola royalti senilai lebih dari 117,5 miliar yen (sekitar US$ 820 juta) per tahun dari berbagai sumber, seperti pertunjukan publik, siaran TV, penggunaan digital, dan karaoke.

Sistem lisensi blanket yang diterapkan JASRAC memberikan kemudahan bagi pengguna musik, tetapi juga mengundang kontroversi. Kritik utama datang dari sekolah-sekolah musik dan kelompok seni kecil, yang menganggap bahwa penerapan tarif royalti pada kegiatan pendidikan atau pertunjukan komunitas terlalu memberatkan.

Pada tahun 2017, pemerintah Jepang melalui Fair Trade Commission (JFTC) sempat menginvestigasi JASRAC atas dugaan praktik anti-kompetitif, tetapi keputusan akhirnya memperbolehkan JASRAC melanjutkan operasinya dengan beberapa pembatasan untuk meningkatkan transparansi.

Dalam era digital, JASRAC beradaptasi menggunakan sistem pelacakan digital berbasis database untuk memantau penggunaan karya secara lebih akurat.

Di Korea Selatan, lembaga utama Korean Music Copyright Association (KOMCA) menjadi pengelolaan performing rights. Didirikan pada 1964, KOMCA sekarang mengelola lebih dari 500.000 karya musik dari lebih dari 40.000 anggotanya.

Salah satu kekuatan sistem Korea Selatan adalah penggunaan teknologi real-time usage monitoring systems yang dikembangkan KOMCA untuk merekam penggunaan musik di berbagai platform, termasuk YouTube dan Spotify. Data ini memungkinkan distribusi royalti menjadi jauh lebih akurat dan adil dibandingkan sistem manual.

Sejak 2019, KOMCA bergabung menjadi anggota penuh CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), dan karya-karya K-pop telah menjadi salah satu ekspor budaya paling sukses, meningkatkan nilai hak cipta internasional artis Korea.

Sementara itu, di China, Music Copyright Society of China (MCSC) menjadi satu-satunya badan yang mengelola performing rights, berdasarkan prinsip centralized collective management. Hingga 2022, MCSC mengelola hak lebih dari 14 juta karya musik, baik lokal maupun internasional.

Meski begitu, China masih menghadapi tantangan besar dalam penegakan hak. Tingkat pelanggaran hak cipta di level grassroots masih tinggi. Pemerintah berusaha menanggulangi ini dengan memperkenalkan kebijakan internet copyright protection action plan dan mendesak kerja sama lebih erat antara lembaga hak cipta dan platform digital.

Di kawasan Asia Tenggara, pengelolaan performing rights cenderung lebih terfragmentasi. Negara-negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand, mulai membangun sistem pengelolaan kolektif, tetapi masih menghadapi banyak kendala.

Malaysia contohnya, pengelolaan performing rights dilakukan melalui Music Rights Malaysia (MRM), yang berfungsi sebagai payung koordinasi bagi tiga lembaga manajemen kolektif utama, yaitu MACP, RPM, dan PPM. Sistem lisensi yang diterapkan dinilai lebih terstruktur dibandingkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Dalam praktiknya, tantangan seperti ketidakpastian tarif dan perselisihan antarlembaga pengelola hak kerap menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna musik komersial, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, pengelolaan performing rights di Filipina dilakukan oleh Filipino Society of Composers, Authors and Publishers (FILSCAP). Organisasi ini tidak hanya mengelola hak pertunjukan publik dalam negeri, tetapi juga menjalin kerja sama bilateral dengan Performing Rights Organizations (PRO) internasional untuk menjangkau penggunaan musik karya anggota mereka di luar negeri.

Thailand juga mulai membangun ekosistem lisensi musik digital melalui Thai Copyright Collection (TCC) dan beberapa LMK lain, seperti GMM Grammy, salah satu label terbesar di negara tersebut. Meski terdapat upaya untuk menyesuaikan dengan era distribusi digital, sistem yang ada masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya mampu menjangkau penggunaan musik lintas platform digital internasional secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran terhadap pentingnya performing rights meningkat, kapasitas institusional dan teknologi masih perlu diperkuat agar perlindungan hak lebih optimal.

Institusi dan Regulasi Menghambat Performing Rights di Indonesia

Berbeda dengan Jepang dan Korea, di Indonesia pengelolaan performing rights masih dalam tahap perkembangan. Terdapat beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Karya Cipta Indonesia (KCI) yang mengelola. Namun, fragmentasi pengelolaan dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengguna menyebabkan implementasi hak ini masih jauh dari ideal.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan.

Koordinasi antarlembaga, termasuk antara LMK dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), belum berjalan optimal. Selain itu, infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendeteksi dan merekam penggunaan musik di berbagai platform dan ruang publik masih minim, membuat distribusi royalti rawan ketimpangan.

Secara struktural, perlindungan performing rights di Indonesia masih sangat bergantung pada dua aspek utama. Pertama, penguatan institusi yang menangani hak cipta. Kedua, perubahan budaya hukum masyarakat. Tanpa keduanya, peraturan yang ada akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Pada akhirnya, tetap perlu reformasi kelembagaan dan peningkatan edukasi publik secara masif tentang pentingnya menghargai karya musik sebagai aset ekonomi menjadi langkah krusial untuk menciptakan sistem performing rights yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Antara Citra, Realita, dan Hak Cipta

Dalam perkembangan industri musik saat ini, banyak karya musik yang lebih dipandang sebagai produk yang dijual daripada sebagai bentuk ekspresi seni. Konsep ini dijelaskan dalam teori kritis Adorno dan Horkheimer, yang menyatakan bahwa dalam masyarakat kapitalis, musik dan bentuk seni lainnya sering diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan uang, bukan semata-mata sebagai karya kreatif.

Musik yang Sobat Valid dengar hari ini, terutama yang diproduksi oleh industri besar, sering kali lebih fokus pada apa yang bisa dijual kepada banyak orang daripada kualitas atau makna dari karya itu sendiri.

Jean Baudrillard, seorang pemikir dari Prancis, menyatakan bahwa kita hidup dalam dunia yang lebih didominasi oleh citra dan gambar daripada oleh kenyataan itu sendiri. Dalam konteks musik, sering kali bukan hanya tentang melodi dan lirik, tetapi juga gambaran atau citra artis yang muncul di media sosial, video, atau iklan.

Artis lebih dikenal oleh citra atau persona mereka yang dibuat di dunia maya, bukan hanya oleh lagu atau karya mereka. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk membedakan antara realitas (musik yang sebenarnya) dan simulasi (citra yang dipasarkan). Sebagai contoh, ketika mendengarkan lagu di Spotify atau menonton video musik di YouTube, Sobat Valid tidak hanya mengonsumsi musik, tetapi juga citra artis itu sendiri—seperti gaya hidup yang mereka tampilkan di media sosial atau dalam video.

Musik telah berubah menjadi sebuah simulacra, yaitu tiruan dari sesuatu yang lebih nyata. Artinya, citra artis atau lagu yang dipromosikan melalui iklan dan media sosial kadang lebih dikenal dan diterima oleh publik dibandingkan dengan karya musik itu sendiri.

Sayangnya, dunia semakin dipenuhi oleh situasi ini, pengelolaan hak cipta musik menjadi semakin rumit. Musik yang seharusnya dihargai sebagai karya seni, kini lebih dilihat sebagai produk komersial yang harus dijual dan dipromosikan. Akibatnya, musisi yang tidak berada di bawah label besar, merasa tidak mendapatkan royalti yang adil atas karya mereka. Padahal, royalti yang diterima seharusnya mencerminkan seberapa besar usaha dan kreativitas yang dimiliki musisi bukan hanya seberapa populer mereka di dunia maya.

Dengan kata lain, masalah dalam pengelolaan performing rights ini tidak hanya terletak pada proses royalti itu dibagikan, tetapi juga peran musik yang dipandang sebagai bagian dari simulacra—produk yang lebih banyak diciptakan untuk memenuhi selera pasar daripada untuk menghargai nilai seni itu sendiri.

Penting bagi kita untuk memahami bahwa sistem hak cipta musik harus bisa kembali fokus untuk memberikan penghargaan yang adil kepada para musisi, dengan melihat musik sebagai karya seni yang berharga, bukan hanya sebagai produk yang bisa dijual.

Referensi:

- Antaranews. (2023, Maret 10). Apa itu UU Hak Cipta yang digugat oleh 29 penyanyi Indonesia? Antaranews. Diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/4707473/apa-itu-uu-hak-cipta-yang-di-gugat-oleh-29-penyanyi-indonesia pada 5 Mei 2025.

- Antaranews.com. (2023). Sistem royalti musik di Indonesia: Hak musisi dan mekanismenya. Antaranews. Diakses melalui https://www.antaranews.com/berita/4797477/sistem-royalti-musik-di-indonesia-hak-musisi-dan-mekanismenya pada 5 Mei 2025.

- Ardiansyah, M. D., Rahayu, K., & Asmarduin, I. (2021). Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat. Penerbit NEM.

- Hayati, Dina. (2024). Penerapan Royalti di Bidang Musik dan Lagu Terhadap Era Digital. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), 7(1), 256-265.

- Martinez Jr., A. (2024). Performance rights organizations explained: ASCAP, BMI, and more (2024). Flourish$Prosper Music Group. Diakses melalui https://flourishprosper.net/music-resources/performance-rights-organizations-explained-ascap-bmi-and-more-2024/ pada 5 Mei 2025.

- Rizqullah, U., & Fuad, F. (2024). Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. UNES Law Review, 7(1), 158-168.

- Sutikno, F. M., & Jannah, I. D. M. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Di Indonesia Dan Malaysia. Jurnal Literasi Hukum, 3(1), 14-25.

- Triatmojo, F. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia) (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

- Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. (2022). Hak Pencipta Atas Performing Right dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(1), 58-72.