OPINI

17 Januari 2024

18:00 WIB

Pentingnya Revitalisasi Sungai Kecil Dalam Pengelolaan DAS

Pembangunan sungai perlu dimulai dari sungai-sungai kecil melalui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang integratif

Penulis: Mohammad Widyar Rahman

Editor: Rikando Somba

Banjir buat beberapa wilayah di tanah air adalah hal yang biasa. Apakah banjir disebabkan oleh pengaruh dari perubahan penggunaan lahan? Kelihatannya demikian. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan lahan terbangun (pemukiman, gedung, industri, dan sebagainya) dan perubahan penggunaan lahan terhadap peningkatan debit sungai.

Tidak dapat dimungkiri bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak hanya ruang sungai utama dan sungai-sungai kecil yang saling terkait. DAS juga merupakan luasan wilayah yang meliputi beragam penggunaan lahan seperti pemukiman, hutan, pertanian, perkebunan, kawasan industri, dan sebagainya.

Sungai kecil sendiri merupakan sungai yang lebarnya kurang dari 3 meter (Maryono, 2009). Dari hulu hingga ke hilir suatu DAS, sungai kecil sebagai anak-anak sungai dapat berjumlah sekitar ratusan hingga ribuan sungai yang saling terkait.

Setiap peningkatan luasan penggunaan lahan dan alih fungsi lahan terutama peralihan dari lahan non terbangun ke lahan terbangun dan vegetasi ke non vegetasi, berkontribusi atas besarnya debit sungai baik di sungai-sungai kecil maupun secara akumulasi di sungai utamanya. Sebaran peningkatan lahan terbangun tersebut bukan hanya dekat aliran sungai utamanya saja, tapi juga hingga dekat ke sungai-sungai kecil. Bahkan, perkembangan pemukiman perkotaan sampai ke bantaran sungai. Sebagian bangunan pemukimannya juga ada yang berada di atas badan sungai.

Mirisnya, justru perluasan lahan terbangun ini seiring dengan semakin meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk yang menyebabkan perluasan pembangunan lahan terbangun sampai ke wilayah hulu DAS. Dan, tentu ini menyebabkan berkurangnya kawasan bervegetasi.

Disadari atau tidak, sengkarut ketidaksesuaian lahan dan praktik pengelolaan lahan yang kurang tepat sebenarnya telah mempercepat laju aliran limpasan (runoff) pada saat hujan baik aliran limpasan yang menuju ke anak-anak sungai maupun langsung ke sungai utamanya. Ataupun, sebagiannya menjadi genangan karena infiltrasi (serapan air ke dalam tanah) yang rendah dan sistem drainase yang tidak jelas muaranya.

Secara kuantitas, puncak akumulasi dari cepatnya laju aliran limpasan tercermin pada kejadian banjir di musim hujan dan kecenderungan kekeringan di musim kemarau. Malahan, banjir tidak hanya di kota-kota besar tapi juga daerah pedesaan. Luasan banjir juga bukan lagi dalam lingkup kelurahan, tapi telah berdampak hingga beberapa kecamatan.

Dilema Perkotaan

Sejak lama sungai telah memainkan peran penting sebagai urat nadi perkembangan suatu wilayah. Sebagai mesin pertumbuhan, kota sangat bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh sungai dan daerah tangkapan airnya. Sebut saja, fungsi utamanya sebagai sumber air baku untuk air minum, pertanian, perikanan, irigasi, dan pembangkit listrik.

Solusi pemerintah terhadap permasalahan sumber daya air biasanya bersifat mengakomodasi secara sektoral. Yang jadi perhatian utama biasanya adalah sektor pertanian yang membutuhkan kontinuitas sumber air melalui bendungan, waduk, ataupun bendung. Hal ini mengindikasikan perhatian pemerintah selama ini hanya tertuju pada sungai-sungai utamanya saja.

Meski pembangunan tersebut memiliki dampak positif terhadap konservasi air, namun perlu pertimbangan bahwa perubahan dinamika aliran akan memengaruhi keberagaman flora dan fauna di sepanjang aliran mulai dari hulu hingga ke hilirnya. Selain itu, pembangunan konservasi air tersebut juga membutuhkan lahan yang luas hingga beberapa kelurahan. Padahal, pola kebutuhan lahan selalu berkembang secara horizontal seiring dengan peningkatan populasi, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan industri, kebutuhan energi. Kebutuhan lahan juga selaras dengan meningkatnya kebutuhan beragam produk pertanian seperti bioenergi, pangan, pakan, dan sebagainya.

Belum lagi, kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan peningkatan upaya untuk melestarikan kawasan yang bernilai ekologis menjadikan lahan nantinya sebagai sumber daya yang langka. Ini berpotensi pada meningkatnya persaingan antara lahan dan air. Di perkotaan, ruang air dan lahan terutama telah terwujud dalam persaingan antara dataran banjir dan penggunaan lahan di tepi sungai.

Sebagai gambaran, hasil analisis spasial menggunakan data peta lahan terbangun seluruh dunia (Global Human Settlement Layer) yang bersumber dari Joint Research Center (JRC) Eropa, menunjukkan banyak DAS di Pulau Jawa memiliki persentase lahan terbangun yang sangat tinggi.

Misalnya, beberapa DAS besar di Pulau Jawa yang melintasi beberapa kota/kabupaten seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, Ciujung, Bengawan Solo, Brantas, Serang, Serayu, dan Progo. Berdasarkan data GHSL tahun 2020, dari kesembilan DAS tersebut, proporsi lahan terbangun terhadap luas DASnya yaitu Ciliwung (73%), Cisadane (43%), Progo (34,1%), Brantas (31,9%), Citarum (28,3%), Bengawan Solo (27,9%), Serang (23%), Serayu (23,1%), Ciujung (15,8%).

Berdasarkan overlay (penggabungan beberapa data spasial) data GHSL tahun 2000 dan 2020, DAS-DAS tersebut mengalami peningkatan lahan terbangun. Persentase peningkatan lahan terbangun pada kurun waktu tersebut yaitu Ciliwung (5,4%), Cisadane (7,4%), Progo (8,2%), Brantas (4,4%), Citarum (5,2%), Bengawan Solo (4,8%), Serang (4,7%), Serayu (6,1%), Ciujung (3,8%).

Semakin padatnya fungsi lahan perkotaan, sungai malah seakan hanya sebagai saluran air di saat hujan. Aliran sungai terutama sungai-sungai kecil hanya menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya debit sungai tersebut atau bahkan tidak ada aliran sama sekali.

Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan lahan maksimum pembangunan perkotaan, ruang sistem sungai telah sangat dikompresi. Tentunya, hal tersebut merubah morfologi sungai perkotaan dan berdampak pada ekologi sungai sehingga sungai sudah tidak memiliki kemampuan pemulihan diri (self-purification) akibat dari dampak yang ditimbulkannya itu.

Selanjutnya, pembangunan tanggul yang biasanya untuk mencegah banjir di banyak kawasan hanya mempersempit ruang air. Juga, tidak ada retensi alami karena banjir tidak terdistribusi di sepanjang aliran sungai dari hulu hingga ke hilir. Apalagi, semakin tinggi pembangunan tanggul justru akan semakin meningkatkan risiko banjir di bagian hilir sungainya. Harus disadari juga, rekayasa sungai seperti itu membutuhkan pemeliharaan bangunan secara terus menerus guna mencegah terjadinya tanggul jebol dan sebagainya.

Bagaimanapun, sungai secara alamiah tetap memiliki kecenderungan menuju pada keseimbangannya, yaitu kembali ke kondisi alamiahnya. Makanya, menurut Maryono (2003) perlu koreksi secara substansial atas fungsi vital sungai-sungai kecil terhadap kondisi DAS secara keseluruhan.

Dilema Sinergitas

Pada dasarnya, wilayah DAS selalu berhimpitan dengan wilayah administratif. Ini menyebabkan mungkinnya sinergitas antar sektor dan antar wilayah administratif tidak dapat berjalan secara harmonis dan tidak menghasilkan tindakan teknis yang nyata.

Adanya batasan wilayah administratif berpotensi memiliki arah fungsi ruang dan lingkungan yang berbeda dengan peruntukan lahan sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masing-masing wilayah. Hal ini termasuk potensi penerapan fungsi pengendalian dan pengawasan ruang yang berbeda di masing-masing wilayah. Dasar regulasinya adalah PP 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Di dalamnya juga ditegaskan soal perlindungan sumber daya air dalam perencanaan tata ruang.

Dalam hal ini, perencanaan tata ruang seharusnya dapat memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan pengelolaan daerah aliran sungai terutama banjir dan pencemaran perairan yang sangat dipengaruhi oleh sifat, lokasi penggunaan lahan serta perubahan penggunaan lahannya (Bouma & Slob, 2014).

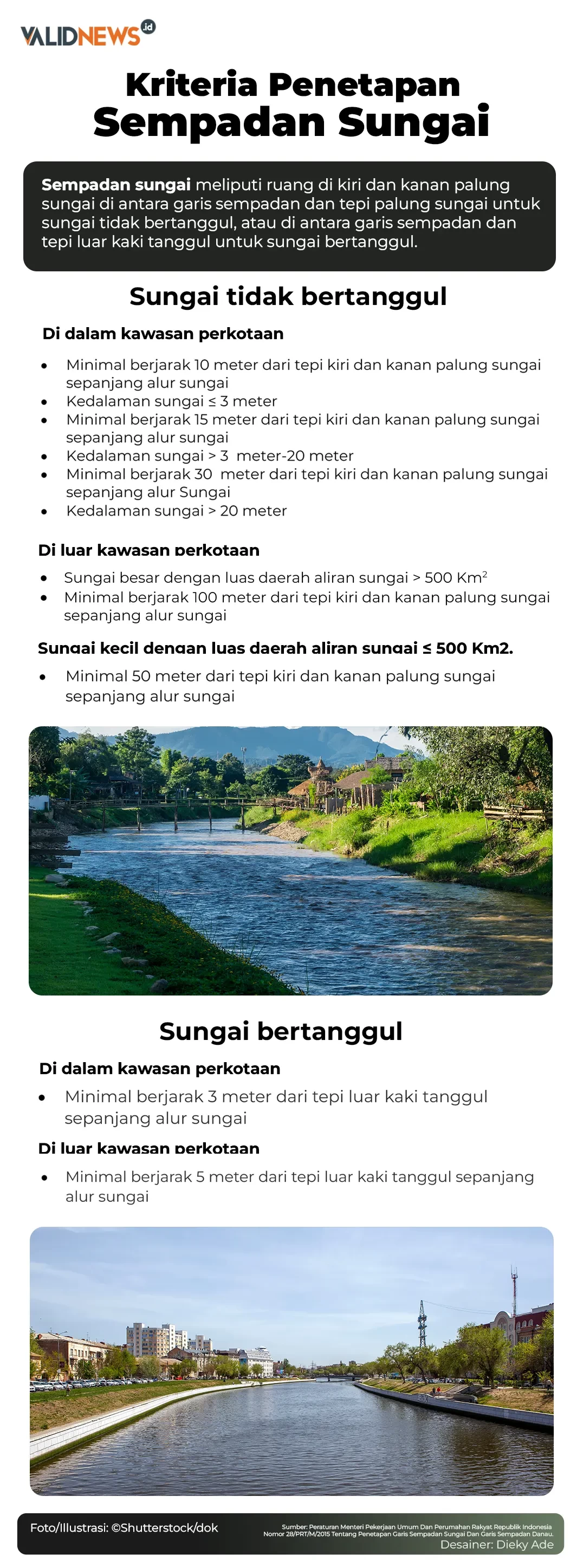

Dalam praktiknya, ini menunjukkan jauh panggang dari api. Dalam ruang sungai saja, saat ini penerapan ruang pada wilayah sungai sudah tidak selaras dengan fungsi sempadan sungai itu sendiri. Batas antara sungai dan daratan menjadi bias karena tidak tegaknya aturan tentang batas sempadan sungai. Regulasi mengenai batas sempadan sungai telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

Regulasi tersebut mengamanatkan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menetapkan garis sempadan sungai.

Ironisnya, menurut Alwajdi dan Spaltani (2023), belum ada satupun penetapan garis sempadan sungai di seluruh wilayah Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur ataupun Bupati/Walikota.

Padahal, garis sempadan sungai sebagaimana tertuang dalam regulasi tersebut sebagai batas pembangunan fisik. Garis sempadan memang tidak dapat dibuat seragam untuk setiap sungai ataupun pada satu sungai yang sama dari hulu hingga ke hilir. Apalagi, seharusnya garis minimal secara teknis tersebut juga perlu mempertimbangkan lebar ekologi penyangga dan lebar keamanan sungai.

Konsekuensi tidak adanya penetapan garis sempadan sungai sebagai batas pemisah antara daerah yang disebut sempadan sungai dengan daerah yang bukan sempadan sungai menjadi tidak jelas dan berdampak pada kepastian hukum.

Terlebih kondisi saat ini apa yang disebut keterlanjuran pemanfaatan ruang yang semakin menambah kerumitan. Ketika sejak lama warga telah memanfaatkan sempadan-sempadan sungai tersebut baik untuk tempat tinggal ataupun kegiatan yang lainnya dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tersedia seperti jaringan listrik, air, dan sebagainya.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan DAS, beragam konsep pengelolaannya harus lah integratif dan terus berkembang dengan memadukan ekologi dan hidraulika (ilmu tentang perilaku aliran air). Konsepnya pun partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam mengelola segala aspek lainnya yang berpengaruh seperti ekonomi, sosial, hidrologi, tata ruang, dan sebagainya.

Yang jelas, implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan kejelasan dan kekhususan kebijakan, kemampuan kelembagaan organisasi pelaksana, identifikasi kelompok sasaran yang tepat, dan lingkungan tempat mengimplementasikan kebijakan tersebut (Obikeze & Anthony, 2004).

Tanpa memperhatikan faktor-faktor penting ini, kebijakan akan menghadapi tantangan implementasi yang serius (Kristian, 2023). Tantangan itu akan terwujud dalam 2 hal, yaitu kebijakan yang gagal diimplementasikan atau kebijakan yang tidak diimplementasikan.

Referensi:

Alwajdi M F dan B G Spaltani. 2023. Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai di Indonesia. Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 20 (2): 1-13.

Bouma, G., Slob, A. (2014). How Spatial Planning Can Connect to River Basin Management. In: Brils, J., Brack, W., Müller-Grabherr, D., Négrel, P., Vermaat, J. (eds) Risk-Informed Management of European River Basins. The Handbook of Environmental Chemistry, vol 29. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-38598-8_12.

Kristian I. 2023. Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, 21 (2): 88-98.

Maryono A. 2003. Pembangunan Sungai: Dampak dan Restorasi Sungai. Magister Sistem Teknik. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Maryono A. 2009. Kajian Lebar Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai-Sungai Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Dinamika TEKNIK SIPIL, 9 (1): 56 – 66.

Obikeze, O. S. & Anthony, O. E. (2004). Public Administration in Nigeria: A Development Approach. Onitsha: Book point LTD.