OPINI

05 Juli 2024

17:30 WIB

Peluang Hilirisasi Dalam Industri TPT

Apabila industri tekstil Indonesia juga ingin menjadi bagian dari program hilirisasi, serat kapuk dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dikembangkan.

Penulis: Nugroho Pratomo

Editor: Rikando Somba

Pekerja menyelesaikan pembuatan mukena di pabrik busana muslim Siti Khadijah di kawasan Limo, Depok, Jawa Barat, Senin (3/4/2023) ValidNewsID/Fikhri Fathoni

Sebagai salah satu industri yang telah lama berkembang, industri tekstil di dunia telah mengalami perkembangan yang di berbagai tahapannya. Memang, pemenuhan kebutuhan pakaian sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia akan terus diupayakan, termasuk dengan memperhatikan perkembangan teknologi atas mesin-mesin yang memproduksi tekstil dan pakaian jadi serta selera zaman yang terus berubah. Karenanya pula, industri ini akan selalu adaptif terhadap setiap jenis perubahan yang terjadi dalam peradaban manusia.

Perdagangan TPT Dunia

Status kebutuhan dasar inilah yang menjadikan produk-produk tekstil dan pakaian jadi salah satu komoditas ekspor oleh berbagai negara. Termasuk salah satunya Indonesia.

Persaingan antar negara untuk memasarkan produk-produk TPT (kelompok HS 50-63) ke seluruh dunia dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk dengan memanfaatkan berbagai fasilitas perdagangan daring.

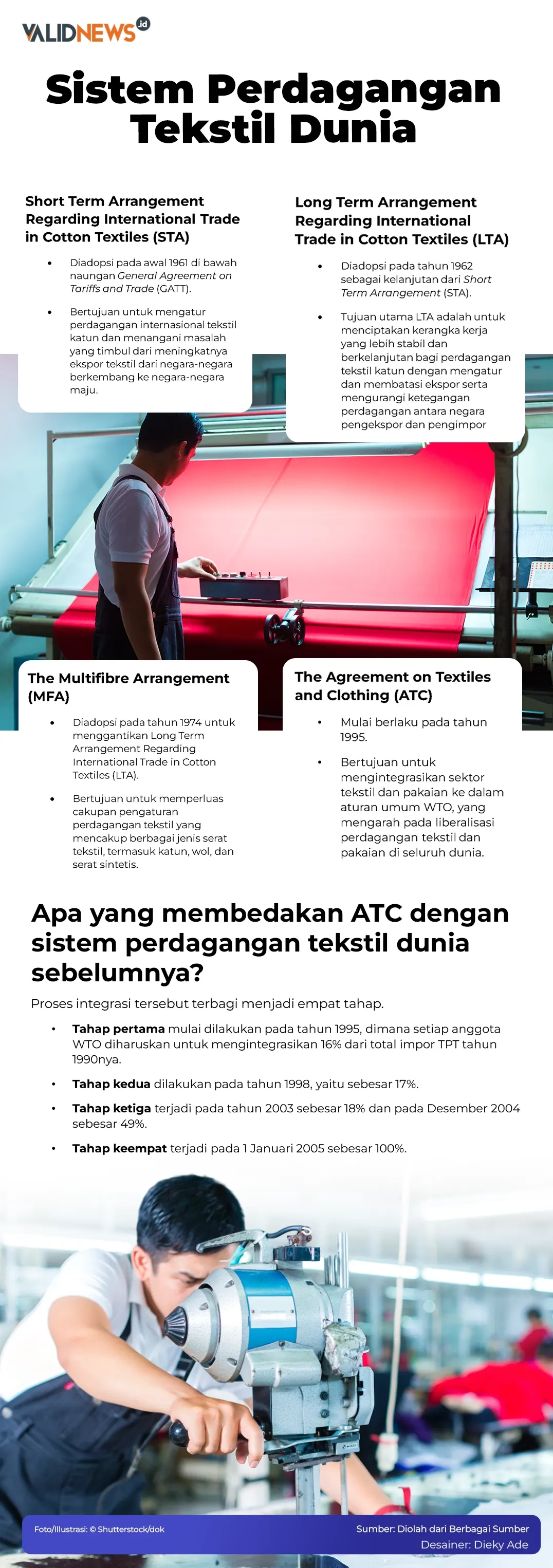

Terkait dengan kebijakan ekspor TPT, satu faktor yang paling menentukan adalah keberadaan sistem perdagangan tekstil dunia. Sistem perdagangan tekstil itu sebenarnya sudah dimulai semenjak tahun 1961.

Sistem tersebut terus mengalami dinamika perubahan sesuai dengan sistem perdagangan global yang juga mengalami perubahan dan perkembangan. Dimulai dengan adanya Short Term Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textiles (STA), yaitu sebuah sistem yang dihasilkan dari konferensi internasional antara negara pengekspor dan pengimpor tekstil. STA tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan Long Term Arrangement Regarding International Trade in Cotton Textiles (LTA) pada tahun 1962.

Kesepakatan ini pada dasarnya merupakan upaya yang digunakan oleh negara-negara pengimpor utama produk tekstil untuk mendapatkan kesempatan dalam merestrukturisasi industri tekstil dalam negerinya, serta pemberian wewenang kepada negara-negara tersebut untuk membatasi ekspor tekstil dari beberapa negara tertentu yang melakukan disrupsi pasar.

Setelah berakhirnya LTA pada Desember 1973, pada tahun 1974 mulai diperkenalkan The Multifibre Arrangement (MFA). Sama dengan LTA sebelumnya, MFA pada dasarnya juga merupakan instrumen yang digunakan untuk mengendalikan perdagangan internasional tekstil dan pakaian jadi, termasuk di dalamnya persoalan disrupsi pasar. MFA kemudian diperluas dengan mencakup berbagai produk-produk katun termasuk pula wool dan berbagai produk yang merupakan serat buatan atau Man-Made-Fibre (MMF).

Selama periode MFA (1974-1994) tersebut, perdagangan internasional tekstil ditandai dengan pembentukan berbagai kesepakatan bilateral maupun unilateral yang turut menentukan berbagai pembatasan jumlah impor (quantitative restrictions) oleh negara-negara importir terutama kepada negara-negara berkembang yang merupakan pengekspor tekstil.

MFA juga mengatur persoalan kuota sebagai usaha untuk mencegah terjadinya disrupsi pasar. MFA sendiri telah mengalami perpanjangan selama lima kali dan berakhir pada 31 Desember 1994, yaitu ketika The Agreement on Textiles and Clothing (ATC) mulai diperkenalkan (Visi Teliti Saksama, 2024).

ATC yang mulai berlaku pada 1 Januari 1995 merupakan hasil negosiasi yang cukup panjang selama tujuh tahun. ATC ini juga merupakan salah satu hasil akhir penting dari Putaran Uruguay. Melalui ATC, maka tekstil dan produk tekstil (TPT) secara penuh akan menjadi bagian yang terintegrasi dari WTO. Dengan demikian sesuai dengan kesepakatan WTO lainnya, maka sistem kuota juga akan berakhir pada 1 Januari 2005.

Melalui ATC ini pula berbagai hambatan lainnya di dalam perdagangan tekstil, termasuk tarif akan direduksi dan kemudian dihapuskan sama sekali. Oleh karenanya ATC ini sering disebut sebagai instrumen atau periode transisi menuju GATT/WTO dalam perdagangan tekstil dan pakaian.

Proses integrasi tersebut terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama mulai dilakukan pada tahun 1995, dimana setiap anggota WTO diharuskan untuk mengintegrasikan 16% dari total impor TPT tahun 1990. Tahap kedua dilakukan pada tahun 1998, yaitu sebesar 17%. Selanjutnya pada tahun 2003 sebesar 18%, dan pada Desember 2004 sebesar 49%.

Siapa pengekspor TPT dunia tentu dicatat oleh UN Comtrade. Di data itu, Cina dan Uni Eropa (di luar UK) merupakan negara-negara dengan nilai ekspor TPT terbesar di dunia hingga 2023. Nilai ekspor TPT Uni Eropa ke dunia tahun 2023 mencapai US$209,02 miliar. Nilai ekspor ini mencapai 30% dari total nilai ekspor TPT dunia.

Sementara itu, nilai ekspor Cina di tahun yang sama mencapai US$290,6 miliar. Nilai tersebut adalah 42,2% dari total nilai ekspor TPT dunia.

Meski merupakan eksportir terbesar dari produk-produk TPT selama 2012-2023, namun jika dilihat daya saingnya, produk-produk TPT Cina dan Uni Eropa (UE) tidak menunjukkan tingkat daya saing yang cukup tinggi. Bahkan untuk Uni Eropa.

Berdasarkan hasil perhitungan RCA yang dilakukan oleh Visi Teliti Saksama menunjukkan, TPT Uni Eropa memiliki nilai RCA yang kurang dari 1 alias tidak memiliki daya saing di pasar dunia. Jadi, berangkat dari hasil ini menunjukkan bahwa, walau nilai ekspor TPT Uni Eropa besar, namun sesungguhnya produk TPT adalah bukan komoditas atau produk unggulan UE.

Meski demikian, besaran nilai ekspor TPT UE tersebut dapat diartikan bahwa produk-produk TPT UE lebih mengutamakan kualitas. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari biaya produksi yang cukup tinggi.

Relatif tingginya biaya tenaga kerja atau penggunaan teknologi terbaru mungkin merupakan variabel yang menarik untuk dilihat lebih lanjut untuk memahami produk-produk TPT UE.

Sementara untuk produk-produk TPT Cina, hasil perhitungan nilai RCA rata-rata hanya 2,6 sepanjang periode tersebut. Dari nilai ini, dapat dikatakan bahwa produk-produk TPT dari Cina meski berdaya saing di pasar dunia, tetapi komoditas TPT dari negara tirai bambu tersebut relatif masih dapat disaingi oleh negara-negara lain. Tentunya selama negara-negara pesaing tersebut mampu membangun iklim usaha TPT yang efektif dan efisien.

Dari sisi impor data UN Comtrade mencatat bahwa Uni Eropa adalah importir terbesar produk-produk TPT. Nilai impor TPT Uni Eropa di tahun 2023 mencapai US$247,4 miliar atau 41,1% dari total nilai impor TPT dunia. Sedangkan, negara dengan impor TPT terbesar kedua di tahun 2023 adalah Amerika Serikat. Nilai impor TPT negara tersebut di tahun 2023 sebesar US$114,44 miliar atau 19% dari nilai impor TPT dunia.

Ekspor Impor TPT Indonesia

Mencermati perdagangan internasional produk-produk TPT, Indonesia, sudah sejak lama kebijakan untuk mendukung ekspor produk-produk ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perjalanannya, ekspor tekstil Indonesia, juga menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Bahkan semenjak dihapuskannya kuota dalam kerangka Multi Fiber Arrangement (MFA) membuat persaingan dalam pasar TPT dunia semakin ketat.

Seperti telah diketahui, masuknya Indonesia dalam sistem perdagangan tekstil ketika itu, memberikan dampak pada berbagai kebijakan ekspor tekstil Indonesia.

Pada 1978, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru mengenai Sertifikat Ekspor (SE). Skema ini pada intinya merupakan sistem pengembalian bea masuk untuk input yang digunakan untuk ekspor, tetapi dalam perhitungannya harus dikembalikan lebih dari bea masuk.

Langkah kebijakan yang diambil pemerintah tersebut nampaknya memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekspor manufaktur, terutama tekstil.

Dalam perjalanannya, kebijakan ekspor TPT Indonesia ini berjalan dengan sangat dinamis. Berbagai persoalan pembagian kuota ekspor, berbagai usaha peningkatan ekspor melalui berbagai deregulasi dan debirokratisasi tersebut, ternyata tetap tidak bisa mengurangi ekonomi biaya tinggi yang terjadi secara efektif. Bahkan hal tersebut juga terjadi di kawasan berikat.

Salah satu kasus menarik dalam melihat kebijakan ekspor TPT Indonesia adalah yang terkait dengan jumlah kuota ini ialah ketika Amerika Serikat mengaitkan pemberian kuota ekspor tekstil dengan jumlah impor film.

Persoalan tersebut pada awalnya muncul dari keluhan yang disampaikan oleh American Motion Picture Export Association (AMPEA) kepada United States Trade Representative (USTR), tentang adanya kebijakan mengenai film di Indonesia yang mengganggu ekspor film dan video tape AS ke Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang perdagangan AS, apabila ada eksportir yang mengeluh mengenai kebijakan negara lain yang dapat menghalangi ekspor produk-produk AS, maka pemerintah AS melalui USTR tersebut diharuskan mengadakan perundingan dengan negara tersebut. Pihak USTR juga berhak melakukan tindakan retalisasi (tindakan balasan) jika dianggap perlu.

Sebagai akibatnya negosiasi dalam rangka permintaan penambahan kuota pada tanggal 14-17 April 1992 di Washington menjadi terhambat. Namun setelah pemerintah memberikan kelonggaran dengan menambah jumlah importir film dan video tape hingga masing-masing berjumlah delapan. Sebagai imbalan, Indonesia berhak mendapatkan kenaikan jumlah kuota ekspor tekstil sebesar 35% (Kompas, 1992).

Tetapi, dari data UN Comtrade, jelas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 nilai ekspor Indonesia hanya sebesar 1,9% dari total nilai ekspor dunia. Tahun 2022 persentase tersebut naik menjadi 2,1% atau senilai US$38,3 miliar. Bahkan lebih lanjut Berdasarkan siaran pers Kemenko Perekonomian pada tahun 2022, kinerja neraca perdagangan TPT mengalami surplus sebesar US$3.71 miliar atau meningkat sebesar 3,34% dibandingkan periode sebelumnya.

Sama halnya dengan alas kaki, yang mengalami surplus sebesar US$1.03 miliar. Atau, meningkat sebesar 41% dibandingkan periode sebelumnya. Amerika Serikat dan Eropa masih menjadi negara tujuan utama ekspor kedua industri ini (Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).

Dalam soal daya saing produk-produk TPT (HS 50-63), hasil studi perhitungan RCA yang dilakukan oleh Visi Teliti Saksama menunjukkan bahwa atas kelompok produk-produk tersebut, Indonesia masih memiliki daya saing yang cukup konsisten selama periode 2012-2022.

Jika dibandingkan dengan nilai RCA Cina, maka nilainya tidak terlalu timpang. Sehingga secara umum dapat dikatakan tingkat daya saing TPT Indonesia masih dapat bersaing dengan produk dari negara yang merupakan eksportir TPT terbesar di dunia.

Sedangkan dari sisi impor dalam perkembangannya, selama periode 2012-2022 data UN Comtrade menunjukkan bahwa nilai impor produk TPT (HS 50-63) Indonesia relatif stabil. Kecuali ketika mulai terjadinya pandemi di tahun 2020. Kala itu, nilai impor TPT Indonesia sempat mengalami penurunan. Namun pada tahun 2021, impor produk-produk TPT dari dunia mulai kembali meningkat. Hingga pada tahun 2022, nilai impor TPT Indonesia dari dunia telah mencapai US$10,12 miliar. Nilai impor tersebut naik 7,4% dibandingkan tahun 2021.

Sebagaimana digambarkan sebelumnya, beberapa negara terutama Cina, kemudian tumbuh dan berkembang sebagai salah satu produsen TPT terbesar di dunia. Produk TPT Cina, Vietnam serta beberapa negara lain yang dinilai memiliki kualitas relatif lebih baik dibanding produk TPT Indonesia, kemudian banyak masuk ke pasar domestik dengan harga yang murah. Harga TPT impor yang lebih murah ini membuat masyarakat lebih memilih produk TPT impor.

Kini, persoalan impor TPT menjadi polemik kembali. Adalah kebijakan Pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang memicu keresahan para pengusaha tekstil. Melalui aturan tersebut, maka menghapus pertimbangan teknis (Pertek) impor pakaian jadi. Hal inilah yang dianggap oleh para pengusaha TPT dalam negeri akan mengancam keberadaan industri TPT dalam negeri.

Dilihat dari perspektif perdagangan internasional, sesungguhnya secara umum sebenarnya kebijakan tersebut tidak perlu menjadi bahan kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Selain dari adanya rencana penerapan bea masuk anti dumping oleh pemerintah, kemampuan daya saing produk-produk TPT Indonesia di pasar global sebenarnya merupakan modal tersendiri dalam menjaga dan meningkatkan industri TPT nasional.

Sebagai sebuah industri yang menghasilkan kebutuhan dasar manusia, para produsen TPT nasional seharusnya tidak terjebak pada pola bussiness as usual sebuah industri. Bagaimanapun juga inovasi dan pengembangan kualitas produk melalui penelitian dan pengembangan serta dengan memperhatikan perubahan selera serta isu keberlanjutan, dapat menjadikan produk-produk TPT Indonesia akan terus ada.

Hilirisasi versus TPT

Pada saat yang bersamaan, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam membangun serta menjaga keberadaan industri nasional dan mendorong ekspor adalah program hiliririsasi. Secara umum program ini dilakukan sebagai untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor produk-produk mentah yang selama ini masih banyak dilakukan. Tidak hanya pada sektor pertambangan, tetapi juga beberapa sektor lain yang dianggap selama ini masih banyak melakukan ekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.

Sementara berbagai produk turunannya dianggap sebagai produk-produk yang potensial di pasar global. Sektor tersebut diantaranya ialah perkebunan, kehutanan serta kelautan dan perikanan.

Pada dasarnya, hilirisasi sebagai bagian dari industrialisasi Indonesia merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan transformasi struktural.

Namun hal tersebut seharusnya tidak menjadikan kebijakan ekonomi dan industri pemerintah menjadi seakan mengabaikan industri-industri yang telah ada selama ini. Terlebih jika industri tersebut menghasilkan produk-produk kebutuhan dasar manusia.

Sebagaimana industri-industri yang kini tengah didorong untuk hilirisasi, kebutuhan untuk pemenuhan bahan baku adalah faktor utama yang perlu diperhatikan.

Pemenuhan bahan baku yang bersumber dari dalam negeri inilah yang selalu digaungkan oleh program hilirisasi. Kembali kepada industri tekstil, pemenuhan bahan baku untuk industri tekstil yang berasal dari dalam negeri dengan harga yang ekonomis tentunya juga sangat diharapkan oleh sektor industri ini. Salah satunya adalah serat kapuk yang memiliki potensi untuk bahan baku industri tenun.

Pada masa lalu, penggunaan kapuk lebih banyak dimanfaatkan oleh industri furnitur untuk mengisi produk-produknya. Dalam perjalanannya, keberadaan kapuk kemudian lebih banyak digantikan oleh busa. Namun keberadaan kapuk atau kapuk randu (Ceiba pentandra) yang sebenarnya dihasilkan dari pohon tropis yang tergolong ordo Malvales dan famili Malvaceae ini, sebenarnya dapat dikembangkan sebagai bahan tekstil pada produk fashion terlebih jika dikembangkan dengan memperhatikan budaya lokal dan juga alternatif bahan eco-fashion (Rumeksa, 2012).

Tanaman kapuk randu sendiri sebenarnya juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu bahan baku tanaman obat herbal dan bahan biodiesel. Minyak biji kapuk mengandung asam lemak tidak jenuh sekitar 71,95%, lebih tinggi dibandingkan dengan minyak kelapa.

Hal ini menyebabkan minyak biji kapuk mudah tengik sehingga kurang baik untuk dikembangkan sebagai minyak makanan. Namun minyak kapuk berpotensi untuk dijadikan substitusi methil ester (Wijayanti & Hendrawati, 2015).

Dengan demikian, tanaman kapuk yang selama ini diabaikan karena dianggap memiliki nilai ekonomis yang rendah, memiliki potensi untuk kembali dibudidayakan secara lebih luas.

Mungkin pada tahapan awal pengembangan kembali tanaman kapuk sebagai bahan baku industri tekstil memang belum dapat dilihat sebagai bagian dari rantai pasok industri tekstil yang massal.

Tetapi, jika berkaca pada kasus Uni Eropa, produk-produk TPT yang dihasilkan dan diekspor mungkin tidaklah semasif apa yang dilakukan oleh Cina. Namun dari sisi nilainya tergolong besar.

Nah, apabila industri tekstil Indonesia juga ingin menjadi bagian dari program hilirisasi, pengembangan serat kapuk ini dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dikembangkan. Terlebih jika produk-produk yang dihasilkan dapat memperoleh sertifikasi yang terkait dengan produk ramah lingkungan, hal tersebut tentunya memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan di kemudian hari. Semoga.

Referensi:

- Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023, Maret 22). SIARAN PERS HM.4.6/113/SET.M.EKON.3/03/2023. Jakarta, DKI, Indonesia.

- Rumeksa, P. N. (2012). Eksplorasi Serat Kapuk (Ceiba Petandra) Dengan Teknik Tenun ATBM dan Kempa. Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa dan Desain.

- Visi Teliti Saksama. (2024). Kajian Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia. Jakarta: Visi Teliti Saksama.

- Wijayanti, S. N., & Hendrawati, T. Y. (2015). Pemanfaatan Minyak Biji Kapuk Menjadi Methil Esther Dengan Proses Esterifikasi Transesterifikasi. Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.