OPINI

04 Juni 2024

17:45 WIB

Menyisir Potensi Produk Hilir Kelapa Yang Masih Terabaikan

Tanaman kelapa sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu jenis tanaman dengan berbagai manfaat. Namun, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal dengan beragam produk turunan bernilai tinggi

Penulis: Nugroho Pratomo

Foto Kelapa Kopra. Sumber: Shutterstock/ShivShankar Patidar

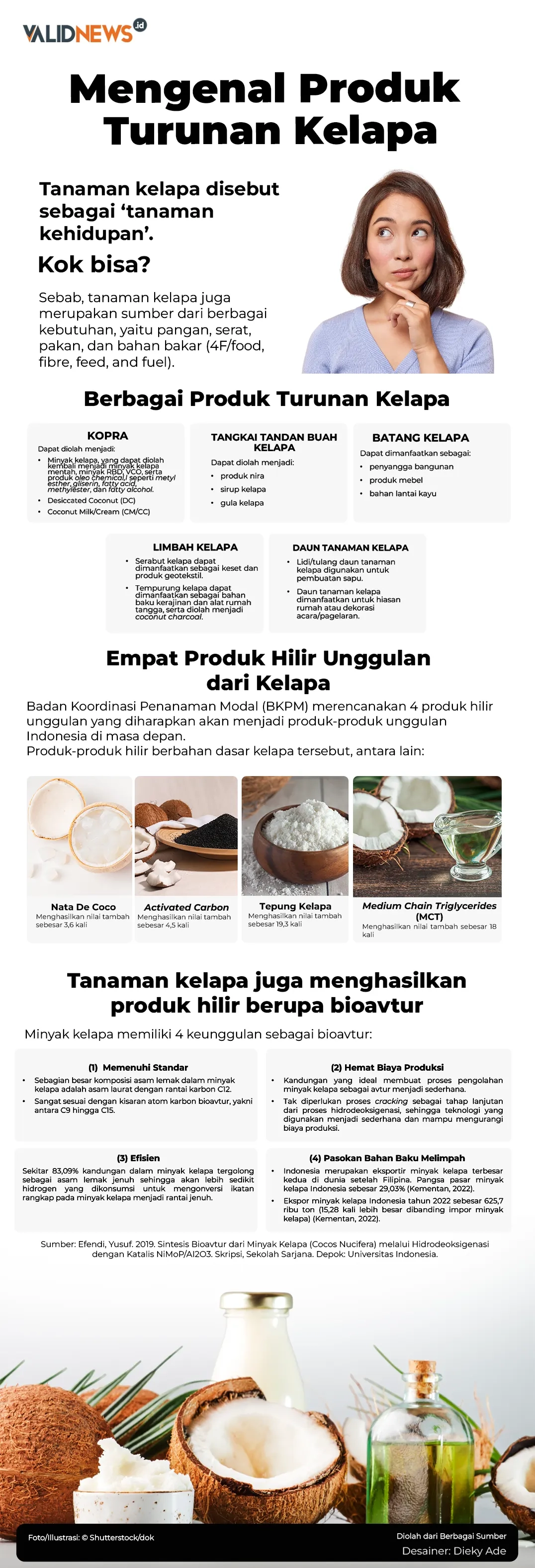

Tanaman kelapa atau yang dalam bahasa latin disebut dengan nama Cocos nicufera Linn telah lama dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia, sebagai salah satu jenis tanaman dengan berbagai manfaat. Kelapa juga merupakan sumber dari berbagai kebutuhan, seperti pangan, serat, pakan dan bahan bakar (4F/food, fibre, feed, fuel). Karenanya, tanaman kelapa juga sering disebut sebagai tanaman kehidupan.

Dalam perjalanan sejarah pemanfaatan kelapa, sebelum 1940-an minyak kelapa sebagai salah satu produk turunannya merupakan salah satu sumber bahan minyak sayur utama di dunia. Pada 1928, minyak kelapa memasok 17, 6% dari kebutuhan minyak nabati dunia. Persentase ini di bawah minyak kapas (cottonseed oil) (Simpala & Kusuma, 2017).

Dalam perkembangannya, minyak kelapa kemudian harus menghadapi persaingan dagang dengan berbagai jenis minyak lainnya, terutama minyak kedelai. Pada 1960-an, kemudian mulai berkembang kampanye negatif atas komoditas kelapa dan minyak kelapa.

Minyak kelapa yang sebelumnya banyak digunakan oleh berbagai industri sebagai bahan baku utama, kemudian disebut-sebut sebagai penyebab penyakit jantung koroner. Sebagai akibatnya, harga kelapa dan minyak kelapa mengalami penurunan yang drastis. Di tingkat produsen kondisi tersebut menyebabkan banyak petani kemudian menelantarkan perkebunan dan tanaman kelapanya (Simpala & Kusuma, 2017).

Untungnya, selain minyak kelapa, di Indonesia, sudah lama dikenal pemanfaatan limbah dari kelapa. Pemanfaatan limbah berbahan dasar kelapa antara lain ialah untuk serabut, tempurung, lidi dan daun kelapa, kemudian diolah menjadi berbagai bentuk kerajinan tangan dan alat rumah tangga.

Serabut kelapa umumnya digunakan sebagai bahan keset. Tempurung kelapa digunakan untuk bahan baku berbagai kerajinan dan alat rumah tangga lainnya. Lidi yang berasal dari tulang daun kelapa, banyak digunakan untuk pembuatan sapu. Sedangkan daun kelapa banyak dimanfaatkan untuk keperluan hiasan rumah (Pratiwi & Sutara, 2013).

Hulu kelapa

Sebagai salah satu produk perkebunan, tanaman kelapa pada dasarnya merupakan jenis tanaman yang relatif mudah untuk dibudidayakan petani. Karenanya, nilai sosial dari tanaman tersebut juga cukup tinggi. Sayangnya, perkembangan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan ekspor Indonesia, harus diakui memberikan dampak negatif terhadap perkembangan kelapa di Indonesia.

Meski pada dasarnya, produk kelapa juga memiliki banyak produk turunan sebagaimana kelapa sawit selama ini, namun ketertarikan petani untuk membudidayakan kelapa jauh lebih kecil dibandingkan kelapa sawit. Hal yang sama juga terjadi di level perusahaan.

Jumlah perusahaan perkebunan kelapa jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan perusahaan perkebunan di bidang kelapa sawit. Hal ini pada akhirnya juga berdampak pada perkembangan sektor kelapa di Indonesia.

Secara teknis, meski relatif mudah dalam pembudidayaan kelapa, namun pada dasarnya tanaman kelapa juga memiliki sejumlah persyaratan alamiah yang harus dipenuhi, khususnya jika menjadi tanaman budidaya. Secara umum pertumbuhan dan produksi kelapa dipengaruhi oleh faktor iklim dan lahan/tanah. Berdasarkan persyaratan iklim untuk tanaman kelapa, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Beberapa kriteria tersebut antara lain adalah air yang diindikasikan oleh pola curah hujan tahunan dan bulanan. Kemudian, tinggi tempat (elevasi) yang mencerminkan perbedaan suhu udara (Astuti, et al., 2014).

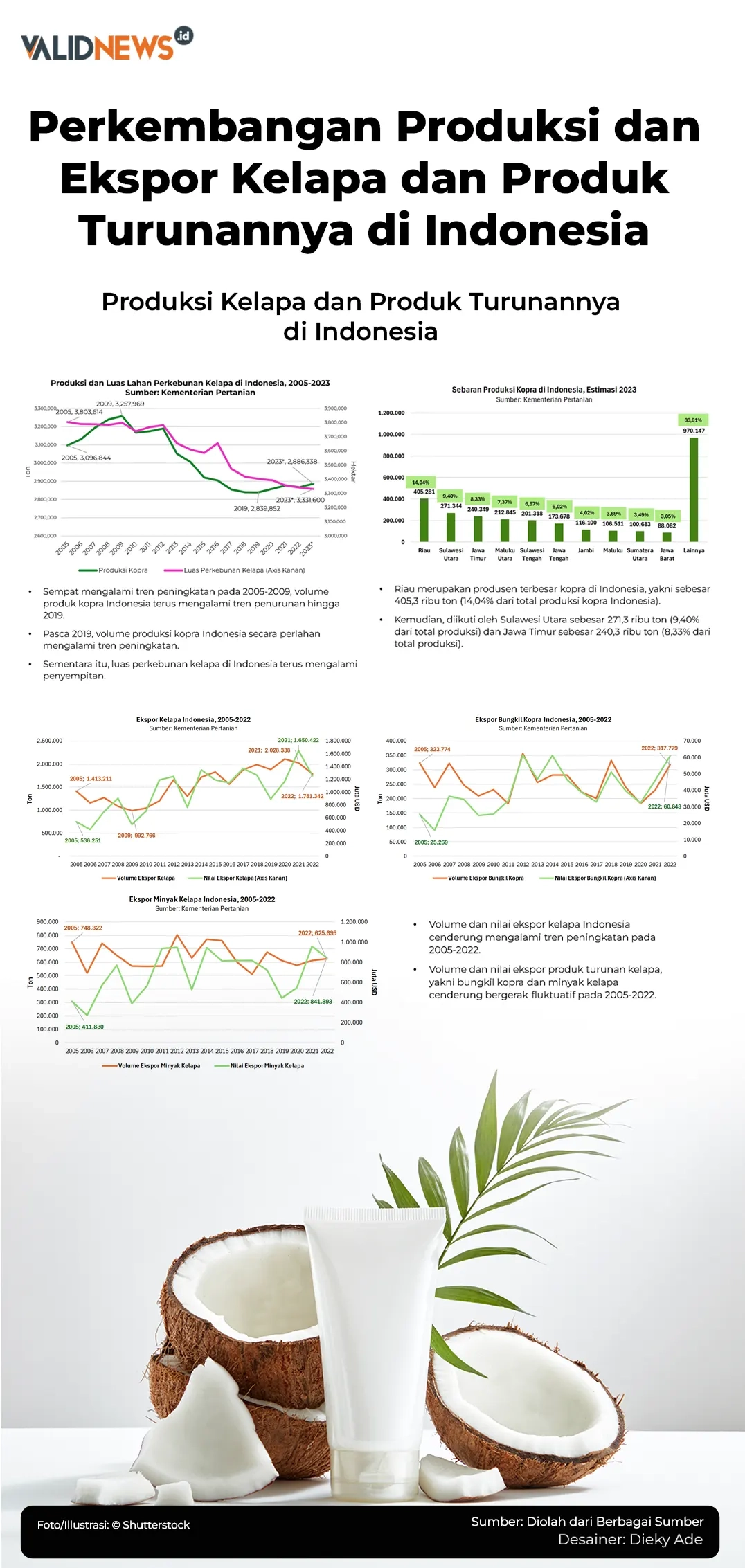

Berdasarkan data kementerian pertanian, diestimasikan, produk kelapa terutama dalam bentuk kopra pada 2023 mencapai 2,88 juta ton. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 2,87 juta ton. Pada 2023, diestimasikan luas perkebunan kelapa Indonesia mencapai 3,32 juta hektare.

Jika dilihat berdasarkan provinsinya, Riau masih merupakan produsen terbesar kelapa (kopra) yaitu sebesar 405 ribu ton atau 14% dari total produksi nasional. Diikuti oleh Sulawesi Utara dengan jumlah produksi mencapai 271,3 ribu atau 9,4% dan Jawa Timur sebesar 240,35 ribu butir atau 8,3% dari produksi nasional.

Tak heran jika kelapa selama ini juga menjadi salah satu komoditas ekspor nasional Indonesia. Tahun 2021 tercatat volume ekspor kelapa Indonesia mencapai 2 juta ton dengan nilai ekspor kelapa mencapai US$1,6 miliar. Jumlahnya secara volume turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 2,1 juta ton. Namun, secara nilai justru meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah nilai ekspor hanya sebesar US$1,2 miliar (Tim Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, 2022).

Ekspor lainnya juga dilakukan dalam bentuk bungkil kopra. Volume ekspor bungkil kopra di tahun 2021 tercatat mencapai 229,6 ribu ton. Jumlah ini meningkat 25,6% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 182,8 ribu ton. Nilai ekspor bungkil kelapa pada 2021 tercatat sebesar US$46 juta, naik 42% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar US$32,4 juta (Tim Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, 2022).

Hilirisasi Kelapa

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, tanaman kelapa memang telah lama dimanfaatkan oleh manusia. Berbagai produk telah dihasilkan oleh manusia dari tanaman kelapa, di antaranya ialah sapu, keset, matras, bantalan pengisi kasur atau jok mobil, tali, dan geotekstil. Produk geotekstil adalah anyaman dari benang serat kelapa yang berbentuk kain. Kain ini memiliki rongga atau pori-pori yang cukup besar. Karenanya, produk ini umumnya digunakan untuk penutup lahan sebagai penahan erosi.

Selain itu, kopra menjadi bahan baku yang dapat menghasilkan berbagai produk. Beberapa produk yang dihasilkan adalah minyak kelapa yang kemudian diolah menjadi berbagai macam jenis produk. Mulai dari minyak kelapa mentah, minyak RBD hingga VCO.

Sementara itu, dari berbagai bagian kelapa lainnya dapat diperoleh sejumlah produk. Tangkai tandan buah kelapa memiliki beberapa produk turunan, yaitu nira, sirop kelapa dan gula kelapa. Daun kelapa secara langsung banyak digunakan untuk hiasan rumah atau berbagai keperluan upacara adat. Batang pohon kelapa pada umumnya banyak dimanfaatkan sebagai penyangga bangunan dan berbagai produk mebel. Batang kelapa juga banyak diolah sebagai bahan lantai kayu (parket).

Namun dalam perkembangannnya, sebenarnya berbagai produk turunan dari kelapa tidak terbatas pada produk-produk tradisional tersebut. Sebagai salah satu produk turunan kelapa, minyak kelapa juga mulai banyak dikembangkan sebagai bagian dari produk oleo chemical.

Beberapa produk oleo chemical berbahan baku minyak kelapa, yaitu metyl esther, gliserin, fatty acid, methylester, dan fatty alcohol. Berbagai produk oleo chemical tersebut memiliki tingkat harga yang cukup tinggi di bursa komoditas internasional.

Mencermati industri produk turunan kelapa tersebut, maka jelas, kelapa menghasilkan variasi produk turunan yang sangat beragam. Sebagai contoh, beberapa produk turunan dari kelapa di bidang agrobisnis, yaitu Virgin Coconut Oil (VCO), Oleochemical (OC), Desicated Coconut (DC), Coconut Milk/Cream (CM/CC), Coconut Charcoal, Activated Carbon (AC), Brown Sugar (BS), Coconut Fiber (CF), dan Cocon Wood (CW) (ILO; PCdP2 UNDP, 2013).

Dalam kerangka hilirisasi ini, pemerintah telah menargetkan sejumlah investasi di sektor hilir atas produk-produk yang berbahan baku utama kelapa. BKPM (2022), merencanakan setidaknya terdapat 4 produk hilir unggulan yang diharapkan akan menjadi produk-produk unggulan Indonesia di masa depan.

Produk-produk hilir berbahan dasar kelapa tersebut adalah nata de coco, karbon aktif (activated carbon), tepung kelapa dan medium chain triglycerides (MCT). Untuk produk-produk tersebut, BKPM mengharapkan Indonesia akan menjadi market leader di tahun 2045 (Kementerian Investasi BKPM, 2022) .

Terkait produk-produk hilir turunan dari kelapa ini, sebenarnya Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan pengembangan industri kelapa semenjak tahun 2010. Dalam kebijakan ini ditetapkan beberapa hal terkait industri pengolahan kelapa. Visi dan Arah Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa adalah, untuk mewujudkan industri minyak kelapa yang berdaya saing.

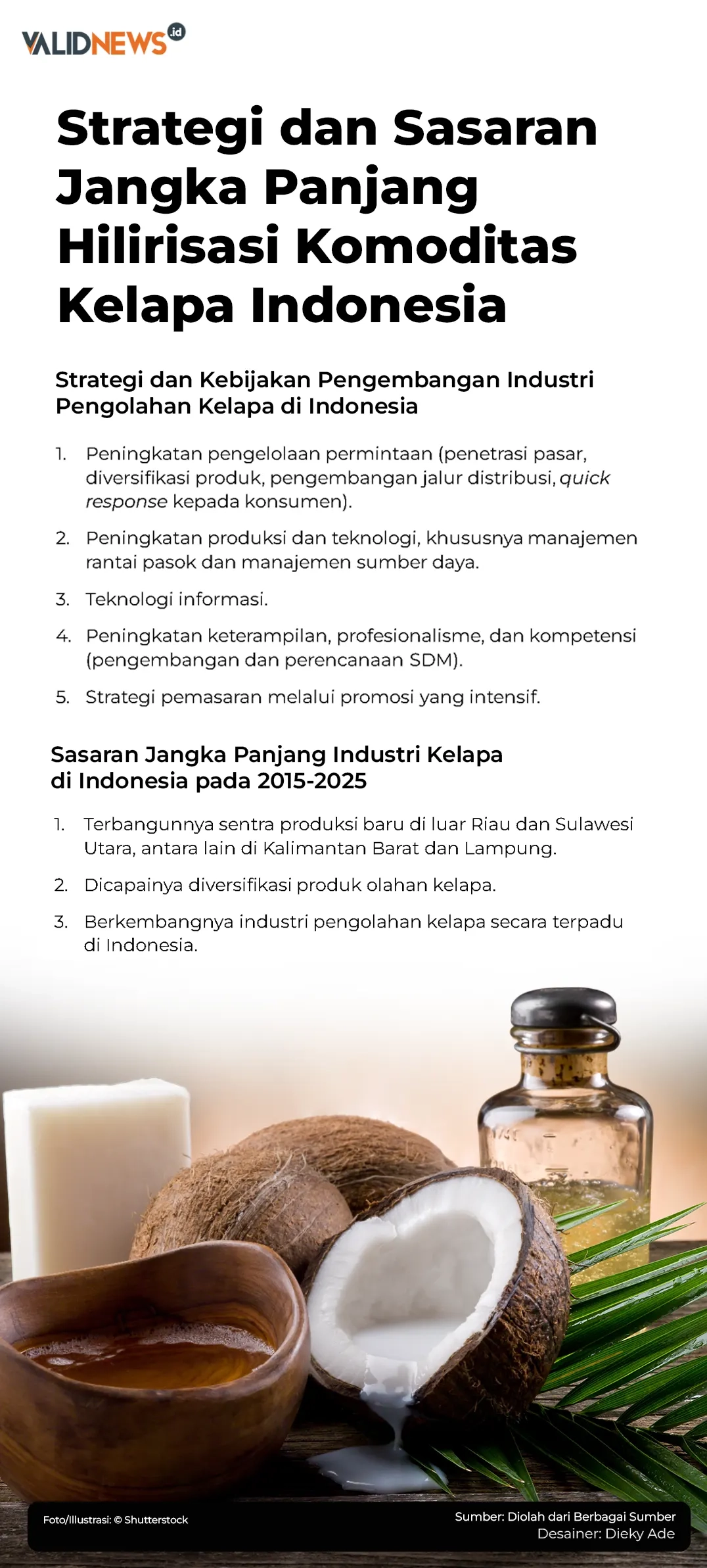

Sebagai strategi dan kebijakan pengembangan industri pengolahan kelapa ditetapkan:

- Peningkatan pengelolaan permintaan (penetrasi pasar, diversifikasi produk, pengembangan jalur distribusi, quick response kepada konsumen).

- Peningkatan produksi dan teknologi khususnya manajemen rantai pasok dan manajemen sumber daya.

- Teknologi informasi.

- Peningkatan keterampilan, profesionalisme dan kompetensi (pengembangan dan perencanaan SDM).

- Strategi pemasaran melalui promosi yang intensif.

Sasaran jangka panjang (2015—2025) industri kelapa adalah:

- Terbangunnya sentra produksi baru di luar Riau dan Sulawesi Utara, yaitu antara lain di Kalimantan Barat dan Lampung.

- Dicapainya diversifikasi produk olahan kelapa.

- Berkembangnya industri pengolahan kelapa secara terpadu di Indonesia.

Sebagai program/rencana aksi jangka panjang (2015—2025), komoditas kelapa diarahkan pada pengembangan produk-produk coco chemical serta berkembangnya industri hilir/turunan dari produk coco chemical (Direktorat Jenderal Industri Agro, 2010) .

Mengacu pada sasaran jangka panjang tersebut, berdasarkan potensi nilai tambah produk menunjukkan, produk turunan kelapa yang memiliki nilai tambah terbesar adalah tepung kelapa. Nilai tambah yang dihasilkan dari produk ini mencapai 19,3 kali dibandingkan buah kelapa atau kopra. Produk lain yang memiliki potensi nilai tambah besar adalah medium chain trigliceride (MCT) dengan nilai tambah yang dihasilkan mencapai 18 kali dibandingkan buah kelapa (BKPM, 2022).

Secara teknis Medium Chain-Triglyceride (MCT) adalah lemak dengan tiga rantai asam lemak jenuh yang masing-masing mengandung 6 sampai 10 atom karbon8. MCT berasal dari ekstraksi fraksi kering endosperma Cocos nucifera L atau endosperma kering Elaeis guineensis Jacq.

MCT memiliki ukuran molekul yang kecil dengan bentuk cair pada suhu ruang dan titik cair yang rendah, serta memiliki kandungan energi yang lebih rendah (8,4 kkal/g) dibandingkan dengan LCT (Long Chain Triglyceride) yang memiliki kandungan energi 9,2 kkal/g. Hal tersebut menyebabkan MCT mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, serta dapat menjadi sumber energi dan tidak disimpan sebagai lemak (Mukarromah, Amandha, & Cempaka, 2023).

MCT sendiri oleh beberapak kalangan, dikelompokkan sebagai salah satu jenis superfood. Hal ini disebabkan beberapa manfaat dari produk ini bagi kesehatan. Di antaranya ialah untuk orang-orang yang sedang melakukan diet, untuk kesehatan jantung, pencernaan dan bahkan otak. Karenanya pula, produk ini dinilai sebagai salah satu produk yang memiliki potensi pasar yang cukup besar di tengah semakin meningkatnya kesadaran kesehatan pasca pandemi global.

Protensi produk hilirisasi kelapa lainnnya yang cukup besar adalah biodiesel dan bioavtur. Selama ini, pengembangan kedua produk biofuel tersebut masih lebih banyak berasal dari CPO (kelapa sawit). Namun sebenarnya secara teknis, penggunaan CPO untuk pengembangan biofuel sudah lebih banyak ditujukan untuk biodiesel. Bahkan pemerintah selama ini telah lama mendorong produksi besar B100. Hal ini tentunya akan semakin menyedot penggunaan CPO dalam industri biofuel.

Sebagai informasi, biodiesel dari minyak kelapa memiliki perbedaan dengan biodiesel dari minyak nabati lain ataupun hewan. Hal ini karena minyak kelapa mengandung asam lemak rantai medium (C8-C14) yang tinggi, sehingga memberikan kinerja yang lebih baik jika digunakan sebagai bahan bakar diesel (Hengky, 2006).

Adapun untuk bioavtur berbahan baku dari kelapa, secara teknis memiliki keunggulan yaitu komposisi asam lemak yang terdapat dari kelapa, merupakan asam laurat dengan rantai karbon C12. Dengan demikian, rantai karbon sangat sesuai dengan rantai karbon yang terdapat dalam bioavtur yaitu C9 hingga C15. Lebih lanjut, dalam pengolahan minyak kelapa menjadi bioavtur hanya membutuhkan 1 kali proses, yaitu reaksi hidrodeoksigenasin tanpa harus melalui proses perengkahan rantai karbon. Hal ini dikarenakan panjang rantai karbon minyak kelapa sesuai dengan rantai karbon bioavtur (Efendi, 2019).

Mencermati ekspor beberapa produk turunan dari kelapa, salah satunya adalah minyak kelapa. Volume ekspor minyak kelapa pada 2021, tercatat sebesar 611 ribu ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang baru sebesar 577 ribu ton. Sedangkan, nilai ekspor untuk minyak kelapa di tahun 2021 mencapai US$959 juta atau naik 76% dibandingkan tahun 2020 yang senilai US$545 juta (Tim Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, 2022).

Berdasarkan data terakhir yang dipublikasikan oleh UN Comtrade, tercatat nilai ekspor untuk minyak kelapa tanpa campuran bahan kimia (HS 151311) tahun 2022 ke seluruh dunia mencapai US$ 512,2 juta dan nilai impornya sebesar US$96,6 juta. Sedangkan, nilai ekspor untuk produk minyak kelapa bukan mentah baik dengan atau tanpa penyulingan tanpa campuran bahan kimia (HS151319) tahun 2022 mencapai US$606,2 juta. Sementara itu, nilai impornya mencapai US$6,3 juta (UN Comtrade, 2024).

Sementara itu, untuk produk seperti MCT yang dikelompokkan pada minyak sayur dan produk turunannya (HS 151620). Data UN Comtrade mencatat, nilai ekspor Indonesia produk ini pada tahun 2022 mencapai US$1,4 miliar dan impornya sebesar US$35,4 juta. Nilai ekspor tersebut naik 69,3% dibandingkan tahun 2021. Sementara kenaikan nilai impornya dibanding tahun 2021 sebesar 25,5% (UN Comtrade, 2024)

Ekspor produk hilir lainnya dari kelapa adalah karbon aktif (HS380210). Tercatat nilainya pada 2022 mencapai US$42,6 juta atau naik 17% dibandingkan tahun 2021. Sementara, nilai impornya mencapai US$36,7 juta atau naik 22,2% dibandingkan tahun 2021.

Jika dilihat dari sisi daya saing, hasil perhitungan RCA yang dilakukan oleh Visi Teliti Saksama menunjukkan, hingga tahun 2022, produk-produk turunan dari kelapa tersebut, secara konsisten memiliki tingkat daya saing di pasar dunia selama lebih dari 5 tahun terakhir. Konsistensi ini sebenarnya memperkuat posisi, kelapa sesungguhnya memiliki potensi yang cukup sangat besar sebagaimana kelapa sawit, tanaman yang masih satu keluarga palma.

Tantangan Hilirisasi Kelapa

Mencermati lebih lanjut program hilirisasi produk-produk berbahan baku kelapa ini, sejumlah kendala dan permasalahan serta kelemahan pada dasarnya menjadi hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Terutama jika Indonesia memang serius mengembangkan sejumlah produk tersebut.

Di sisi hulu, masih banyak perkebunan Kelapa rakyat yang tersebar dan tradisional sehingga sulit untuk pendataan. Sebagai akibatnya tidak cukup database tentang potensi kelapa di Indonesia. Kondisi ini pula yang pada akhirnya menyebabkan proses pembinaan dan peningkatan produktivitas kelapa menjadi sulit dilakukan.

Hal ini pula yang pada akhirnya menyebabkan peremajaan tanaman kelapa menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kualitas kopra yang dihasilkan, terlebih oleh para petani menjadi rendah.

Sebagai mana sebagian besar komoditas lainnnya, selama ini masih banyak kelapa yang diekspor dalam bentuk kelapa butir dan barang setengah jadi. Masalah seperti ini memang merupakan masalah utama atas berbagai komoditas mentah Indonesia (tidak hanya kelapa). Karenanya, diperlukan regulasi yang mampu membatasi ekspor produk-produk mentah.

Tujuannya tentu untuk menjadi jaminan pasokan bahan baku utama bagi para produsen. Sebab bagaimanapun juga, tanpa adanya dukungan regulasi khususnya perdagangan, maka impian hilirisasi kelapa akan sia-sia. Pada akhirnya, Indonesia hanya akan tetap menjadi eksportir produk-produk mentah, dengan nilai tambah yang diperoleh jelas jauh lebih kecil.

Referensi:

- Astuti, M., Hafiza, Yuningsih, E., Mustikawati, D., Wasingun, A. R., & Nasution, I. M. (2014). Pedoman Budidaya Kelapa (Cocos nucifera) Yang Baik. Jakarta, DKI, Indonesia: Direktorat Jendral Perkebunan Kementan RI.

- Direktorat Jenderal Industri Agro. (2010). Roadmap Industri Pengolahan Kelapa. Jakarta, DKI, Indonesia: Direktorat Jenderal Industri Agro kementerian Perindustrian.

- Efendi, Y. (2019). Sintesis Bioavtur dari Minyak Kelapa (Cocos nucifera) Melalui Hidrodeoksigenasi dengan Katalis NiMoP/Al2O3. Depok: Fakultas Teknik UI.

- Hengky, N. (2006, Desember). Minyak Kelapa sebagai Bahan Bakar Nabati untuk Kawasan Pesisir . Buletin Palma.

- ILO; PCdP2 UNDP. (2013). Kajian Kelapa dengan Pendekatan Rantai Nilai dan Iklim Usaha di Kabupaten Sarmi. ILO-PCdP2 UNDP.

- Kementerian Investasi BKPM. (2022). Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Kelapa. Jakarta: Kementerian Investasi BKPM.

- Mukarromah, T. A., Amandha, B. A., & Cempaka, A. R. (2023, Juni). Literature Review: Peran Medium Chain-Triglyceride (MCT) dalam Memperbaiki Profil Lipid pada Kondisi Dislipidemia. Nutrition, 7(2), 307-3016.

- Pratiwi, F. M., & Sutara, P. K. (2013, September). Etnobotani Kelapa (cocos nucifera L) di Wilayah Denpasar dan Badung. Jurnal Simbiosis, 102-111.

- Simpala, M. M., & Kusuma, A. (2017). Kelapa. Yogyakarta, DIY, Indonesia: Lily Publisher.

- Tim Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI. (2022). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.