OPINI

25 November 2024

15:00 WIB

Kritik Terhadap Peran LSM Lingkungan Di Indonesia

LSM lingkungan sejatinya berperan mengisi kekosongan peran pemerintah dan swasta. Namun, masalah transparansi, efektivitas, dan dampak programnya, kerap jadi pertanyaan.

Penulis: Akbar Ramadhan

Editor: Rikando Somba

Ilustrasi unjuk rasa dengan isu perubahan Iklim di Jakarta, Indonesia, (09/15/2023). Shutterstock/abdlh syamil

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah menjadi elemen penting dalam pembangunan masyarakat. Eksistensinya kian kuat sejak kemunculannya di Indonesia pada 1970-an. LSM telah mengisi kesenjangan dalam masyarakat, yaitu menyediakan layanan yang tak dapat disediakan oleh pemerintah atau sektor swasta.

Lalu, mengapa ada kesenjangan? Jawabannya sederhana. Ya, karena pemerintah dan sektor swasta belum bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Kesenjangan sendiri biasa terjadi sebagai ekses demokrasi. Dalam sistem demokrasi, politisi sering kali hanya memikirkan kemenangan di pemilu berikutnya. Akibatnya, kebijakan yang mereka buat cenderung jangka pendek, pragmatis, dan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk masa depan. Isu-isu penting, apalagi yang kontroversial, sering terabaikan. Alhasil, kebijakan publik sering terasa kurang efektif, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Di sisi lain, sektor swasta punya keterbatasan tersendiri karena orientasi mereka adalah laba. Layanan yang tak menghasilkan profit, terutama yang menyasar kelompok rentan, cenderung tak masuk dalam radar mereka. Akibatnya, banyak kebutuhan sosial mendesak yang tak terpenuhi, seperti kesejahteraan masyarakat kurang mampu atau pelestarian lingkungan yang bersifat non-komersial.

Di tengah kondisi ini, LSM hadir sebagai penyelamat. Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, mulai dari luas wilayah hingga keberagaman budaya, punya segudang tantangan, terutama dalam menjaga hak-hak masyarakat dan ekosistem lingkungan.

Pemerintah sering kali kewalahan mengawasi semuanya. Nah, di sinilah LSM, termasuk LSM bernuansa pelestarian lingkungan, masuk sebagai game changer, mengadvokasi kepentingan masyarakat yang luput diperhatikan swasta dan pemerintah.

LSM lingkungan kemudian mengambil peran besar dalam mengelola sumber daya alam, mendorong kebijakan ramah lingkungan, hingga memberdayakan masyarakat lokal. Namun, bukan berarti mereka tanpa cela.

Meski peran mereka vital, LSM lingkungan sering terkena sorotan, terutama soal transparansi, efektivitas program, dan independensi. Banyak pihak mempertanyakan, apakah mereka benar-benar menjalankan misi mulia atau justru terpengaruh kepentingan pihak-pihak tertentu.

Pertumbuhan dan Statistik LSM Lingkungan di Indonesia

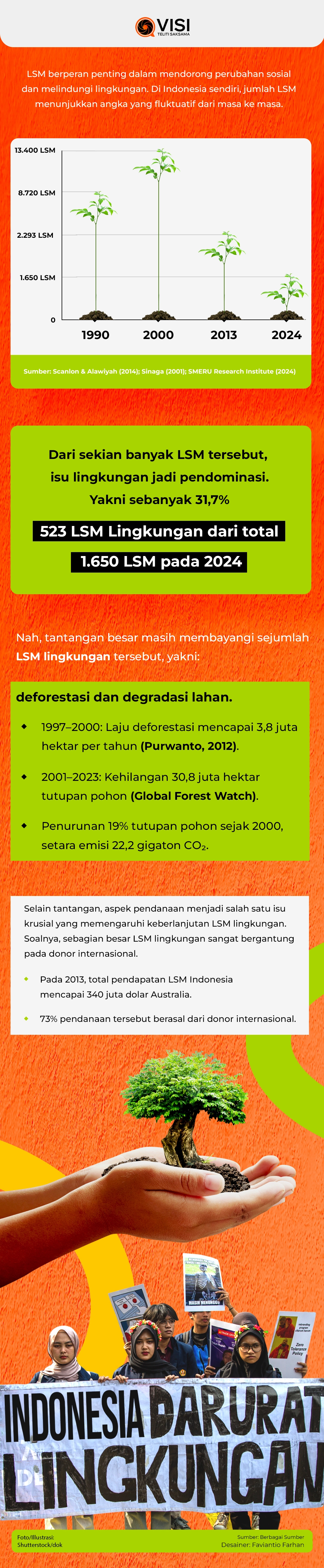

LSM lingkungan di Indonesia berkembang pesat, terutama sejak akhir hingga pasca-Orde Baru. Berdasarkan penelitian Sinaga (2001), pada 1990, jumlah LSM di Indonesia tercatat sebanyak 8.720, yang kemudian melonjak menjadi 13.400 pada 2000.

Data ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, pada 2013, Scanlon dan Alawiyah (2014) mencatat bahwa hanya sekitar 2.293 LSM yang masih aktif, tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menariknya, menurut database SMERU Research Institute per 22 November 2024, jumlah LSM yang tercatat hanya 1.650. Dari jumlah ini, sekitar 523 LSM (31,7%) berfokus pada isu lingkungan, menjadikannya kategori terbesar. Data ini memperlihatkan bahwa isu lingkungan tetap menjadi perhatian utama di antara berbagai bidang yang digeluti LSM.

Sayangnya, meski jumlah LSM lingkungan terbilang tinggi, efektivitas mereka dalam mengatasi isu mendesak, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim masih sering dipertanyakan. Penelitian Purwanto (2012) mengungkap bahwa laju deforestasi di Indonesia pada rentang 1997–2000 justru meningkat drastis hingga mencapai 3,8 juta hektare per tahun.

Data dari Global Forest Watch memperkuat kekhawatiran ini. Sejak 2001 hingga 2023, Indonesia kehilangan 30,8 juta hektare tutupan pohon, setara dengan penurunan 19% dari total tutupan pohon tahun 2000. Ini juga berdampak besar terhadap emisi karbon, dengan angka setara 22,2 gigaton CO₂e selama periode tersebut.

Hal yang membuat prihatin adalah jumlah dana yang dikelola oleh LSM lingkungan. Pada 2013, menurut Scanlon dan Alawiyah (2014), pendapatan LSM di Indonesia secara keseluruhan mencapai AU$340 juta. Jika dirupiahkan, menjadi sekitar Rp3,5 triliun berdasarkan nilai kurs per 22 November 2024. Lebih dari 73% dana ini berasal dari lembaga donor internasional.

Meski mengelola anggaran yang besar, hasil di lapangan sering kali belum memenuhi ekspektasi. Angka-angka tersebut memunculkan pertanyaan besar, apakah sumber daya yang melimpah sudah dikelola dengan maksimal? Bagi masyarakat, transparansi, efisiensi, dan dampak nyata menjadi hal yang semakin mendesak untuk diperhatikan oleh LSM lingkungan.

Kinerja dan Kritik terhadap LSM Lingkungan

LSM lingkungan di Indonesia sering kali terlihat lebih sibuk mengkritisi pemerintah terkait masalah degradasi alam. Ragam pemberitaan di media massa menunjukkannya.

Namun, dalam hal aksi nyata, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat jelas dalam keterlibatan mereka dalam beberapa program rehabilitasi lingkungan, seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) dan Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA).

Pada GNRHL yang dijalankan antara 2003 dan 2007, meskipun bekerja sama dengan pemerintah, hasilnya tak memuaskan. Di Jawa Barat, misalnya, hanya 200 ribu hektare lahan yang berhasil direhabilitasi, jauh dari target 580,4 ribu hektare.

Begitu pula di Jawa Timur. Hanya 69,3 ribu hektare yang direhabilitasi, sedangkan targetnya adalah 365,1 ribu hektare.

Program ini berujung kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp12,4 miliar (BPK RI, 2008).

Di Kalimantan, program TFCA yang dimulai pada awal 2000-an juga tak luput dari kritik. Meskipun melibatkan berbagai LSM lingkungan domestik dan internasional, seperti WWF dan Yayasan PRCF Indonesia, hasilnya tetap mengecewakan.

Sejalan dengan jalannya program TFCA, data Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 menunjukkan degradasi hutan yang sangat signifikan, dengan kehilangan 6,5 juta hektare hutan antara 2000 hingga 2011. Selain itu, lahan kritis pun meningkat dari 23,2 juta hektare pada 2000 menjadi 27,3 juta hektare pada 2011.

Begitu juga dengan program TFCA di Sumatera yang melibatkan sejumlah LSM, seperti Yayasan Orangutan Sumatera Lestari dan Forum Konservasi Leuser. Meski banyak dana yang digelontorkan oleh pemerintah, swasta, dan lembaga donor internasional, masalah kematian dan perburuan satwa liar, terutama gajah dan harimau, terus berlanjut. Data Walhi Aceh mencatat bahwa antara 2016 hingga 2021, sekitar 46 gajah mati, sebagian besar akibat konflik dengan manusia.

Selain masalah efektivitas program, LSM lingkungan juga menghadapi sorotan terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penelitian oleh Aprilia dkk. (2023) tentang LSM di Pulau Lombok menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas keuangan mereka sangat buruk. Tak ada laporan keuangan yang dipublikasikan di website resmi mereka. Namun, dari sisi akuntabilitas program, beberapa LSM sudah menunjukkan dokumentasi program yang dilaksanakan.

Ini menunjukkan bahwa banyak LSM lebih fokus pada keterbukaan program, tetapi mengabaikan kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka, yang seharusnya menjadi bagian dari transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Hal ini ironis, sebab LSM lingkungan sering kali mengkritik masalah korupsi dan ketidaktransparanan pemerintah, utamanya terkait proyek pertambangan dan pembangkit listrik, namun banyak yang justru gagal menjalankan prinsip-prinsip good governance di dalam tubuh organisasi mereka sendiri.

Beberapa LSM terkesan tertutup dalam hal pembiayaan, dengan alasan independensi, namun tak memberikan rincian lebih lanjut mengenai sumber dana mereka.

Hal ini menciptakan citra bahwa LSM lingkungan sering kali memiliki standar ganda, terutama terkait hubungan mereka dengan para donatur. Ada dugaan bahwa beberapa LSM hanya berfungsi untuk menampung dana proyek dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional, tanpa benar-benar berkontribusi pada perubahan nyata.

Ketakbecusan dan ketaktransparanan ini berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap LSM. Berdasarkan Edelman Trust Barometer Indonesia, tingkat kepercayaan terhadap LSM hanya mencapai 69%, lebih rendah dibandingkan dengan institusi lain seperti bisnis (83%), pemerintah (76%), dan media (72%).

Kepercayaan yang rendah ini menunjukkan bahwa meskipun LSM memiliki peran penting dalam isu lingkungan, mereka perlu memperbaiki cara kerja dan akuntabilitas mereka agar dapat benar-benar dipercaya publik.

Rekomendasi untuk LSM yang Berkinerja Baik

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kinerja LSM lingkungan adalah dengan mengembangkan sistem sertifikasi yang dapat menjamin kualitas dan kinerja lembaga tersebut. Dalam hal ini, Indonesia bisa meniru model yang diterapkan oleh Dewan Sertifikasi LSM Filipina (the Philippine Council for NGO Certification/PCNC), yang telah berhasil menjalankan beberapa fungsi penting, seperti:

- Menerbitkan sertifikat yang memberi status pengurangan pajak bagi lembaga yang menerima donasi.

- Memberikan bantuan kepada LSM untuk mendapatkan dukungan keuangan di tengah berkurangnya dana asing.

- Menerbitkan sertifikat yang memberi jaminan bahwa LSM dalam kondisi baik dan transparan bagi para donor.

- Mengatur regulasi yang tak memberatkan LSM dan mengurangi birokrasi yang berlebihan.

- Menyaring dana yang mengalir ke organisasi teroris atau kegiatan kriminal.

- Meningkatkan profesionalisme dan struktur organisasi LSM.

- Memberikan kesempatan bagi LSM untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri.

- Memfasilitasi kerjasama antar LSM dari berbagai sektor untuk memperluas perspektif dan memperkuat masyarakat sipil.

Dengan menerapkan sertifikasi yang serupa, LSM di Indonesia dapat lebih terarah dalam mengukur dan memperbaiki kualitas program mereka, sambil memastikan

Di samping sertifikasi, LSM lingkungan perlu memiliki kode etik yang jelas, yang dibuat, diimplementasikan, dan diawasi bersama. Kode etik ini berisi prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman bagi setiap anggota LSM dalam menjalankan aktivitas mereka. Dengan kode etik yang kuat, LSM dapat memastikan bahwa tindakan mereka selalu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini sebagai hal yang benar dan baik.

Sejatinya, LSM lingkungan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengatasi krisis lingkungan yang dihadapi Indonesia. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, LSM perlu melakukan introspeksi yang mendalam. Mereka harus terus memperbaiki kinerja, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, dan menjaga independensi agar tak terpengaruh oleh kepentingan luar.

Dengan perbaikan yang konkret, LSM dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya, tak hanya dalam melindungi lingkungan, tetapi juga dalam memastikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan alam.

Referensi:

Aprilia, P. S., Fikri, M. A., & Suryantara, A. B. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Pulau Lombok. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 3(2), 180-191.

BPK RI. 2008. Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2007 Atas Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jakarta: BPK RI.

Muhammad Rabiali, L. O., Avenzora, R., & Syaf, S. (2018). Analisis Kesesuaian Teknis Lsm Lingkungan Dalam Kegiatan Penghijauan. Media Konservasi, 23(2).

Scanlon MM, Alawiyah T. 2014. Sektor LSM di Indonesia: Konteks, Konsep dan Profile Terkini. Canberra: Departmen of Foreign Affairs and Trade.

Sinaga K. 2001. Bisnis Miliaran LSM. Jakarta: Info Bisnis.

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

https://www.edelman.id/sites/g/files/aatuss276/files/2023-05/2023%20Edelman%20Trust%20Barometer_Indonesia%20Report.pdf

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJ1ZX0%3D

https://betahita.id/news/detail/6736/ratusan-miliar-dinilai-tak-selesaikan-masalah-satwa-di-aceh.html.html

https://smeru.or.id/en/ngo-database?page=5