OPINI

05 Maret 2025

15:00 WIB

Kendala Kelembagaan Untuk Mempercepat Transisi Energi

Potensi alam mempermudah Indonesia melakukan transisi energi. Namun, mengapa pelaksanaannya hingga kini masih kerap tersendat? Apa hubungannya dengan kelembagaan?

Penulis: Y.B. Kadarusman

Editor: Rikando Somba

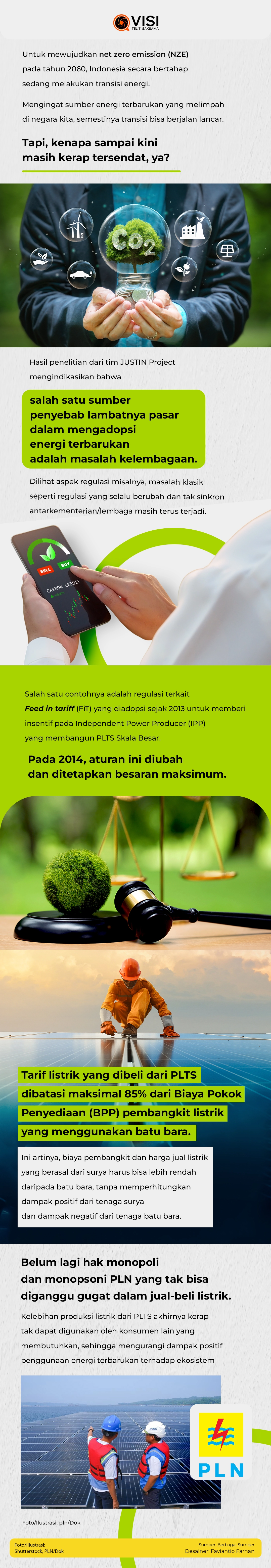

Dua petugas PLN Indonesia Power UBP Bali memeriksa titik panel surya pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Nusa Penida, Klungkung, Bali, Selasa (22/10/2024). Antara Foto/Nyoman Hendra Wibowo

Sudah menjadi pengetahuan umum, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Beragam karya seni dan karya ilmiah menunjukkan hal ini. Salah satunya, tentu adalah sebuah lagu karya Koes Plus berjudul “Kolam Susu”. Liriknya menunjukkan suburnya tanah dan kayanya hasil laut di Indonesia sehingga kebutuhan pangan dapat terpenuhi dengan bermodalkan tongkat kayu dan kail.

Dalam era transisi energi pun, lirik lagu Koes Plus tersebut masih sangat relevan karena Indonesia lagi-lagi dikaruniai sumber energi terbarukan yang melimpah; surya, panas bumi, bayu, dan air. Menyoal tenaga surya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan potensi di Indonesia sebesar 4.8 KWh/m2 atau setara dengan 112.000 gigawatt peak (GWp). Dari potensi ini, Kementerian menargetkan terpasangnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Skala Kecil sebesar 3,61 GWp hingga 2025. Sementara itu, PLTS Terapung dan PLTS Skala Besar ditargetkan masing-masing akan mencapai 16,65 GWp dan 4,68 GWp pada tahun 2030.

Namun, jika melihat realisasi pemasangan PLTS pada tahun 2023, transisi energi di Indonesia ibaratnya ‘jauh panggang dari api’. Sebagai contoh, PLTS Atap, per Desember 2023 baru terpasang 141 megawatt peak (MWp) atau 0,141 GWp.

Jika dibandingkan dengan negara lain pun, Indonesia masih jauh tertinggal. Jika kita bandingkan dengan PLTS di Vietnam dan Malaysia di tahun yang sama, masing-masing sudah mencapai 17.077 MWp dan 1.933 MWp. Lalu, apa penyebab lambatnya realisasi pemasangan PLTS di Indonesia?

Transisi Dan Terus Berubahnya Regulasi

Transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan ditujukan bukan sekadar untuk tetap menjaga kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi. transisi juga ditujukan untuk lebih untuk mendorong kegiatan ekonomi yang lebih hijau (green economy) dengan mengurangi produk sampingan berupa Gas Rumah Kaca, terutama gas karbon dioksida yang dapat merusak ekosistem dimana manusia menjadi bagian di dalamnya.

Dampak positif dari penggunaan energi terbarukan terhadap ekosistem sejatinya bukan hanya akan dinikmati oleh generasi sekarang. Generasi yang akan datang, anak, cucu, buyut, cicit dari generasi sekarang, juga menikmatinya. Kesejahteraan generasi yang akan datang tidak akan lebih buruk daripada generasi sekarang. Dengan demikian transisi energi didorong bukan semata-mata untuk manfaat ekonomi tetapi juga manfaat lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, untuk mewujudkan transisi energi, peranan kelembagaan menjadi sangat penting untuk dapat mengarahkan dan mendorong para pelaku pasar untuk mengadopsi energi terbarukan, seperti PLTS. Berbagai faktor penghambat transisi energi, seperti biaya tinggi pun berkaitan dengan kelembagaan; persaingan dengan sektor bahan bakar fosil, kolusi, dan pemberian subsidi oleh pemerintah.

Dalam konteks PLTS di Indonesia, hasil penelitian dari tim JUSTIN Project mengindikasikan bahwa salah satu sumber penyebab lambatnya pasar dalam mengadopsi energi terbarukan adalah permasalahan kelembagaan.

Aspek kelembagaan yang dimaksud meliputi kebijakan dan regulasi pemerintah serta serta peranan PLN sebagai BUMN di pasar energi Indonesia. Untuk aspek regulasi, permasalahan klasik masih terus terjadi, yakni regulasi yang selalu berubah dan tidak sinkron antar kementerian/lembaga. Ditambah lagi, kerap terjadi ketidaksinkronan desain dan implementasi regulasi di lapangan. Sebagai contoh, diubahnya regulasi terkait Feed in tariff (FiT) yang diadopsi sejak tahun 2013 untuk memberikan insentif kepada Independent Power Producer (IPP) yang membangun PLTS Skala Besar pada tahun 2014, dan kemudian, ditetapkan besaran maksimum.

Tarif Listrik yang dibeli dari PLTS dibatasi maksimal 85% dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Artinya, biaya pembangkit dan harga jual listrik yang berasal dari surya harus bisa lebih rendah daripada batu bara, tanpa memperhitungkan dampak positif dari tenaga surya dan dampak negatif dari tenaga batu bara.

Dilema Hak Monopoli Dan Monopsoni PLN

Demikian juga sistem net metering untuk PLTS Atap yang juga diperkenalkan oleh PLN sejak 2013, dalam perjalanan waktu, malah selalu mengalami perubahan. Misalnya, terkait kelebihan produksi listrik dari PLTS yang semula dapat dijual ke PLN dengan harga 100% dari harga jual listrik PLN, turun menjadi 65%. Bahkan system net metering akhirnya ditiadakan digantikan dengan self-production and self-consumption dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 2/2024.

Di saat sama, pemasangan PLTS Atap pun dibatasi oleh kuota yang akan ditetapkan setiap tahunnya. Padahal, sistem net metering ini penting karena karakteristik PLTS yang intermitent; listrik yang dihasilkan tidak tersedia sepanjang hari, sehingga pengguna PLTS masih membutuhkan pasokan listrik yang bersumber dari jaringan PLN, khususnya di malam hari. Sebagai alternatif, pengguna menambahkan baterai untuk menyimpan listrik yang dihasilkan pada siang hari. Dengan demikian, investasi yang dikeluarkan PLTS pun semakin besar dan waktu pengembalian investasinya pun semakin lama.

Selain itu, transaksi jual beli listrik di Indonesia pun dipegang haknya oleh PLN. Dengan demikian PLN memegang bukan hanya hak monopoli untuk menjual listrik ke konsumen tetapi juga hak monopsoni untuk membeli listrik dari produsen, termasuk PLTS.

Kelebihan produksi listrik dari PLTS pada akhirnya tidak dapat digunakan oleh konsumen lain yang membutuhkan sehingga mengurangi dampak positif penggunaan energi terbarukan terhadap ekosistem. PLN pun belum sepenuhnya mendukung penyebarluasan PLTS, strategi dan operasionalnya masih difokuskan untuk mencapai manfaat ekonomi bukan manfaat sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh PLTS.

Ketidakpastian akibat regulasi yang selalu berubah, ketidaksinkronan antar regulasi, dan antara desain dan implementasi, membuat pasar PLTS tidak berkembang dengan cepat. Permintaan pasar PLTS tetap kecil, sehingga dari sisi penawaran pun tidak berkembang ditunjukkan dengan rendahnya utilisasi kapasitas produksi modul surya dan gagalnya menarik investor dan teknologi asing ke dalam negeri.

Untuk mempercepat realisasi pemasangan PLTS dan mencapai target yang ditetapkan, pemerintah harus memastikan kebijakan dan regulasi yang stabil dan memberikan kepastian kepada pelaku pasar dalam jangka panjang. Demikian juga koordinasi dan sinkronikasi antarregulasi dan antara desain dan implementasi di lapangan, perlu terus ditingkatkan dengan berlandaskan pada manfaat lingkungan dan sosial baik sekarang maupun pada waktu yang akan datang.

*) Penulis merupakan Dosen Universitas Prasetiya Mulya

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan tempat penulis bekerja.

Referensi:

- Alfian, R. (2024, Maret 23). Gamang Menatap PLTS Atap. Retrieved from Validnews.id: https://validnews.id/ekonomi/gamang-menatap-plts-atap

- Kementerian ESDM. (2012, Juni 19). Matahari Untuk PLTS di Indonesia. Retrieved from Kementerian ESDM: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/matahari-untuk-plts-di-indonesia

- Nygaard, I., Hansen, U. E., & Kadarusman, Y. (2024). Building a national solar PV manufacturing industry in Indonesia. Juli: 11.

- The International Renewable Energy Agency . (2024). Renewable Energy Statistics 2024. Abu Dhabi: IRENA.