OPINI

26 Maret 2024

16:30 WIB

Dilema Keberlanjutan Panel Surya Untuk PLTS Atap

Panel surya untuk PLTS Atap adalah komponen yang sangat krusial. Pengolahan limbahnya perlu diatur secara tegas, agar tidak jadi dilema, berujung pada penimbunan sampah.

Penulis: Mohammad Widyar Rahman

Editor: Rikando Somba

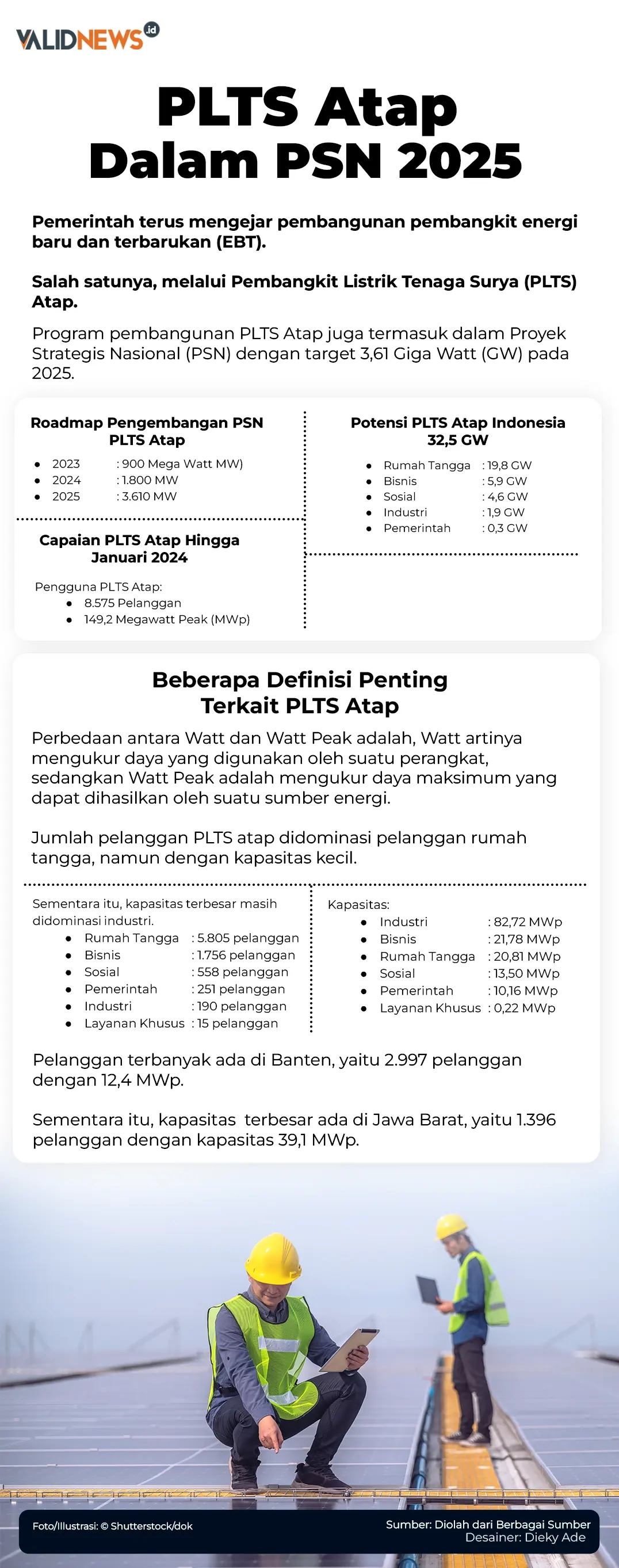

Masa transisi energi telah mendorong untuk secara luas menerapkan energi terbarukan. Di antara sumber energi terbarukan yang beragam, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang menggunakan panel surya fotovoltaik termasuk pilihan paling aman, efisien, dan paling rendah emisi.

Selain itu, secara global PLTS atap memang termasuk lebih cepat perkembangannya dibandingkan sumber energi lainnya. Menurut IEA (2023), pembangkitan energi yang bersumber dari PTLS atap meningkat hingga 26% pada 2022.

Bahkan, dengan semakin luasnya penerapan penerapan PLTS atap, harga paket peralatan energi ini semakin menurun. Saat ini, biaya satuan listrik dengan sistem fotovoltaik ini di Indonesia sekitar 0,094-0,124 USD per kWh. Sementara itu, harga listrik dari perusahaan utilitas sekitar 0,1 USD per kWh (Tarigan 2023).

Di sisi lain, sumber energi ini ternyata menimbulkan banyak kritik. Yang menjadi fokus perhatian masyarakat adalah soal kerapatan energi yang rendah, penerapannya yang relatif sulit apabila dipasang di daerah perkotaan, dan tingkat radiasi matahari sangat bergantung pada wilayahnya. Sebagai catatan, agar sistem fotovoltaik dapat digunakan di suatu wilayah, tingkat radiasinya minimal 100 W/m2.

Meskipun sumber energi surya ini menghasilkan energi bersih dan sangat ramah lingkungan, komponen dari peralatan sistem fotovoltaik ini memiliki usia pakai dan seiring waktu akan semakin menurun intensitasnya. Misalnya, penggunaan panel berbasis silicon (c-Si) berdasarkan usia pakainya dapat digunakan selama 20-25 tahun, setelah itu tidak dapat digunakan lagi.

Masalahnya, semakin banyak penggunanya, maka akan semakin banyak limbah dari panel dan komponen elektronik peralatan sistem fotovoltaik ini. Secara global, menurut proyeksi IRENA & IEA PVPS (2016) timbulan limbah reguler dari modul solar PV akan mencapai 1,7 juta ton pada 2030 dan akan semakin meningkat lagi hingga 60 juta ton pada 2060.

Sebagian komponen sistem fotovoltaik berpotensi akan rusak sebelum waktunya. IRENA & IEA PVPS (2016) memproyeksikan timbulan limbah modul sistem fotovoltaik yang rusak sebelum waktunya akan mencapai 8 juta ton pada 2030 dan 78 juta ton pada 2050.

Di Indonesia, saat ini memang penerapan sistem fotovoltaik relatif masih sedikit. IRENA & IEA PVPS (2016) memproyeksikan timbulan limbah reguler modul sistem fotovoltaik di Indonesia akan mencapai 5000 ton pada 2030 dan 600 ribu ton pada 2050. Akan tetapi, timbulan limbah modul solar PV yang rusak sebelum waktunya akan mencapai 15 ribu ton pada 2030 dan 1,7 juta ton pada 2050.

Kerusakan Panel Surya

Limbah sistem fotovoltaik berasal dari hasil penggantian komponen rusak ataupun hasil pemeliharaan berkala. Terlepas dari beragamnya teknologi sel surya, banyak bahan dan komponen modul yang identik atau sangat mirip. Elemen-elemen ini termasuk kemasan modul, sirkuit listrik internal, dioda bypass, kotak sambungan, kabel dan konektor, serta rangka panel (Aghei et al. 2022).

Beberapa penyebab rusaknya panel surya justru berasal dari komponen-komponen tersebut seperti kotak sambungan, sekering, kabel dan masalah grounding (Lunardi et al. 2018). Selain itu, panel surya mengalami degradasi pada lapisan anti reflektif yang terbuat dari bahan etilen vinil asetat (EVA) serta akibat retaknya sel surya (Dias et al. 2016).

Penurunan kinerja panel juga dapat disebabkan oleh siklus paparan yang berulang-ulang. Faktor angin, debu, perubahan suhu, pecahnya kaca panel, rangka pecah, dan putusnya interkoneksi sel bisa menjadi penyebab penurunan kinerja itu. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 40% rusaknya panel surya disebabkan oleh retakan dan kerusakan secara mikroskopis.

Alasan paling umum terjadi pada panel baru yang diproduksi setelah 2008 pada saat dimulainya produksi panel sel tipis (thin-film) (IRENA & IEA PVPS, 2016; Komoto et. al. 2018).

Memang, pecahnya kaca panel sudah bisa terjadi selama pengangkutan atau pemasangan. Hal ini juga dapat terjadi selama pengoperasian karena tekanan termal atau mekanis, misalnya disebabkan perubahan temperatur udara. Modul tanpa bingkai juga rentan terhadap kerusakan akibat benturan di bagian tepinya.

Dilema Panel Surya

Berdasarkan bahannya, modul sistem fotovoltaik terdiri atas beberapa jenis yaitu panel berbasis silikon (c-Si) (monocrystalline dan polycrystalline silicon) dan panel berbasis thin-film solar panels (Si amorphous, cadmium telluride (CdTe) dan CIGS (Copper-Indium-Gallium-Selenide)). Apabila dibandingkan, monocrystalline silicon lebih mahal dan populer dibandingkan polycrystalline silicon. Sesuai dengan harganya, panel yang mahal tentunya tingkat efisiensi energinya lebih tinggi.

Sedangkan untuk jenis thin-film solar panels, panel ini lebih tipis dibandingkan panel berbahan silikon. Dengan harga yang lebih murah, efisiensi energi panel tipis ini lebih rendah sehingga membutuhkan lebih banyak ruang untuk mencapai jumlah energi yang dibutuhkan.

Saat ini, proses daur ulang komponen dari semua jenis teknologi sistem fotovoltaik masih rendah. Proses yang berjalan hanya panel surya yang berasal dari monocrystalline atau polycrystalline silicon. Sayangnya, menurut penelitian Cucchiella et al. (2015) menunjukkan bahwa daur ulang modul sistem fotovoltaik berbahan silikon kurang memiliki keberlanjutan secara ekonomi.

Hal ini disebabkan rendahnya nilai material yang dapat diperoleh kembali tidak sebanding dengan tingginya biaya pemrosesan daur ulang, rendahnya volume limbah, dan yang terpenting, terbatasnya infrastruktur daur ulang khusus panel surya.

Pada panel surya tipis (thin-film) yang telah berkembang luas selama ini, masih membutuhkan pengembangan proses daur ulang lebih lanjut, mengingat tingkat toksisitas logam cadmium dan tellurium serta rendahnya volume limbah untuk proses daur ulang.

Yang jelas, metode daur ulang harus bertujuan untuk perolehan kembali bahan-bahan paling bernilai dengan dampak terbesar terhadap kesehatan dan lingkungan seperti telurium, silikon, aluminium, perak, dan tembaga (Maani et al. 2020).

Di antara banyaknya hambatan tersebut, tantangan terbesar keberlanjutan ekonomi dari upaya daur ulang limbah panel surya karena memang tingginya biaya daur ulang. Menurut Corcelli et. al. (2018), yang merujuk pada Global Data (2012), biaya daur ulang modul sistem fotovoltaik akan mencapai sekitar US$ 0,6 per watt pada tahun 2025, dan meningkat sebesar US$ 1,21 per watt pada tahun 2035.

Kebijakan Pengelolaan Limbah Panel Surya

Secara global, penerapan modul sistem fotovoltaik telah berlangsung sejak dua dekade lalu. Apabila dibandingkan dengan upaya daur ulang komponennya, tingkat daur ulang komponen modul sistem fotovoltaik baru mencapai sekitar 10%.

Rupanya, banyak negara yang telah menerapkan sistem fotovoltaik, belum memiliki regulasi terkait pengelolaan limbah dari modul sistem fotovoltaik. Sejauh ini, Uni Eropa telah menerapkan undang-undang limbah khusus panel surya. Hal tersebut termasuk peraturan limbah elektronik (limbah elektronik) untuk pengumpulan, recovery, dan daur ulang khusus sistem fotovoltaik.

Sejak 2012 Uni Eropa meneribitkan pedoman Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Pedoman tersebut mewajibkan semua produsen (di mana pun berada.red) yang memasok panel sistem fotovoltaik ke pasar Uni Eropa membayar pengumpulan dan daur ulang panel surya yang sudah habis masa pakainya. Kebijakan ini berdasarkan pada prinsip Extended-Producer Responsibility (EPR).

Kemudian, China sebagai produsen panel surya terbesar di dunia dengan kapasitas terpasangnya yang mencapai 392,6 GW pada 2022, memiliki National Solid Waste Law yang mengatur limbah padat. Sayangnya, aturan itu tidak secara eksplisit menangani limbah dari instalasi panel surya. Dalam kaitannya dengan limbah panel surya ini tertuang dalam standar nasionalnya (Ali et. al. 2023).

Sedang Amerika Serikat yang telah memiliki kapasitas terpasang mencapai 113,7 GW pada 2022, punya panduan pengelolaan sistem fotovoltaik di akhir masa pakainya melalui Resource Conservation and Recovery Act (RCRA).

RCRA sebagai satu-satunya peraturan federal yang menetapkan standar penanganan limbah berbahaya. Selain mengikuti peraturan federal RCRA, sejak 2023 berbagai negara bagian di Amerika Serikat telah mengesahkan peraturan dan pedoman pengelolaan limbah sistem fotovoltaik (Ali et al. 2023).

Di Indonesia, peraturan terkait pengelolaan limbah panel surya masih merujuk kepada Panduan Pengelolaan Limbah B3 PLTS. Panduan tersebut berisi penanganan limbah dari PLTS baik limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan non B3. Secara khusus, terkait penanganan limbah B3 merujuk pada Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Menilik antusiasme penggunaan PLTS Atap, maka perlu lah kesiapan Infrastruktur dan fasilitas daur ulang untuk mengatasi meningkatnya volume limbah modul sistem fotovoltaik. Terlepas dari tingginya biaya daur ulang, langkah komprehensif dan efektif tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaan limbah sistem fotovoltaik secara berkelanjutan baik yang sudah habis masa pakainya ataupun rusak sebelum waktunya.

Langkah tersebut perlu didukung pengembangan teknologi daur ulang yang sesuai sehingga memungkinkan pemisahan berbagai bahan berbeda yang terkandung dalam panel secara hemat biaya. Perolehan kembali komponen kaca, silikon, logam, dan sebagainya secara ekstensif dan membatasi praktik landfill yang tidak berkelanjutan (Deng et.al. 2019).

Pemerintah juga perlu mendorong kesadaran dan edukasi masyarakat. Intervensi kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko lingkungan dan kesehatan terkait dengan pentingnya praktik pembuangan dan daur ulang yang bertanggung jawab.

Tidak kalah pentingnya, pemerintah dapat memainkan perannya dalam mempromosikan program Extended Producer Responsibility (EPR) yang mengalihkan tanggung jawab pengelolaan limbah panel surya ke produsen.

Dengan menerapkan kebijakan EPR, pemerintah dapat memberikan insentif kepada produsen untuk merancang panel surya dengan pertimbangan masa pakainya, seperti penggunaan bahan yang dapat didaur ulang dan meminimalkan penggunaan bahan berbahaya. Hal ini dapat mendorong industri sistem fotovoltaik yang lebih berkelanjutan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan dari limbah panel surya. Dengan demikian, keberlanjutan bisa menjadi keniscayaan, bukan sekadar pencanangan keinginan.

Referensi:

Aghaei M, A. Fairbrother, A. Gok, S. Ahmad, S. Kazim, K. Lobato, G. Oreski, A. Reinders, J. Schmitz, M. Theelen, P. Yilmaz, J. Kettle. 2022. Review of degradation and failure phenomena in photovoltaic modules. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 159 112160

Ali A, S A Malik, Md Shafiullah, M Z Malik, Md H Zahir. 2023. Policies and regulations for solar photovoltaic end-of-life waste management: Insights from China and the USA. Chemosphere, 340 139840.

Corcelli, F., Ripa, M., Leccisi, E., Cigolotti, V., Fiandra, V., Graditi, G., Ulgiati, S., 2018. Sustainable urban electricity supply chain – Indicators of material recovery and energy savings from crystalline silicon photovoltaic panels end-of-life. Ecol. Indicat. 94, 37–51.

Cucchiella F, D'Adamo I, Rosa P. End-of-Life of used photovoltaic modules: a financial analysis. Renew Sustain Energy Rev 2015;47:552–61. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.076.

Dias P, Javimczik S, Benevit M, Veit H, Bernardes AM. Recycling WEEE: extraction and concentration of silver from waste crystalline silicon photovoltaic modules. Waste Manag 2016;57:220–5. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.03.016.

IRENA and IEA-PVPS. (2016). End-of-Life Management Solar Photovoltaic Panels. International Renewable Energy Agency and International Energy Agency Photovoltaic Power Systems.

Komoto, K., Lee, J.S., Zhang, J., Ravikumar, D., Sinha, P., Wade, G.H., 2018. End-of- Life Management of Photovoltaic Panels: Trends in PV Module Recycling Technologies. IEA PVPS Task, vol. 12. International Energy Agency Power Systems Programme, Report IEA-PVPS T12.

Lunardi MM, Alvarez-Gaitan JP, Bilbao JI, Corkish R. A review of recycling processes for photovoltaic modules. Sol Panels Photovolt Mater 2018. https://doi.org/10.5772/intechopen.74390.

Maani, T., Celik, I., Heben, M.J., Ellingson, R.J., Apul, D., 2020. Environmental impacts of recycling crystalline silicon (c-SI) and cadmium telluride (CDTE) solar panels. Sci. Total Environ. 735, 138827

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 1994. The Greening of Industrial Ecosystems. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/2129.

R. Deng et al. 2019. A techno-economic review of silicon photovoltaic module recycling. Renew. Sustain. Energy Rev.

Tarigan E. 2023. Financial Analysis of Solar Rooftop PV System: Case Study in Indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 13 (3): 15-19.

Powered by Froala Editor