OPINI

30 Agustus 2024

18:00 WIB

Di Ambang Kemunculan Kelas Menengah Baru

Lepas dari persoalan dan solusi atas isu menurunnya jumlah kelas menengah di tanah air, berbagai sumber mencoba mendefinisikan siapa sebetulnya kelas menengah ini dalam kelompok masyarakat.

Penulis: Tri Riki Meinal S. Sos., MM. Par

Editor: Rikando Somba

Sejumlah pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, beberapa waktu lalu . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

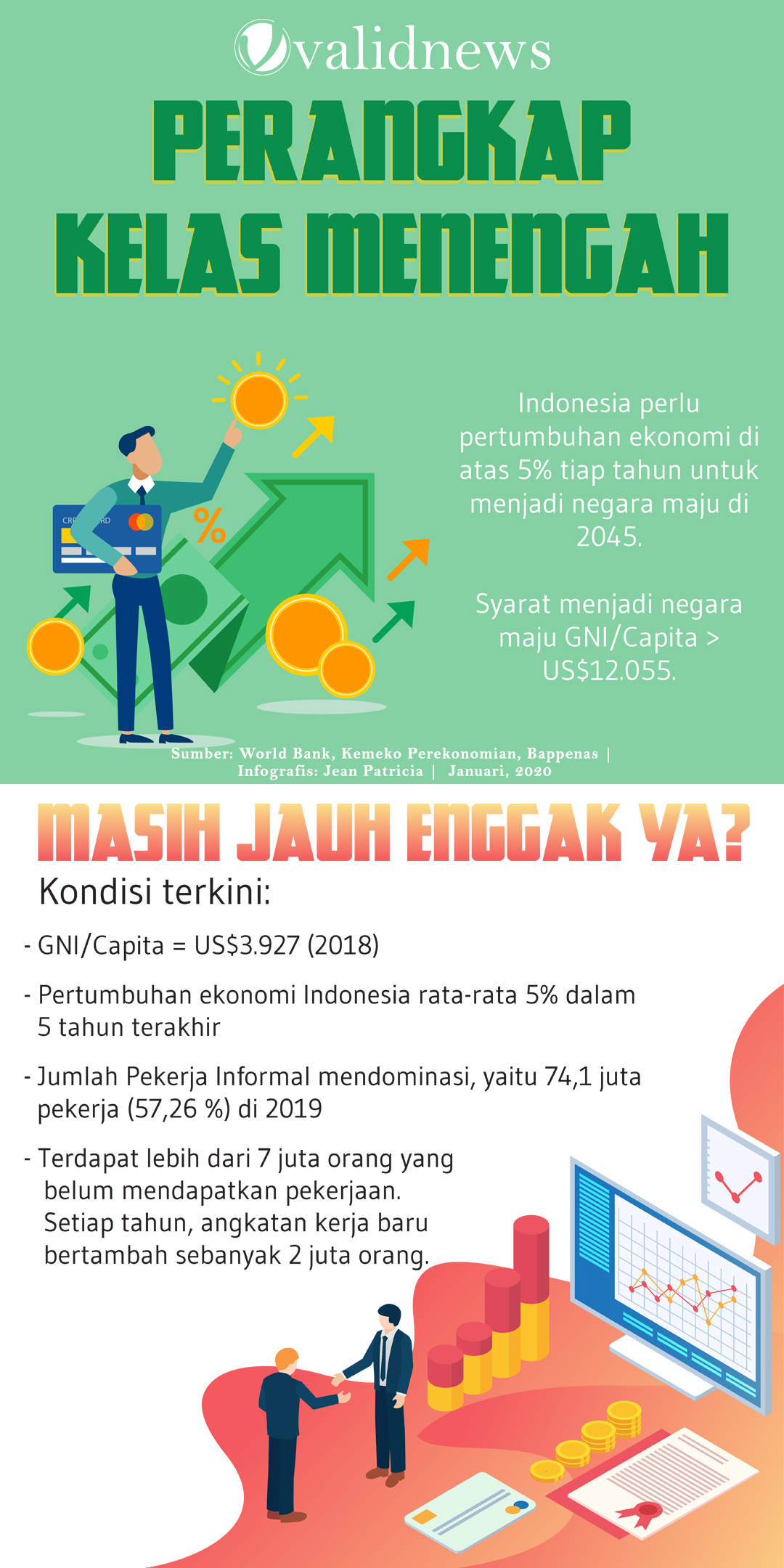

Kelas menengah menjadi sorotan belakangan ini. Adalah data soal kelas ini yang membuat gundah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kelas menengah menurun sejak 2019 hingga 2024.

Dicatat, pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk. Pada tahun berikutnya, jumlahnya turun lagi, menjadi 53,83 juta atau 19,82%.

Miris, karena jumlah kelas menengah terus turun menjadi 48,27 juta jiwa atau 17,44% pada 2023. Kemudian, turun kembali menjadi 47,85 juta atau 17,13% pada tahun yang sama.

Selain penurunan dan penyebabnya harus dicarikan solusinya, dampaknya juga sama mengkhawatirkan. Hal ini karena kelas menengah dan menuju kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian pada masa mendatang.

Apalagi, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,6% dari total penduduk. Nilai konsumsinya mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat.

Wajar jika kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengadakan pertemuan dengan sejumlah mantan Menko Perekonomian dan pejabat lainnya di kantornya pada Selasa, 27 Agustus 2024. Pertemuan ini bertujuan membahas potensi kelas menengah di Indonesia.

Lima mantan menko hadir dalam agenda tersebut, yakni Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (2001-2004); Aburizal Bakrie (2004-2005); Sri Mulyani yang menjabat sebagai Plt. Menko pada Mei-Agustus 2008; Chairul Tanjung (Mei-Oktober 2014); dan Darmin Nasution (2014-2019). Bersama mereka, hadir juga Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani.

Lepas dari persoalan dan solusi atas isu menurunnya jumlah kelas menengah di tanah air, berbagai sumber mencoba mendefinisikan siapa sebetulnya kelas menengah ini dalam kelompok masyarakat. Salah satunya, dengan pengukuran tingkat daya beli pariti (purchasing power parity) oleh Bhalla (2019), lewat studi kasus di India dengan kemiskinan ekstremnya. Tolok ukurnya, antara lain pendapatan perkapita, serta selisih pendapatan dan pengeluaran perkapita.

Adapun laporan dan studi tentang kelas menengah di Indonesia, cukuplah banyak. Namun, masing-masing punya parameter yang berbeda.

Bank Dunia, dalam laporan Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class (2020), menorehkan beberapa indikator. Kelompok ini mampu membeli hal-hal di luar kebutuhan mendasar, seperti hiburan, kendaraan pribadi, asuransi kesehatan, dan lainnya.

Sebelumya, Asian Development Bank pada 2010, mendefinisikan kelas menengah di Indonesia sebagai orang dengan pengeluaran sebesar US$2-US$20 per hari. Perimeter ini menyebabkan, persentase kelas menengah di Indonesia mencapai 46,58% atau sebanyak 102,7 juta jiwa.

Sementara itu, BPS dan pemerintah secara sederhana menggolongkan kelas menengah Indonesia sebagai orang yang pengeluaran setiap bulannya Rp1,2 juta-Rp6 juta. Namun, sampai saat ini, menurut Raharjo (2017) masih belum ada definisi yang jelas siapa sebenarnya kelas menengah ini.

Meski demikian, yang jelas, kelompok ini adalah kelompok yang paling dinamis dari kemampuan daya belinya. Di satu sisi, masih ada batasan maksimal pengeluaran belanja, namun di sisi lain punya ketahanan bertahan hidup jikalau kondisi ekonomi, baik secara makro maupun mikro, sedang tidak menguntungkan.

Kelompok ini sudah lama menjadi penikmat beberapa skema subsidi pemerintah dalam konteks masyarakat Indonesia. Keunggulan kelompok ini bukan dari kemampuan daya belinya, tetapi karena akses jaringan sosial kalangan menengah yang relatif terdidik, namun tidak berpendapatan tinggi.

Sebut saja subsidi BBM, yang sejak zaman Orde Baru sudah banyak dinikmati kelas menengah Indonesia, yang setidaknya mampu membeli kendaraan bermotor meski dengan cara cicilan.

Ada juga subsidi listrik PLN dengan daya 900 VA terhadap rumah-rumah kelas menengah, yang memang terbiasa dengan batasan daya listrik di kediamannya.

Bahkan, terkadang dalam situasi kritis, masyarakat kelas menengah bersedia mencari surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pemerintahan wilayah setempat demi memperoleh suatu layanan gratis dari negara.

Subsidi Yang Dilematis

Skema subsidi dari pemerintah bagi kelompok miskin makin lama makin terbatas jumlahnya. Bukan saja dari sisi anggaran belanja negara, tetapi juga disebabkan jumlah penduduk yang terus meningkat di kalangan bawah atau kelompok rentan kemiskinan. Ditambah, kelompok masyarakat kelas menengah bawah (aspiring middle class) yang mendeklarasikan bahwa mereka masih layak dapat subsidi pemerintah.

Salah satunya, bisa dilihat dari berapa jumlah pemilik BPJS KIS jika dibandingkan BPJS PU (Penerima Upah) dan BPJS Mandiri. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah di sektor jaminan sosial bidang kesehatan ini berangsur-angsur harus menghapus kelas 1, 2 dan 3-nya menjadi kelas BPJS semata, agar subsidinya tepat sasaran.

Kasus lain, dilematisnya subsidi BBM. Ada hal kontradiktif saat ditegaskan subsidi diberikan menggunakan aplikasi ber-QR code. Para SPBU penyedia BBM bersubsidi pada praktiknya masih memberikan BBM bersubsidi kepada kendaraan bermotor dengan harga beli barunya di atas Rp200 juta.

Di samping itu, pendidikan juga merupakan subsidi yang lebih dilematis. Maksud hati ingin mencerdaskan kehidupan bangsa secara lebih merata, namun apa daya zonasi dan jalur prestasi pun didominasi oleh kelas menengah yang mampu memanipulasi alamat tinggal dan persiapan sebelum PPDB, agar dapat diterima di sekolah negeri yang gratis.

Tidak heran kelompok menengah ini mampu mendapatkan KIP meski terkadang si penerima terlihat memakai ponsel kelas mid-range. Mirisnya, kelompok yang benar-benar membutuhkan terkadang terhempas, putus sekolah karena tertutup akses mendapatkan fasilitas subsidi negara disebabkan kuota yang terbatas. Ironis, memang!

Membentuk Kelas Menengah Baru

Tentunya, masalah di atas menjadi perhatian pengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal negara ini. Dengan menganut sistem ekonomi yang setengah Keynesian dengan Welfare State-nya, serta setengah ekonomi pasar bebas Adam Smith.

Belakangan, pemerintah mencoba menggiring, menjaring, dan menyaring kelas menengah baru dengan Permenkeu No. 40 Tahun 2023. Beleid ini mengenakan tarif 22% bagi wajib pajak badan yang pada aspek gaji jika karyawanya tidak memiliki NPWP, kecuali karyawanya bergaji di bawah 4,5 juta rupiah atau batas PTKP, telah memiliki NPWP, dan tetap melaporkan bukti potongnya meski nihil dengan bukti potong 1721-A1 malah dipermudah dengan e-bupot.

Jika sesekali mendapatkan THR atau bonus dan lainnya, pemerintah pun menetapkan TER (Tarif Efektif Rata-Rata) bulanan yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024 lalu. Kebijakan ini merupakan pukulan telak di dalam kerangka reformasi perpajakan dan UU Harmonisasi Perpajakan bagi kelas menengah di Indonesia. Apalagi, pada akhir 2024 ini, rencananya DJP akan mulai meng-update sistem teknologi informasi perpajakannya dengan konsep Core Tax System.

Upaya ini, jika dilihat dari sistem ekonomi 4 sektor secara ekonomi makro, terasa benar bahwa private expenditure mulai dipindai secara menyeluruh. Harapannya, boleh saja pengeluaran sektor rumah tangga dipantau sedemikian rupa.

Satu yang harus diingat, ini sah saja dilakukan asalkan standar penghasilan bagi rumah tangga pun ditetapkan tidak boleh di bawah minimal, agar mampu menjalani kehidupan yang lebih transparan, baik dari sisi pemasukan hingga pengeluaran. Dengan demikian, kelas menengah Indonesia tetap menjadi roda penggerak utama perekonomian negara.

Jika ini diterapkan, kelas menengah baru di Indonesia niscaya akan terbentuk dengan 4 poin utama:

- Kepercayaan Kelas Menengah Kepada Negara Soal Pajak

- Kepatuhan Kelas Menengah Soal Pajak

- Sistem Perpajakan yang Akuntabel dan Transparan

- Manfaat yang dirasakan oleh kelas menengah sebagai kelompok pembayar pajak

Jika dari kebijakan ini kemudian masih perlu subsidi untuk kelas menengah, ya tidak apa-apa. Namun, keempat aspek di atas semuanya harus dapat diukur, dilihat, diawasi, serta dirasakan bersama layaknya iuran wilayah tingkat RT atau RW dalam kompleks rumah tinggal kita di skala mikronya.

Negara pun percaya, bahwa jika kelompok kelas menengah baru ini sudah distandardisasi income-nya, maka uang milik negara ini dapat dititipi dalam akun bank dan NPWP-nya untuk dibayarkan kepada negara sebagai timbal balik kenikmatan yang diperoleh oleh kelas menengah baru ini, melalui kepatuhannya membayar pajak.

Dengan demikian, bisa tercipta kelas menengah sesungguhnya, bukan lagi kelas menengah yang menghindar dan bahkan mencari kebebasan dari kewajiban membayar pajak, meski bekerja di sektor informal layaknya yang terjadi pada Gen Z saat ini. Bukan pula kelas menengah yang tak jelas definisinya.

Juga, bukan kelas menengah yang hanya mau menikmati subsidi pemerintah tanpa mau memberikan kembali apa yang menjadi hak dan tugas negara untuk mengelola keuangan tanpa ada korupsi, mark up, dan pelarian modal ke luar negeri.

*) Penulis adalah Dosen Tetap Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan cerminan kebijakan tempat penulis bekerja.