NASIONAL

26 Maret 2024

20:49 WIB

Sensor Film Belum Tajam ke Tujuan

Kebijakan sensor berubah seiring zaman dan pergantian kekuasaan. Tetapi, belum juga menyentuh layanan over-the-top (OTT) dan menyentuh yang lebih esensial.

Penulis: Gisesya Ranggawari, Aldiansyah Nurrahman, Ananda Putri Upi Mawardi

Editor: Leo Wisnu Susapto

JAKARTA – Film sejatinya mempunyai banyak fungsi. Ada pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif, diantaranya. Namun, dapat pula berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha sehat.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman tertulis makna dari film secara tegas. Disebutkan di beleid itu, film adalah karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan. Sekaligus media komunikasi massa berisi gagasan vital kepada publik dengan daya pengaruh yang besar.

Sutradara yang memulai kariernya pada akhir era Orde Baru, Riri Riza punya persepsi luas soal film, khususnya yang diatur di level nasional.

Secara khusus, Riri menilai UU Perfilman, tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan film nasional. Padahal, perundangan ini menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yang diputuskan oleh Mahkamah Kosntitusi (MK) untuk diganti.

Semangat yang ada di perundangan lebih baru, harusnya lebih maju. Namun tidak demikian di beleid pengganti itu, menurut Riri.

“Karena masih ada Lembaga Sensor Film (LSF),” terang Riri Riza, menyoal alasan penilaiannya, dalam perbincangan dengan Validnews, Minggu (24/3).

LSF menurut Riri Riza, bertindak bak algojo, menjadi penentu, apakah film dapat diputar di bioskop atau tidak. Stempel dalam Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) menjadi hal yang menentukan layak tidaknya karya film dinikmati publik luas.

Di sisi lain, Riri mengamini, sensor ini tak selalu menghambat kerja sineas. Sebab, sebagian film sesuai dengan pedoman sensor, sehingga tak terkendala. Sementara itu sebagian film lainnya tak sesuai maka perlu disensor.

"Bagi sebagian ide (film), dia (sensor) merupakan hambatan. Bagi sebagian ide yang lain, tidak ada masalah. Itu situasi yang umum terjadi di mana pun," lanjut dia.

Menurut Riri, di era sekarang ini, kebijakan sensor yang lebih relevan diterapkan adalah dengan klasifikasi usia penonton film. Kebijakan ini paling umum diterapkan di seluruh dunia saat ini.

Di Indonesia, klasifikasi usia sebagai sarana sensor sudah diterapkan juga. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF, klasifikasi usia penonton film dibagi empat. Ada klasisifikasi semua umur (SU), di atas 13 tahun (R13). Kemudian, dewasa di atas 17 tahun (D17), dan dewasa di atas 21 tahun (D21).

Riri mengakui penerapan sensor serupa ini tidak mudah. Sebab, tak jarang orang tua membawa anaknya menonton film yang tak sesuai usianya. Untuk itu, klasifikasi usia penonton film perlu dikomunikasikan lebih gencar kepada publik.

Masyarakat juga perlu lebih dilibatkan dalam penilaian yang dibuat LSF. Misalnya, melalui sebuah situs atau media sosial. Mereka bisa menyatakan suatu film tidak cocok ditonton pengidap klaustrofobia atau individu dengan kondisi rentan lainnya. Jadi, selain kesesuaian usia, ada hal-hal lain yang bisa diantisipasi penonton.

"Walaupun kriteria usianya cocok, tapi dia juga bisa menciptakan kriteria-kriterianya sendiri. Nah, ini kan menurut saya publik bisa jadi lebih terlatih untuk berdiskusi secara terbuka," imbuhnya.

Terkait klasifikasi usia, LSF sejatinya memiliki gerakan Budaya Sensor Mandiri yang menjadi program tahunan sejak 2015. Ini merupakan gerakan literasi masyarakat untuk menonton film sesuai klasifikasi usia. Pada 2021, program ini kian digencarkan setelah dicanangkan menjadi gerakan nasional.

Perihal kebijakan ini, hasil penelitian LSF bersama Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) pada 2023, menyimpulkan bahwa sebanyak 72% penonton mengaku tahu klasifikasi usia penonton. Sedangkan, sebanyak 25% penonton lainnya tidak tahu. Selain itu, sekitar separuh penonton mengaku pernah menonton film tidak sesuai klasifikasi usianya.

Penelitian ini melibatkan 457 responden yang tersebar di seluruh klasifikasi usia penonton. Responden berasal dari empat kota dengan penonton bioskop terbanyak, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.

"LSF berkomitmen untuk kampanye Budaya Sensor Mandiri yang lebih terstruktur dengan melibatkan stakeholder lainnya," ujar Ketua Komisi I LSF, Naswardi, saat merilis hasil penelitian itu, Desember 2023.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal mengatakan, Budaya Sensor Mandiri tak hanya membantu masyarakat memilah tontonan sesuai usia. Namun, juga membantu industri dalam merencanakan produksi film. Oleh karena itu, film bisa selaras antara selera pasar dan kebijakan LSF.

Sensor Horizontal

Peneliti sekaligus pendiri Cinema Poetica, Adrian Jonathan Pasaribu mengatakan, sensor terhadap film, sejatinya tak hanya terjadi secara vertikal atau dilakukan lembaga negara kepada masyarakat. Akan tetapi, juga terjadi secara horizontal alias dilakukan oleh masyarakat sipil. Umumnya ini dilakukan oleh organisasi masyarakat hingga netizen.

Pola yang biasa terjadi belakangan, masyarakat sipil memrotes suatu film dan menimbulkan keriuhan. Ini menjadi jalan masuk aktor negara untuk ikut memrotes. Lalu, melakukan pembatasan sirkulasi film bahkan perundungan.

Berdasarkan pendataan yang Adrian lakukan bersama ArtsEquator, organisasi yang fokus pada praktik seni di Asia Tenggara, ada sebanyak 27 kasus sensor film terjadi di Indonesia pada 2010-2022. Dari angka itu, sebanyak 13 kasus digerakkan oleh masyarakat sipil sebagai aktor kunci. Sementara itu, LSF menjadi aktor kunci sensor dalam tiga kasus saja.

"Aktor sipil terbukti bisa menekan negara, bahkan melangkahi negara dalam banyak kasus. Aktor negara bisa berkongsi dengan sipil dalam arti memakai ormas sebagai tangan untuk menyerang. Aktor negara kadang bisa menyensor sesamanya," papar Adrian dalam diskusi publik "Filmku Maju, Filmku Terbelenggu" yang diadakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Dia mencontohkan, film Kucumbu Tubuh Indahku karya Garin Nugroho sebagai salah satu yang merupakan korban sensor jenis ini. Pada 18 April 2019, film ini telah mendapat izin atau STLS dari LSF untuk tayang di bioskop. Tak lama berselang, muncul petisi daring yang memprotes unsur LGBT dalam film ini.

Pada 26-29 April 2019, pejabat pemerintah di beberapa daerah seperti Depok, Pontianak, Palembang, dan Padang pun memrotes film ini. Mudah ditebak, film ini berakhir dilarang tayang di daerah-daerah itu. Pembubaran penayangan Kucumbu Tubuh Indahku juga terjadi di Semarang dan Bandar Lampung di tahun yang sama.

"Jadi ada pertanyaan, kemudian bagaimana STLS yang diasumsikan di situ kamu dapat dua hak. Kamu mendapat hak untuk berkebudayaan intinya, dan kedua hak untuk berdagang sebenarnya, karena tanpa STLS enggak boleh tayang di bioskop," tukas Adrian.

Platform Streaming

Dalam tulisannya di laman resmi ArtsEquator, Adrian menjelaskan, tekanan publik membuat Kucumbu Tubuh Indahku tak bertahan lama di bioskop. Namun, film ini menemukan rumah kedua di platform streaming film atau layanan over-the-top (OTT) beberapa bulan kemudian.

Hal ini dimungkinkan oleh kurangnya regulasi terkait distribusi film di layanan OTT. Selama ini, aturan sensor hanya berlaku untuk penayangan di bioskop, festival film, dan home video.

Minimnya regulasi di OTT juga disadari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Tahun lalu, mereka sempat mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyensor konten di layanan OTT. Ini bertujuan menjaga masyarakat agar tidak terpapar hal-hal di luar etika.

Saat itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong mengatakan, akan segera mengumpulkan pemangku kepentingan terkait untuk membahas rencana ini. Meliputi pemain OTT, LSF, hingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Kajian diperlukan untuk membahas siapa yang berwenang melakukan sensor OTT. Sebab, layanan OTT berada dalam tanggung jawab Kemenkominfo. Namun, Kemenkominfo hanya punya wewenang menurunkan konten. Sedangkan, wewenang sensor ada di LSF.

"Harus didiskusikan betul-betul supaya tidak muncul pertanyaan, mengapa film-film yang tayang di TV Indonesia disensor? Orang merokok saja di-blur, sementara film di OTT bebas saja. Ini kan tidak fair," ujar Usman saat itu (20/8/2023), seperti dikutip dari Antara.

Validnews berupaya berbincang dengan Usman Kansong untuk menanyakan perkembangan rencana sensor OTT. Dia hanya menjawab singkat, "Belum ada perkembangan," saat dihubungi, Senin (25/3).

Sementara, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ubaidillah menyebutkan KPI sempat dilibatkan dalam kajian sensor OTT yang digagas Kemenkominfo tahun lalu.

"Jadi, ada pertemuan sekali, habis itu belum ada lagi," ujar dia kepada Validnews, Kamis (21/3).

Dia menjelaskan, layanan OTT memang perlu segera ditata oleh negara. Hal ini seperti dilakukan negara tetangga Malaysia dan Thailand.

Penataan OTT utamanya untuk menciptakan keadilan antara lembaga penyiaran konvensional dengan platform media baru. Terlebih, layanan OTT sudah mengambil ceruk iklan lembaga penyiaran konvensional.

Selain itu, hampir setiap hari KPI menerima aduan dari publik terkait konten OTT. Padahal, KPI belum memiliki kewenangan mengurus layanan OTT.

KPI hanya berwenang mengurus penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio, seperti diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI juga tak berwenang melakukan sensor OTT yang merupakan kewenangan LSF. KPI hanya berwenang mengawasi siaran televisi maupun radio.

Dengan begitu, mengatur layanan OTT membutuhkan revisi peraturan atau membuat peraturan baru. Peraturan itu perlu dibuat bersama melibatkan kementerian/lembaga terkait.

"Memang kami belum bisa menjangkau ke sana (OTT). Kami cuma bisa mengimbau masyarakat ketika mengonsumsi platform media baru dan lainnya harus hati-hati,"ujarnya.

Dibalik Sensor

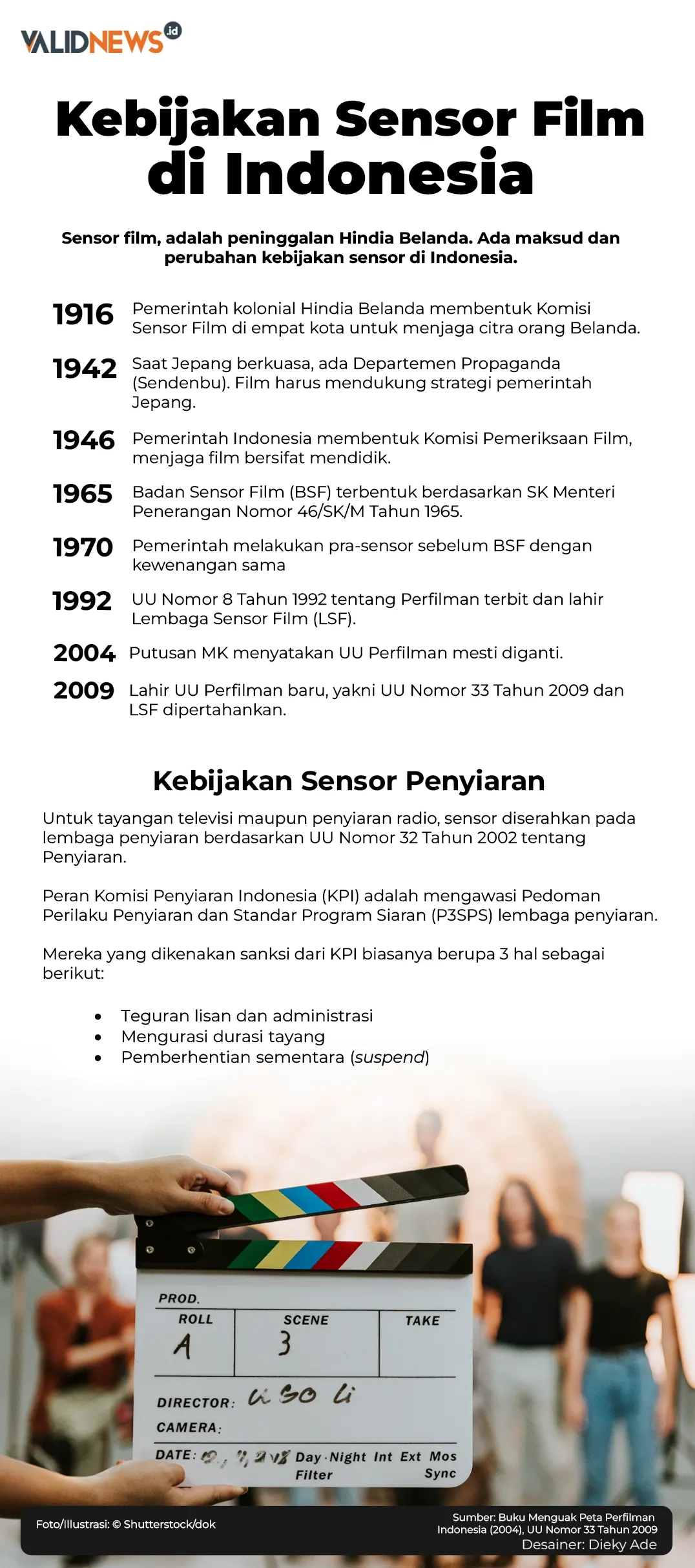

Pada perkembangannya, sensor film di Indonesia kerap beriringan dengan muatan politis. Pun sejak pertama sensor diterapkan di Tanah Air, muatan ini ada.

Dahulu, pemerintahan Hindia Belanda pernah merasa risau dengan isi film-film impor dari Belanda. Saat itu, film yang dikenal sebagai “gambar idoep”, menggambarkan tingkah laku orang barat, termasuk Eropa, yang menonjolkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Pemerintah Hindia Belanda khawatir hal itu memengaruhi penilaian penduduk pribumi terhadap mereka.

Mereka lantas menerapkan kebijakan sensor untuk melindungi citra mereka sendiri. Kebijakan itu tertuang dalam Ordonantie Bioscoop dan tercatat dalam Staatsblad Van Nederland Indie 1916 Nomor 276. Badan yang berwenang melakukan penyensoran adalah Komisi Sensor Film. Ini menjadi awal mula kebijakan sensor film di Indonesia.

Novi Kurnia menorehkannya dalam buku Menguak Peta Perfilman Indonesia (2004). Buku itu memuat, dalam perkembangannya kebijakan sensor selalu menuai kontroversi. Ini karena sensor merupakan pertarungan kepentingan antara pemerintah, pengusaha bioskop, pembuat film, hingga masyarakat.

Persoalan sensor menjadi cukup kompleks pada era Orde Baru. Pada masa itu, sensor tak lagi hanya berkaitan dengan masalah politik. Namun, juga ekonomi, agama, sosial budaya, dan hak asasi manusia. Kuatnya peran pemerintah dalam menentukan kebijakan sensor menunjukkan bahwa sensor berkaitan dengan kepentingan pemegang kekuasaan.

Pada era tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Berdasarkan UU ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1994 yang mengatur sensor secara khusus. Lewat PP ini, lahir Lembaga Sensor Film (LSF) yang menggantikan Badan Sensor Film.

UU itu menyebutkan setiap film dan reklame film yang akan diedarkan wajib disensor.

Hal ini dapat mengakibatkan film diluluskan seluruhnya, dipotong bagian gambar tertentu, dan ditiadakan suara tertentu. Film juga bisa ditolak seluruhnya untuk diedarkan, diekspor, atau ditayangkan.

Kemudian, pada 2007, Masyarakat Film Indonesia menggugat UU Perfilman itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat pasal-pasal terkait sensor karena dinilai melanggar Pasal 28 C ayat 1 dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Gugatan tersebut ditolak MK. Namun, MK berpendapat aturan sensor dalam UU itu sudah tidak sesuai semangat zaman. Tak lama berselang, UU itu dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Berbeda dengan UU sebelumnya, Pasal 60 UU Perfilman yang baru menyebut, lembaga sensor film melaksanakan penyensoran berdasarkan dialog dengan pemilik film yang disensor. Lembaga sensor juga mengembalikan film yang tak sesuai pedoman kepada pemiliknya untuk diperbaiki.

Kini, perkembangan zaman juga mengenal adanya cancel culture. Adanya sensor horizontal ini, bahkan bisa lebih ‘kejam’ dan punitif daripada sensor vertikal dari otoritas negara.

Tren yang berakar dari blog Tumblr pada awal 2010 ini kemudian berkembang dan digunakan di berbagai platform media sosial dan media konvensional. Dilansir dari The New York Post, cancel culture adalah fenomena untuk mengajak menolak seseorang biasanya selebriti dan politisi, merek, acara, hingga film.

Profesor sosiologi dan kriminologi di Universitas Villanova, Jill McCorkel mengatakan, cancel culture merupakan hukuman dari masyarakat terhadap mereka yang dinilai berperilaku di luar norma sosial yang berlaku. Uniknya, sensor jenis baru ini bukan hanya bisa menyebabkan film yang sudah diproduksi menjadi gagal ditayangkan. Sensor dari warga yang biasanya diwadahi dari opini di media sosial ini, bisa menggagalkan film yang tengah diproduksi.

Cancel culture yang lebih pas diartikan sebagai aksi boikot yang dilakukan ramai-ramai, bisa menyebabkan bintang yang sudah ditetapkan akan membintangi sebuah film, kemudian terpaksa diganti.

Di Indonesia, hal ini sudah pernah terjadi. Salah satu yang disebut mengalami ini adalah film Like&Share yang dibintangi aktris Arawinda, pada 2022. Meski di film sebelumnya, Yuni pada 2021, aktris ini bermain bagus dalam film bertemakan isu perempuan, skandal cinta yang disebut terlarang, menjatuhkannya.

Menilik perkembangan budaya dan keterbukaan informasi yang sedemikian bebas, sensor memang diperlukan.

Namun, sensor vertikal yang memberikan mandat kepada elemen negara untuk terlalu jauh mencampuri urusan stándar moral dan lainnya, sepertinya tidak lah perlu. Sensor di televisi yang dilakukan dengan memburamkan bagian dada pesohor yang kebetulan berdada besar, atau dada tokoh kartun bertentuk binatang, sepertinya tidak lah perlu. Masih ada hal lain yang lebih penting, untuk dilakukan, bukan.

Powered by Froala Editor