NASIONAL

14 November 2024

20:51 WIB

Menghadapi Perubahan Iklim Bersenjata Dana Desa

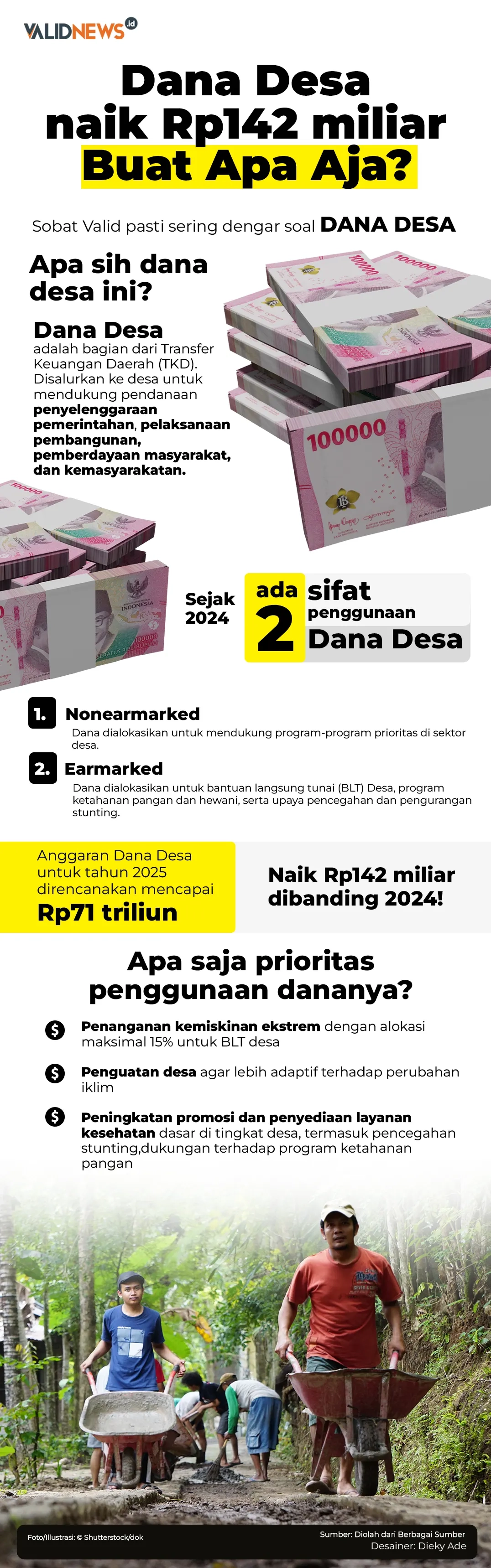

Dana Desa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp71 triliun. Besaran ini ditujukan untuk aksi desa mengatasi perubahan iklim. Kapasitas aparat desa menerapkannya menjadi momok yang menghantui.

Penulis: Gisesya Ranggawari, Oktarina Paramitha Sandy, Aldiansyah Nurrahman

Editor: Leo Wisnu Susapto

Petugas memilah sampah plastik di BUMDes Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah (Kupas) Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (7/2/2023). Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah.

JAKARTA - Pemerintah memastikan upaya mengatasi perubahan iklim. Salah satunya, dengan menyediakan dana.

Pada 2025, pemerintah telah menyiapkan Rp71 triliun sebagai Anggaran Dana Desa (ADD). Lalu, dari total ADD itu, tiap desa akan menerima Rp8 juta-Rp12 juta untuk mendukung penanganan perubahan iklim bagi 81.616 desa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jaka Sucipta mengurai alasan alokasi ADD untuk perubahan iklim. Menurutnya, pemerintah desa perlu ikut aktif terlibat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim di wilayahnya masing-masing. Lantaran, bencana alam setiap tahunnya membuat negara mengeluarkan anggaran Rp20 triliun-Rp50 triliun.

"Di Indonesia bencana alam menimbulkan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Satu dari sepuluh penduduk Indonesia rentan jatuh miskin akibat bencana," urai Jaka dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/11).

Anggaran itu akan dipakai untuk berbagai macam kegiatan mengatasi dampak perubahan iklim, seperti normalisasi sungai; irigasi dan pembangunan saluran air; pembangunan energi alternatif dan terbarukan; serta pengelolaan sampah dan limbah. Pemerintah sudah memetakan, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengintervensi dana desa khusus untuk mengatasi perubahan iklim. Misalnya, belum ada tingkat risiko dampak perubahan iklim di level desa.

"Data keberpihakan desa terhadap aksi mitigasi dan adaptasi iklim juga belum ada, kodefisikasi dari kementerian dalam negeri untuk kepentingan forması pengalokasian dana desa dan minim-nya data administrasi wilayah pedesaan belum lengkap," jelasnya..

Pemahaman

Manajer Kajian Kebijakan WALHI, Nur Wahi Satrio mengamini, penting adanya alokasi anggaran dana desa untuk perubahan iklim. Ketersediaan itu merupakan salah satu upaya merespons krisis iklim. Namun, lagi-lagi yang menjadi perhatian adalah perlu dipastikan sejauh mana alokasi anggaran desa ini bisa berkeadilan dan transparan.

Menurut dia, alokasi anggaran ini perlu diarahkan untuk pelindungan dan pemulihan hak lingkungan dan hak rakyat, terutama masyarakat rentan, yang terdampak krisis iklim. Bukan hanya kebijakan yang sifatnya umum dan seremonial.

"Jadi jangan hanya mengeruk sungai misalnya, harus lebih fokus untuk masyarakat rentan yang terdampak. Perlu dipetakan juga," ucap Satrio kepada Validnews, di Jakarta pada Selasa (12/11).

Ketimbang langsung menerapkan program-program penanggulangan perubahan iklim di desa, Satrio menilai lebih rasional jika alokasi anggarannya digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dan tokoh desa agar memahami secara detail perubahan iklim. Pasalnya, para kepala desa memang belum terlalu memahami isu perubahan iklim, termasuk dampaknya bagi masyarakat. Dikhawatirkan, saat pelaksanaan kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

"Alokasi pendanaan bisa diarahkan untuk peningkatan kapasitas, baik kepada pemerintah desa dan masyarakat, untuk dapat beradaptasi dan berketahanan iklim," imbuh Satrio.

Kapasitas dan pemahaman kepala desa akan perubahan iklim memang jadi pertanyaan. Bahkan, salah satu yang mendasar adalah apa itu perubahan iklim dan dampaknya. Misalnya, memahami informasi cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), atau bagaimana mengelola sampah di desa masing-masing sehingga bisa mengurangi jumlah sampah ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA).

Minimnya pemahaman ini bisa terjadi karena akses informasi. Bisa juga karena tingkat pendidikan kepala desa. Menurut UU Desa, syarat pendidikan minimal menjadi kepala desa lulus SMP.

Pada 2022, menurut data Kemendagri, jumlah kepala desa di Indonesia lulusan SMP mencapai 17% atau sebanyak 16.491 dari 74.962 desa di Indonesia. Kemudian, ada 5% kepala desa tamatan SD.

Sementara itu, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas kepala desa di Indonesia lulusan SMA. Persentasenya tercatat mencapai 57,54% pada 2021.

Lalu, kepala desa yang merupakan lulusan S1 sebanyak 23,62%, sedangkan yang berpendidikan S2/S3 hanya 1,83%.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Arifin Abdul Majid menegaskan, tingkat pemahaman kepala desa akan beragam isu dan program berbeda-beda. Menurutnya, kepala desa di pedalaman masih belum memahami terkait penanggulangan perubahan iklim. Oleh sebab itu, menurut dia, perlu sosialisasi yang menyeluruh bagi kepala desa terkait perubahan iklim ini. Melalui pendekatan-pendekatan edukatif ini, Arifin meyakini pemikiran para kepala desa akan lebih terbuka.

"Minimal diajak duduk bersama, coba dong bantu keluasan informasi tentang perubahan iklim. Mungkin kepala desa, 'ayo bareng-bareng bahas perubahan iklim'," kata Arifin kepada Validnews, Rabu (13/11).

Sepemahaman dia, rencana alokasi dana desa untuk penanggulangan perubahan iklim ini akan berkaitan seputar mitigasi bencana alam. Contohnya, membuat penampungan air saat musim hujan agar pada saat musim kemarau bisa dimanfaatkan untuk menghindari kekeringan.

Kemudian, antisipasi penebangan pohon, penguraian limbah, serta mengurangi penggunaan pemanas atau rumah kaca. Lalu, perbaikan drainase air, saluran aliran sungai dan jembatan, dengan harapan jika terjadi banjir tidak menyebabkan sampah naik ke daratan.

Meski berpikiran positif, Arifin mengakui rencana ini dihadapkan oleh banyak tantangan. Selain soal kebiasaan korupsi dan SDM yang belum memadai, tumpang tindih wewenang jadi persoalan lain.

Pemerintah desa, kata Arifin, tidak memiliki induk resmi yang selalu hadir. Padahal, harusnya Kementerian Desa yang membawahinya. Namun, belakangan wewenang ada di Kemendagri.

Belum lagi, terkait anggaran berhubungan dengan Kementerian Keuangan dan perubahan iklim yang lebih berhubungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Sekarang kan jadi pusing juga nih desa harus kontrol ini, kontrol itu, apalagi kapasitas kemampuan desa kan macam-macam SDM-nya," cetus dia.

Hal yang juga harus disadari, peran dan fungsi di desa-desa masih banyak yang belum utuh, seperti DPD/BPD, LPM, dan pendamping desa. Namun, Arifin memastikan pemerintah desa siap menerima segala bentuk arahan dari pemerintah pusat.

Ditambah, banyaknya program yang mesti dijalankan pemerintah desa, mulai dari pencegahan stunting, ketahanan pangan, kemandirian desa, pengembangan ekonomi lokal, dan sebagainya.

"Kami siap saja menjalankan program-program prioritas yang ditetapkan pemerintah. Nanti ada prioritas skala lokal desa, yang mungkin tiap-tiap desa akan berbeda skala prioritasnya," ungkap dia.

Terkait pengawasan, secara umum setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah desa akan diawasi pemerintah kabupaten/kota melalui inspektorat. Biasanya, inspektorat turun langsung ke desa untuk memeriksa perencanaan pelaksanaan pelaporan dan melakukan evaluasi.

"Itu dilakukan secara periodik oleh inspektorat. Itu yang sekarang terjadi. Dan di desa pun juga masyarakat secara utuh bisa melihat, mengawasi, alur dana yang masuk-masuk ke desa termasuk nanti program perubahan iklim," papar Arifin.

Potensi Penyelewengan

Peneliti Next Policy, Dwi Raihan R memaparkan, rencana alokasi dana desa untuk penanggulangan perubahan iklim sejatinya baik sebagai langkah awal penanganan perubahan iklim. Sebab, perubahan iklim merupakan isu global dan Indonesia merupakan negara yang sangat berdampak terhadap perubahan iklim.

Namun, menurut dia, perubahan iklim bukan hanya tugas di level desa. Banyak sumber lain yang bisa dikelola, seperti pelaku ekonomi yang merusak lingkungan, baik dalam bentuk pajak atau iuran.

"Jadi, dana desa harusnya diperuntukkan untuk pemberdayaan desa dan membangun desa mandiri," kata Dwi kepada Validnews, Rabu (13/11).

Ia menyebut, adanya ketidakterbukaan anggaran, mark-up, proyek fiktif hingga minimnya pelibatan masyarakat masih jadi masalah pengelolaan dana desa. Walaupun tidak semua kepala desa terlibat, menurut Dwi hal ini menunjukan bahwa anggaran dana desa belum terealisasi dengan baik.

Jika rencana ini dijalankan, Dwi menyarankan agar mengedepankan transparansi dan laporan pertanggung jawaban terkait dana desa. Pemerintah bisa membuat portal informasi, apalagi di era digital ini membuat masyarakat menjadi pengawas yang efektif.

Di sisi lain, Dwi menilai berjalannya rencana ini sangat bergantung pada pengetahuan dan kesadaran para kepala desa. Maka, pemerintah pusat perlu melakukan sosialisasi yang masif mengenai hal tersebut.

"Jika tidak, alokasi anggaran ini justru menjadi celah korupsi dengan dalih penanggulangan perubahan iklim," tegas Dwi.

Sebagai tindakan preventif, laporan dana desa dibuat per semester atau triwulan. Dari sana, pemerintah pusat dapat mengevaluasi terkait efektivitas kebijakan tersebut.

"Selain itu, pemerintah dapat menggandeng masyarakat sipil, akademisi, maupun NGO yang memiliki fokus di bidang tersebut," ucap dia.

Kekhawatiran yang masih mencuat adalah penyimpangan Dana Desa. Mengacu data Indonesia Corruption Watch (ICW), korupsi di level desa menunjukkan tren meningkat. Di level desa, juga menjadi sektor paling banyak ditindak atas kasus korupsi dari 2015 sampai 2021.

Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar.

Hal ini berlanjut pada 2022, dengan jumlah 155 kasus korupsi pada sektor desa. Ini setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum, di mana 133 kasus berhubungan dengan Dana Desa dan 22 kasus berkaitan dengan penerimaan desa.

Lanjut ke tahun 2023, ICW mencatat terdapat 187 kasus korupsi di tingkat desa dan menjadi yang tertinggi sepanjang tahun. Korupsi di tingkat desa pada 2023 merugikan negara sekitar Rp162,2 miliar.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Nurcahyadi Suparman, mengingatkan perlu tindakan preventif terhadap potensi kebocoran dana desa atau korupsi dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Ia menyerukan, diperlukan tata kelola yang efisien dan transparan terkait kinerja pengelolaan dana desa. Jangan sampai, penilaian hanya fokus pada output kinerja dalam Indeks Desa Membangun sebagai patokan.

"Harus ada tata kelola yang bicara akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terkait perencanaan desa, anggaran dan kebijakan," ungkap Herman yang juga akrab disapa Arman kepada Validnews, Rabu (13/11).

Demi meminimalkan kebocoran dana desa, Herman menyarankan agar penilaian terhadap akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi harus jadi perhatian. Khususnya, oleh pemerintah kabupaten/kota dengan landasan yang jelas.

Dia pun menekankan agar penerapannya disesuaikan dengan masing-masing daerah. Walaupun nomenklaturnya untuk perubahan iklim, tetapi perlu disesuaikan dengan persoalan di setiap desa itu.

Di sisi lain, KPPOD mendukung wacana ini karena sejatinya rencana ini sudah mulai dicoba sejak lama lewat pilar lingkungan dalam Indeks Desa Membangun.

"Misalnya, desa yang punya sumber daya hutan ya alokasinya untuk pelestarian hutan, meskipun cacatan besarnya dengan sistem e-marking atau mandatory spending ini berlawanan dengan konsep desa membangun atau otonomi desa. Tapi oke kalau untuk perubahan iklim," kata Herman.