NASIONAL

13 September 2022

21:00 WIB

Jalan Berliku Mengupayakan Keragaman Pangan

Keragaman pangan Indonesia belum jadi tujuan serius pemerintah, sedangkan ancaman krisis pangan kian nyata

Penulis: Gisesya Ranggawari, Aldiansyah Nurrahman

Editor: Leo Wisnu Susapto

JAKARTA – Pada puncak peringatan Hari Meteorologi Dunia ke-72, Rabu (30/3/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kembali soal kerawanan ketahanan pangan Indonesia. Ada perubahan iklim yang mengancam.

Presiden memperkirakan, cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi dan disertai risiko tinggi. Kondisi Indonesia sebagai negara agraris sangat tidak diuntungkan dengan keadaan ini.

"Frekuensi, intensitas, dan durasi bencana geohidrometeorologi akan makin meningkat. Daya adaptabilitas tanaman dan produktivitas tanaman semakin menurun dan ini mengancam ketahanan pangan di negara kita," kata Jokowi saat itu.

Ini bukan kali pertama Jokowi menyitir masalah perubahan iklim. Berkali dia mengungkapkannya, dalam berbagai kesempatan. Sekali waktu, Presiden Jokowi juga menuturkan, pernah menerima telepon dari seorang perdana menteri negeri sahabat, meminta Indonesia memasok minyak goreng ke negara tersebut. Permintaan disebabkan stok menipis dan ancaman krisis jika tak lagi ada tersedia di pasar.

Hal yang diungkapkan Presiden bukan isapan jempol. Beragam cara dilakukan pemimpin untuk melindungi pangan negaranya.

Pemimpin negara biasa bersiasat. Proteksi lewat kebijakan menjadi hal yang wajar diterapkan. Meminta bantuan negara tetangga atau negara sahabat, sah saja dilakukan. Yang terbaru, misalnya adalah India. Belakangan negara ini melarang ekspor gandum karena khawatir pasokan di dalam negeri minim. Atau Malaysia, melarang ekspor ayam hingga memicu krisis di Singapura.

Dengan adanya perang di Ukraina yang menimbulkan dampak supply-chain khususnya terhadap makanan dan pupuk, kekhawatiran ini bahkan sudah menjadi nyata. Perang dan perubahan iklim jadi ‘duet kombo’ yang membawa ancaman fatal buat dunia.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Kenichi Shono, Senin (5/9) seperti dikutip dari Xinhua mengungkapkannya. Dia mengatakan, ada lebih dari 282 juta orang di Afrika sub-Sahara tengah menghadapi kelaparan ekstrem. Somalia juga menghadapi malapetaka yang sama.

Ragam Tanpa Manfaat

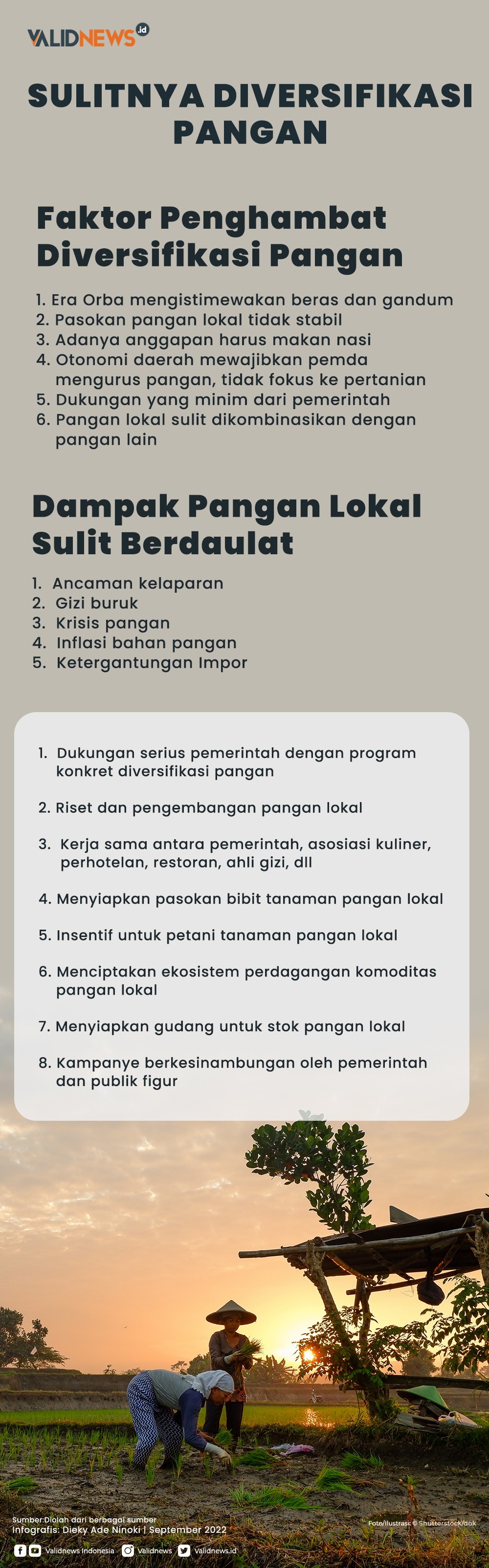

Dahsyatnya akibat duet maut perubahan iklim dan perang, plus efek pandemi yang belum tuntas, menurut Manajer Program Ekosistem Pertanian Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) Renata Puji Kosmedi seharusnya menyadarkan pengambil kebijakan untuk tidak lagi bergantung ke satu atau dua jenis pangan. Diversifikasi pangan menjadi keniscayaan.

Soal variasi, Indonesia jelas kaya akan itu. Di tanah air, sumber pangan keragaman hayati Indonesia tak bisa disebut sedikit. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, Indonesia memiliki 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat, 75 jenis sumber minyak atau lemak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, serta 110 jenis rempah dan bumbu.

“Kita enggak cuma ada karbohidrat dari beras. Kita punya sumber yang lain. Karbohidrat yang bisa diganti atau kemudian digunakan, itu per tiap daerah juga punya kekayaan yang berbeda-beda,” ujar Renata, Senin (12/9).

Selain beras, Indonesia juga bergantung pada terigu. Padahal sumbernya dari negara lain. Dan, ketergantungan terhadap jenis pangan tertentu memang harus dibayar mahal.

Contoh buruk menyeragamkan pangan menurut Renata, bisa dipelajari seperti kasus di Asmat, Papua pada 2003. Warga setempat kadung tergantung beras. Padahal, pangan lokal yang tepat umbi-umbian dan sagu yang tidak kalah bergizi.

Akhirnya di Asmat terjadi gizi buruk dan busung lapar. Warga lokal yang dulunya peroleh karbohidrat dari banyak jenis makanan, belakangan jadi terfokus hanya konsumsi beras.

Ketergantungan pada beras sendiri bermula dari program bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) dari pemerintah. Peralihan konsumsi masyarakat ke beras semakin cepat. Masyarakat Papua jadi tak lagi mengolah pangan lokal. Hanya menunggu jatah raskin tiap bulan. Saat stok raskin terlambat masuk karena masalah transportasi, busung lapar terjadi kemudian.

Belakangan, pemerintah mencoba agar masyarakat mengonsumsi pangan beragam. Renata mengapresiasi Bappenas yang tengah menyusun skema regionalisasi pangan. Tujuannya, agar setiap daerah mempunyai potensi lokal seperti sudah diatur di UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

“Kita juga bisa lihat penyediaan pangan sesuai potensi lokal. Kemudian transformasi sistem pangan pun akan mulai ke arah regionalisasi, memberikan ruang pada daerah melakukan gerak untuk itu,” sambungnya.

Badan Pangan Nasional juga berupaya menekankan variasi makanan dengan meninjau Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan untuk pangan lokal.

Urusan Daerah

Terhadap beragam upaya itu, pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, keragaman pangan adalah proses adaptasi. Misalnya masyarakat di Nusa Tenggara, baik Timur maupun Barat itu cenderung makan sorgum dan jagung yang memang cocok ekologi yang kering.

Indonesia, dijelaskannya, terdiri dari banyak pulau yang topografinya juga tidak seragam, terutama yang di daerah yang bergunung-gunung. Makanya iklim tidak daerah beragam dan hal itu menciptakan keragaman pangan lokal yang luar biasa.

“Kalau yang beragam didorong jadi seragam itu menyalahi nature. Justru yang harus dikembangkan keberagaman itu,” ujar dia, Sabtu (10/9).

Dengan begitu banyaknya topografi, pemerintah pusat kelimpungan. Maka, Khudori berpandangan yang mesti fokus mengatasi keragaman pangan di daerah itu adalah pemerintah daerah (pemda). Dalam beleid tentang otonomi daerah, dijelaskan urusan pangan itu wajib bagi pemda. Sementara itu, pertanian menjadi urusan pilihan bagi pemda.

Dalam perkembangannya, nasib pangan local semakin tersisih jauh. Jika dilihat tingkat konsumsi dan tingkat partisipasi pangan nomor satu masih beras. Konsumsinya mencapai 108 kilogram (kg) per kapita pada 2021.

Partisipasinya sudah 100%, artinya semua warga sudah makan beras, meski tingkat konsumsinya berbeda-beda. Selanjutnya adalah gandum, tingkat konsumsi per kapitanya 17 kg dan tingkat partisipasinya juga besar meninggalkan pangan lokal.

“Impor gandum tahun lalu 11,7 juta ton, konsumsi beras kita tahunan 29-30 juta ton per tahun. Jadi impor gandum itu sudah sepertiga dari konsumsi beras. Idealnya kalau kita mendorong konsumsi yang semakin beragam yakni pangan lokal, bukan terigu yang sebenarnya kita impor,” kata dia.

Pangan lokal seperti jagung, sorgum, sagu, ubi jalar, singkong, tales, dan kentang masih tergolong inferior dibandingkan beras dan gandum. Pangan lokal memiliki masalah masih sulit didapatkan. Pangan lokal juga tidak selalu tersedia setiap saat.

Lalu, penyajian pangan lokal juga sulit. Berbeda dengan gandum dalam hal ini terigu, yang mudah disajikan. Selain itu juga mudah dikombinasikan dengan panganan lain. Namun, dari segi harga juga tidak kompetitif. Baru di beberapa daerah seperti Bima dan Sumba Timur yang harga seperti sorgum bisa setara beras.

Adapun soal bagaimana beras dan gandum bisa merajai panganan Indonesia, Khudori menjabarkannya.

Ini berihwal dari masa Orde Baru. Ada intervensi kebijakan yang menunjukkan beras dianggap superior. Misalnya, ketika PNS atau tentara ditempatkan di daerah yang sebetulnya bukan penghasil beras, mereka dikirimi beras. Akhirnya, perlahan-lahan masyarakat melihat beras jadi superior. Beras dinilai pangan yang moderen.

Kemudian, ketika krisis moneter melanda, ada kebijakan operasi pasar khusus yang menjadi cikal bakal raskin (beras miskin). Masyarakat miskin dimanapun, dari suku apapun mendapatkan beras yang sama. Akhirnya, makanan asli mereka terlupakan.

Di sisi lain, konsumsi gandum sebenarnya rendah, bahkan hingga era 1970’an. Namun, saat krisis terjadi pada era Presiden Soeharto, gandum datang sebagai bantuan dari Amerika Serikat. Ini memopulerkan makanan yang bukan asli bumi Indonesia.

Pemerintah pun mengembangkan pengolahan gandum. Lalu, supaya terigu ini bisa diabsorbsi secara luas, dijadikan konsumsi masyarakat dengan harga hanya 50% dari seharusnya.

“Dilakukan terus menerus, ada kebijakan lewat bulog, impor monopoli lewat bulog, dan lewat perselingkuhan politik. Ya Orde Baru kita tahulah ada penganakemasan ke kroni-kroninya presiden itu,” sambung dia.

Hal itulah yang menyebabkan gandum terus bertahan. Bahkan produsen-produsennya membuat inovasi yang sedemikian rupa, seperti mi dengan cita rasa yang beragam, sehingga sulit sekali digantikan dengan pangan lokal.

Memang butuh waktu tidak sebentar untuk bisa mendekati sumber pangan lokal mendekati gandum maupun beras. Akan tetapi, Khudori menyerukan, langkah terdekat adalah menumbuhkan rasa bangga kepada masyarakat di daerah masing-masing untuk bangga terhadap panganan lokalnya sendiri. Misalnya, warga Papua dengan sagu atau Nusa Tenggara dengan sorgum.

Pengelolaan Keragaman

Keragaman pangan lokal belum berdaulat menjadi sorotan anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB, Daniel Johan. Dia mengatakan perkembangan keragaman pangan masih jauh dari harapan. Bahkan, ungkapan jika belum makan nasi berarti belum makan, seolah menegaskan dominasi beras dalam rantai makanan.

Dia menilai, upaya untuk diversifikasi pangan masih belum signifikan. Politik anggaran pangan masih fokus untuk mengejar produksi beras tinggi.

“DPR terus mendorong agar ada dukungan anggaran bagi pangan yang beragam ini, dan harus ada gerakan diversifikasi, seperti di perikanan dan kelautan ada program ‘gemarikan’ (gerakan makan ikan),” jelasnya, Jumat (9/9) di gedung parlemen DPR.

Daniel berpandangan, anggapan nasi adalah makanan mutlak menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan keragaman pangan. Selain itu, dukungan pemerintah masih rendah. Dukungan anggaran produksi agar cukup untuk distribusi secara berkesinambungan masih kurang.

Dia juga menyoroti banyaknya impor pangan, yang menurutnya adalah bentuk ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber pangan dalam negeri. Langkah yang mesti diambil pemerintah untuk memperbaikinya, beragam. Yang menjadi prioritas adalah adanya political will dengan anggaran program produksi keragaman pangan.

Inovasi

Untuk memulainya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi melihat kini waktu yang tepat. Apalagi dunia sedang mengalami gejolak, akibat covid-19 dan perang Ukraina dan Rusia seperti sekarang.

“Semakin ketergantungan sama luar negeri, kedaulatan pangan kita jadi kurang baik,” jelasnya, Kamis (13/9).

Dalam komposisi makanan sehat di satu piring yang ideal adalah sepertiga bahan pokok, sepertiga sayur-mayur, sisanya seperenam-seperenam lauk-pauk dan buah-buahan.

Badan Pangan Nasional sendiri sedang gencar mengampanyekan konsumsi aneka ragam pangan lokal sekaligus demi menjaga gizi seimbang yang sudah digelar di 514 kabupaten/kota. Sementara itu, pemerintah juga tengah mengembangkan food estate di Kalimantan seluas 30.000 hektare. Ada juga di Papua, Sumatera dan Nusa Tenggara.

Upaya yang sama juga sedang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Laksana Tri Handoko sebagai pucuk pimpinan badan ini mengatakan, pihaknya melakukan riset guna mendukung kedaulatan pangan, termasuk kesehatan.

Hal ini sesuai dengan kondisi global saat ini yang mengalami krisis efek dari percaturan geopolitik global yang mengakibatkan fluktuasi komoditas pangan.

“Fokus ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi sekaligus agar Indonesia memanfaatkan peluang ekonomi dengan menjadi pemain global komoditas terkait,” katanya, Jumat (9/9).

Seperti halnya Bapanas, BRIN menilai diversifikasi mutlak diperlukan untuk mencapai kedaulatan pangan. Walau begitu, saat ini ada kecenderungan keragaman pangan semakin menurun, karena semakin banyak yang tergantung pada konsumsi nasi dan roti berbasis gandum.

Beranjak dari hal ini, BRIN menyerukan juga diversifikasi produk turunan dari beragam jenis pangan non-beras. Misalnya, dari jagung dibuat mi, sereal, dan keripik. Dengan demikian, diharap masyarakat lebih mudah menerima dibandingkan produk mentah yang masih memerlukan pengolahan yang tidak mudah.