NASIONAL

04 Maret 2019

19:38 WIB

Trans Jawa, Antara Manfaat dan Mudarat

Pembangunan jalan tol Trans-Jawa tidak dapat menguntungkan semua pihak. Namun pemerintah tetap optimistis, langkahnya menggenjot penyelesaian Trans Jawa menimbulkan lebih banyak manfaat ketimbang mudarat

JAKARTA – “Adanya tol Trans Jawa itu tidak membuat efisiensi, terutama ongkos,” ungkapan tersebut dilontarkan Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoeton kepada Validnews, Kamis, (28/2) lalu.

Di balik cita-cita pemerintah untuk menyatukan Jawa melalui jalan bebas hambatan, masih terdapat berbagai polemik yang menyertainya. Meskipun diyakini memiliki multimanfaat, beberapa pihak justru menilai pembangunan jalan tol tersebut dinilai belum tepat. Kemacetan, pertumbuhan kendaraan, dan dampak lain yang mengiringi pembangunan, menjadi aspek yang perlu diperhatikan di balik keberhasilan pembangunan tol Trans Jawa.

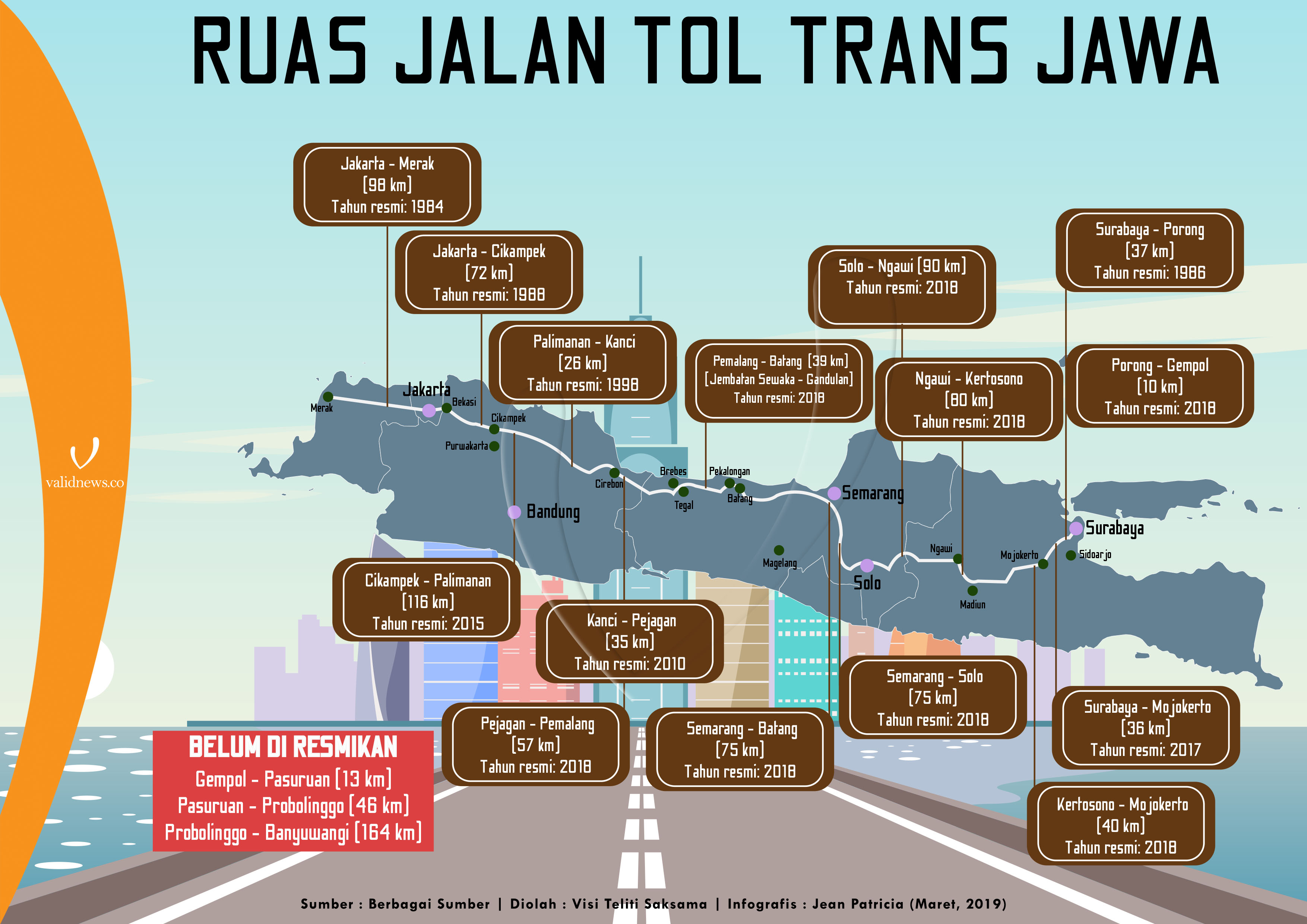

Sekadar mengulas, mega proyek bernama Trans Jawa sebenarnya telah digagas sejak 20 tahun lalu. Namun penyelesaiannya kerap mundur dan nyaris mangkrak, hingga akhirnya baru diresmikan pada akhir 2018 lalu. Mega proyek itu akhirnya berhasil rampung menghubungkan Merak di barat hingga Banyuwangi di sisi timur.

Berbagai permasalahan klasik memang sempat menghampiri proyek Trans Jawa. Misalnya saja, soal pembebasan lahan. Dilansir dari berbagai sumber, anggaran pembebasan lahan Trans Jawa diestimasi mencapai lebih dari Rp5 triliun. Belum lagi soal biaya pembangunan yang tentunya menghabiskan dana lebih banyak lagi.

Tol yang memiliki panjang kurang lebih 1.167 kilometer itu, sebenarnya dibangun bukan tanpa alasan. Tol ini dianggap dibutuhkan guna mengurangi biaya logistik dan meningkatkan kelancaran konektivitas di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Demi mempercepat proyek yang menguras kocek, pemerintah pun melibatkan peran swasta dalam pembangunan tol Trans Jawa. Sebagaimana layaknya proyek pemerintah yang lain, proses investasi yang masuk pun tetap harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti prakualifikasi, proses lelang, keputusan penetapan pemenang, penyiapan badan usaha jalan tol, dan perjanjian pengusahaan jalan tol.

Jika dihitung estimasi waktunya, proses keseluruhannya menghabiskan waktu selama 7 bulan. Lebih rinci, proses prakualifikasi hingga keputusan pemenang, memakan waktu sekitar 5 bulan, sisanya untuk keperluan lain-lain selama 2 bulan.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tahun 2016-2017, terdapat 47 perusahaan pengelola jalan tol di Indonesia. Beberapa di antaranya, yakni PT Jasa Marga, PT Marga Mandala, dan PT Lintas Marga Sedaya.

Ekonomi dan Sosial

Kembali ke tahun 2008 silam, Kementerian PUPR sejatinya sudah memastikan pembangunan tol Trans Jawa telah dipikirkan secara matang, termasuk segala konsekuensinya. Kala itu, pemerintah telah memikirkan konsekuensi berupa pengurangan lahan pertanian subur di Pulau Jawa.

Konsekuensi logisnya, harus ada yang sedikit dikalahkan demi pembangunan Trans Jawa. Pembangunan jalan tol yang memakan lebih dari 4.264 hektare lahan, memang didominasi areal persawahan. Padahal, selama itu Pulau Jawa menjadi pemasok besar kebutuhan pangan nasional, yakni mencapai 53% dari total kebutuhan nasional.

Bukan hanya lahan persawahan, pembangunan ini juga berdampak pada tata ruang lahan. Pembangunan tol yang membelah Jawa akan memotong alur sungai, saluran irigasi, dan alur distribusi pertanian. Tak ayal jika kekhawatiran akan ekses dari proyek ini terlihat menyeruak.

“Tol Trans Jawa ini bisa merugikan pengemudi yang membawa logistik karena ongkos angkut yang harus dikeluarkan untuk barang tersebut. Padahal, pengusahanya kan tidak mau menaikkan ongkos walaupun alasannya masuk tol,” tutur Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoeton kepada Validnews, Kamis (28/2).

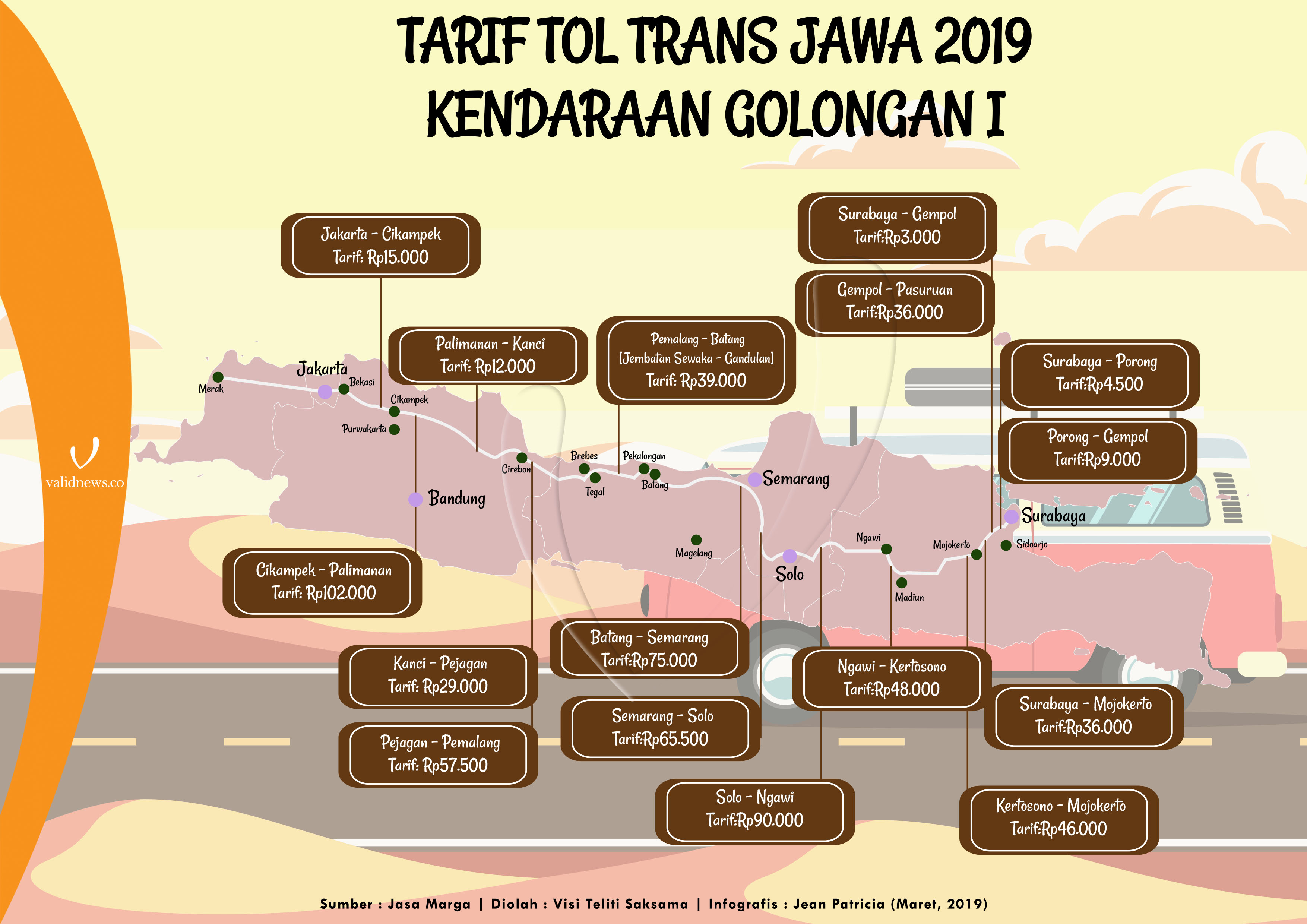

Bila dikalkulasikan, biaya yang harus dikeluarkan pengemudi kendaraan yang ingin masuk tol, untuk kendaraan golongan V dengan jenis truk atau transportasi pengangkut logistik lain, jumlahnya bisa mencapai Rp1.382.500.

Biaya tersebut harus ditanggung oleh pengemudi yang ingin menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya jika terus melewati tol. Sejumlah gerbang tol pun mengenakan biaya yang lumayan tinggi.

Dari jakarta menuju Cikampek, misalnya, pengemudi mengeluarkan uang sebesar Rp13.000. Kemudian untuk ruas Cikopo–Palimanan yang dibanderol harga paling tinggi, yakni Rp306.000, dan Palimanan–Kanci sebesar Rp32.000. Kemudian Pejagan–Pemalang Rp115.000, Pemalang–Batang Rp78.000, Batang Semarang Rp150.000, Semarang–Solo Rp115.500, Solo–Ngawi Rp150.000, Ngawi–Kertosono Rp176.000, Kertosono–Mojokerto Rp138.000 dan terakhir Mojokerto–Surabaya Rp51.000.

Omzet Usaha

Keluhan lain mengenai dampak pembangunan tol Trans Jawa juga dinyatakan oleh Aini, salah satu pelaku usaha batik tulis di International Batik Center (IBC). Berlokasi di Pekalongan, pusat belanja batik ini dilalui oleh tol Trans Jawa.

Aini menceritakan perubahan kondisi toko di IBC sebelum dan setelah dibangunnya tol Trans Jawa. Jika sebelum ada tol, omzet batiknya bisa mencapai Rp100 juta perbulan, setelahnya dia hanya memperoleh Rp70 jutaan saja.

“Sebelum ada tol, International Batik Center selalu ramai, banyak pembeli. Tapi setelah dibangun itu (tol Trans Jawa) jadi sepi. Penurunan omzetnya sampai 30%,” ungkapnya kepada Validnews, Rabu, (27/2).

Menurut Aini, hal serupa bukan hanya menimpa usaha batiknya saja, tetapi juga pedagang lain yang berjualan di sepanjang jalur yang dilalui tol Trans Jawa. Dia mengaku telah berusaha untuk kembali mendongkrak pemasukannya, namun belum berhasil.

“Upaya yang sudah dilakukan (untuk kembali menaikkan omzet) misalnya diadakan event-event menarik di IBC,” katanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sumaryoto mengenai dampak keberadaan jalan tol dalam Journal of Rural and Development Volume 1 tahun 2010, beberapa dampak lain yang juga timbul karena pembangunan tol Trans Jawa yakni berkurangnya daerah resapan air. Kemudian juga adanya gangguan aksesibilitas bagi warga yang berbatasan langsung dengan jalan tol.

Variasi Pilihan

Tarif yang dinilai terlalu mahal membuat tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta–Surabaya dianggap belum efektif menekan biaya logistik. Hal sedikit berbeda terjadi dengan bus angkutan penumpang.

“Kalau bus penumpang mungkin tidak (rugi), apalagi saat hari raya, tarifnya biasanya naik, nah itu bisa ter-cover, tidak masalah,” jelas Adrianto.

Adrianto menambahkan jika di hari biasa, sopir bus membawa banyak ‘penumpang batu’ (penumpang yang naik dari pemberhentian awal hingga akhir), melintasi tol, bukan lagi jadi halangan. Namun jika penumpang yang dibawa sedikit dan hendak turun di daerah sekitar tol Trans Jawa, biasanya sopir akan menyiasati dengan keluar-masuk tol.

“Misalnya dari Jakarta menuju Semarang, tidak ada yang turun di Pemalang, ya sudah supir Itu bisa aja masuk tol total. Tetapi kalau ada yang turun, ya dia akan keluar tol,” jelasnya.

Adrianto sendiri berpendapat, keberadaan tol Trans Jawa saat ini adalah variasi kebutuhan pengguna transportasi. Lewat atau tidaknya mobil ke tol Trans Jawa, tergantung sejauh mana kendaraan itu membutuhkan akses tol.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pun meyakini, tol Trans Jawa dapat dijadikan pilihan transportasi penumpang.

“Menurut saya, pembangunan dampaknya lebih positif. Karena akan memperpendek atau mempercepat waktu tempuh. Kemudian, biaya perjalanan bisa di bawah kereta api. Selama ini, permasalahan bus reguler yang lewat jalur lama kan agak padat,” terang Budi kepada Validnews, Jumat, (22/2).

Kereta Api

Perhitungan biaya menggunakan akses darat dalam hal ini tol Trans Jawa, memang menjadi alasan sejumlah orang membandingkannya dengan moda transportasi lainnya, semisal kereta api. Seperti yang diungkapkan Hermanto, Ketua Umum Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska). Ia mengakui, waktu tempuh kendaraan yang melalui Trans Jawa kini memang lebih cepat. Namun ia mempermasalahkan biaya yang juga tak sedikit.

“Sekarang ini kalau kita lihat, tol itu sebagai suatu pilihan. Belum tentu semuanya orang bisa menggunakan jalan tol,” ucapnya kepada Validnews Jumat, (1/3).

Hermanto menjelaskan, pembangunan tol Jakarta–Bandung pada 2005 memang sempat membuat jumlah peminat kereta api anjlok. Selain itu, untuk angkutan logistik, kereta api dianggap lebih mahal oleh pengguna jasanya disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, logistik yang diangkut kereta api akan melalui beberapa kali tahap bongkar muat. Untuk itu, diperlukan biaya lebih besar. Ditambah lagi pajak pertambahan nilai yang dikenakan sebesar 10%. Kedua, jika logistik diangkut melalui jalan raya, jumlahnya sering kali bisa melebihi kapasitas kendaraan yang seharusnya (overload).

Ketiga, jembatan penimbang yang seharusnya menjadi indikator suatu kendaran kelebihan muatan atau tidak, sering kali tidak berfungsi. Hal ini membuat biaya pengangkutan logistik melalui jalan raya diklaim lebih murah.

“Misalnya seharusnya kapasitas angkut hanya 10 ton, tetapi sopir mengangkut 15 ton, kan 50% lebih murah,” kata Hermanto.

Selain itu, pilihan rute kereta api yang masih terbatas membuat kereta api masih belum unggul maksimal. Padahal menurutnya, pilihan transportasi kereta api untuk mengangkut barang logistik lebih menguntungkan, terutama dari sisi pemerintah.

Pertama, pengangkutan logistik tersebut tidak merusak jalan. Selain itu, polusi (gas buang) yang dihasilkan kereta api lebih sedikit. Hal ini karena kereta api hanya mengeluarkan asap dari satu lokomotif saja.

Untungnya, kemacetan yang kerap kali terjadi di jalan raya termasuk tol ditambah perbaikan pelayanan KAI, membuat kereta api saat ini kembali ditengok menjadi pilihan. Apalagi sejak 2014, KAI telah menyiapkan double track Jakarta-Surabaya.

Berdasarkan data BPS tahun 2017-2018, jumlah penumpang kereta api non-Jabodetabek (Jawa) tercatat sebanyak 70.508 orang pada 2017. Sedangkan 2018 tercatat meningkat menjadi 77.546 orang. BPS mencatat, secara kumulatif, jumlah penumpang kereta api justru mengalami kenaikan 11,41%. Kereta api Jawa non-Jabodetabek sendiri mengalami kenaikan sebesar 7,78%.

Peningkatan juga terjadi pada volume barang yang diangkut kereta api pada Juli 2018. Secara kumulatif, sebanyak 27,7 juta ton barang diangkut oleh kereta. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar 21,66% dibanding sebelumnya, khususnya di wilayah Jawa non-Jabodetabek sebesar 60,4%.

VP Public Relations PT KAI, Agus Komarudin juga menyampaikan hal senada. Menurut dia Trans Jawa tidak terlalu berdampak pada penurunan jumlah penumpang.

“Tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada penurunan penumpang. Kalau untuk logistiknya juga sama saja. Malah dari tahun kemarin itu meningkat logistiknya,” ujarnya kepada Validnews Jumat, (1/3).

Dia juga menjelaskan, adanya pembangunan tol Trans Jawa, justru menjadi pemicu bagi KAI untuk lebih meningkatkan pelayanan, mengingat saat ini masyarakat dihadapkan dengan lebih banyak pilihan transportasi. Pihaknya mengakui, sejauh ini beberapa kendala yang dihadapi lebih terkait dengan pengembangan jalur yang masih terbatas.

Alih Moda

Dilansir dari Antara, BPS menilai kehadiran tol Trans Jawa menyebabkan peralihan pengguna moda angkutan udara ke moda transportasi darat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti menyebutkan, keberadaan tol dan faktor bagasi berbayar pada layanan pesawat di 2019 menyebabkan penurunan jumlah penumpang penerbangan domestik.

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah penerbangan domestik mengalami penurunan secara bulanan sebesar 16,07%, sedangkan secara tahunan turun sebesar 12,55%. Penurunan penumpang yang terbesar terjadi di Bandara Soekarno Hatta sebesar 23,31%. Diikuti oleh Juanda, Surabaya 12,74%, Ngurah Rai, Bali sebesar 9,90% dan bandara lainnya 16,29%.

Sekalipun biaya yang harus dikeluarkan pengguna jalur Trans Jawa, dianggap memberatkan pengguna, terutama angkutan logistik, usulan agar biaya tarif tol Trans Jawa diturunkan, tidak dapat direalisasikan begitu saja. Menurut Hermanto, hal ini nantinya justru dapat menimbulkan persoalan baru.

“Kalau tarif diturunkan, nanti investor bisa rugi. Investor membangun kan pasti dia cari untung, nah ini juga jadi dilema,” katanya.

Di sisi lain, investor perlu mendapatkan kepastian pembayaran dan ada biaya yang harus dikembalikan.

Selain itu, permasalahan keselamatan dan keamanan juga timbul mengiringi tol Trans Jawa. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menceritakan, dalam seminggu ini setidaknya telah terjadi kecelakaan di sekitar tol Trans Jawa yang menimbulkan 4 korban, dimana salah satunya meninggal dunia.

Harapan tol Trans Jawa untuk melancarkan logistik, menurutnya, tidak dibarengi oleh kemampuan truk barang di Indonesia. Truk pembawa logistik di sini belum dirancang untuk kebutuhan kecepatan tinggi, terlebih jika membawa banyak buatan, kecepatan maksimalnya hanya 40 kilometer per jam.

Djoko menambahkan, di tepi jalan tol sejatinya telah banyak dipasang rambu batas kecepatan maksimal dan minimal, tetapi tidak pernah dipatuhi pengguna tol. Selain itu, soal batas waktu mengemudikan kendaraan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, disebutkan batas waktu kerja pengemudi adalah 8 jam sehari. Tapi hal tersebut juga kerap dilanggar.

“Setelah berkendara dua hingga tiga jam di jalan tol, pengemudi harus beristirahat, sedikitnya 30 menit. Ini dilakukan guna mengembalikan stamina dan mengistirahatkan kendaraan,” ujarnya.

Tak sampai di situ, fenomena lain yang mengikuti pembangunan tol Trans Jawa berimbas pada peningkatan pertumbuhan kendaraan roda emat. Hal ini disebutkan oleh Direktur Utama Perusahaan pembiayaan Mandiri Tunas Finance (MTF), Arya Suprihadi pada Senin, (4/3). Pertumbuhan itu diprediksi dapat mencapai 10% pada 2019.

Salah satu dampak dari pertambahan kendaraan adalah pencemaran udara. Mesin kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar dan bensin akan menghasilkan gas buang (emisi) yang di dalamnya terkandung Karbon Monoksida (CO) dan Hidrat Arang (HC) yang berdampak pada polusi udara.

Kendaraan Pribadi

Novelia, Peneliti Muda Visi Teliti Saksama dalam “Kupas Problematik Lalu Lintas, Usut Sebelum Makin Semrawut” menyebutkan, berdasarkan data-data yang ada beberapa tahun terakhir, kecenderungan bahwa porsi perjalanan dengan kendaraan pribadi terus meningkat. Sementara di lain pihak, pengguna transportasi umum justru menurun.

Dia mengutip catatan JUTPI (dalam Susantono, 2014) yang menyebut, penggunaan kendaraan pribadi yang pada 2002 mencapai 33%, melesat menjadi 50% pada 2010. Kondisi ini terbalik dengan tren penggunaan transportasi umum yang pada periode yang sama menurun dari 42% menjadi 20%.

Menurut Novelia, dominasi kendaraan pribadi nyatanya masih berlanjut hingga beberapa tahun belakangan. Setidaknya, kondisi ini tergambar dari data kendaraan di Indonesia pada periode 2015–2017 yang dipilah berdasarkan jenis oleh Badan Pusat Statistik.

Dia juga menyebut menambah ruang bagi kendaraan-kendaraan pribadi justru dapat menambah risiko kemacetan. Hal ini sebenarnya sudah dikemukakan oleh Dietrich Braess (dalam Susantono, 2014) lewat teorinya yang dikenal dengan Braess Paradox. Braess menyatakan, penambahan kapasitas jalan saat pengguna jalan bebas memilih rute justru berpotensi mengurangi kinerja jalan.

Dengan kata lain, menambah jalan hanya sementara waktu mengurai kemacetan. Efeknya kemudian, justru kemudian memancing para pemilik kendaraan untuk lebih sering melakukan perjalanan dan akhirnya membangkitkan lalu lintas baru (generated demand).

Terlebih menurutnya, peningkatan pengguna kendaraan, terutama kendaraan pribadi, mengakibatkan keterbatasan ruang menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, keterbatasan ruang inilah yang berdasarkan pengalaman empiris berbagai negara berkembang, mengakibatkan tidak seimbangnya beban jalan dengan kendaraan. Artinya, jalanan akan terasa sedikit apabila kendaraan terus bertambah.

Menurutnya, sudah cukup banyak penelitian yang menyebutkan, penambahan jalan baru di tengah kota justru menyebabkan bertambahnya kemacetan (Susantono, 2014). Jalan-jalan utama di pusat kota kondisinya sudah cukup jenuh, dengan perbandingan kendaraan dengan kapasitas jalan (vehicle to capacity ratio atau v/c) yang bahkan sudah melebihi 1,0.

Novelia menjelaskan, setidaknya, ada tiga kondisi v/c. Pertama, apabila nilainya kurang dari satu, berarti volume lalu lintas masih di bawah kapasitas. Kedua, apabila nilainya sama dengan satu, berarti volume lalu lintas sama dengan kapasitas jalan.

Sementara yang kurang baik adalah kondisi ketiga, dengan nilai mencapai lebih dari satu, yang mengisyaratkan bahwa volume lalu lintas telah melebihi kapasitas, atau dalam istilah sederhananya: padat dan macet.

Di Indonesia sendiri, ancaman terhadap kejenuhan lalu lintas, dilihat dari v/c ratio-nya, sudah ada di depan mata. Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah contoh nyata dengan angka v/c yang sudah dekat sekali dengan satu, yakni, 0,96.

Dengan rasio sebesar itu, kecepatan rata-rata di tol tersebut hanya mampu mencapai 32 km/jam dengan waktu tempuh rata-rata 116 menit. Situasi ini sangat jauh dari batas kecepatan standar minimal jalan tol yang seharusnya, yang setidaknya mencapai 60 km/jam (Kementerian Perhubungan, 2018). Jadi, apakah keberadaan jalan tol merupakan solusi kemacetan? Barangkali tidak selamanya begitu.

Konsep pembangunan jalan besar, baik tol maupun nontol, di tengah kota sendiri, sebenarnya merupakan ide lama yang dapat dikategorikan ke dalam konsep car mobility. Masyarakat kerap kali terlena, sebenarnya hal yang patut menjadi perhatian utama adalah human mobility atau aksesibilitas.

Asal saja, fokus konsep car mobility adalah fasilitas terhadap kendaraan pribadi (mobil atau motor), sedangkan dalam aksesibilitas yang diutamakan adalah pergerakan individu. Dengan kata lain, yang membedakan keduanya adalah pilihan bertransportasi.

Sebagai contoh, bila menggunakan konsep aksesibilitas jika posisi seseorang di Tanah Abang dan ingin menuju Bogor, penggunaan KRL akan lebih efisien dibandingkan bermacet-macetan dengan kendaraan pribadi.

Meskipun konsep aksesibilitas dianggap lebih tepat untuk menanggulangi kemacetan, bukan berarti pembangunan jalan harus dihentikan. Peletakan jalan dalam sistem transportasi yang tepat, kemudian mengintegrasikannya dalam sistem pengembangan kota, merupakan kunci utama pengembangan jaringan jalan sendiri. (Yunita Permata Fitri, Fajar Setiadi, Agil Kurniadi, Annisa Dewi Meifira, James Manullang)