NASIONAL

31 Oktober 2018

21:25 WIB

Ingkar Janji Indonesia Bebas Pasung

Sukarnya menjangkau fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor lemahnya upaya menekan angka pemasungan khususnya di perkampungan

Editor: Agung Muhammad Fatwa

JAKARTA – Mengentaskan persoalan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di negeri ini ibarat mengurai benang kusut. Lemahnya political will dan regulasi yang tidak berpihak pada penyandang ODGJ seolah bersinergi membiarkan mereka terpasung dan terisolir dari masyarakat.

Alhasil target demi target yang dicanangkan pemerintah agar Indonesia bebas pasung tak lebih dari slogan yang hanya terhenti di tataran wacana tanpa langkah konkret di lapangan. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang sedianya menjadi payung hukum untuk melindungi kaum ODGJ seperti tak berfungsi.

Sebagai gambaran, pada 2017 Kementerian Kesehatan melalui program Indonesia Bebas Pasung tampak begitu yakin negeri ini akan terbebas dari ODGJ yang dipasung oleh keluarga-keluarga mereka. Nyatanya target itu meleset jauh dan mundur ke 2019. Lebih nahas lagi, target muluk itu bahkan mundur jauh ke 2023.

Stigma di masyarakat bagi penyakit jiwa memang masih terlalu kuat. Kutukan, karma, dan guna-guna dianggap sebagai penyebab utama gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang. Hal ini tentu berhubungan dengan lemahnya edukasi terhadap masyarakat terhadap penyakit kejiwaan ini sehingga pemasungan menjadi pilihan.

Fenomena itu terjadi di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, tak jauh dari modernisasi yang sedang menggeliat di wilayah sekitarnya. Penelusuran Validnews di berbagai media, warga yang tinggal di kawasan penyanggah Ibu Kota itu mengalami pemasungan selama 22 tahun akibat skizofrenia.

Sejak usianya baru menginjak 15 tahun, pria ini mengalami gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah.

Upaya maksimal telah dilakukan keluarga untuk mengobati penyakit anaknya itu. Beberapa kali keluarga mengobati Asep secara medis dan spiritual, akan tetapi tak kunjung sembuh. Perjuangan keras keluarga mulai kendur terbentur kondisi keuangan yang mulai menipis.

Hingga akhirnya langkah pemasungan tak bisa lagi dihindari karena kondisi Asep yang sudah sangat membahayakan keluarga dan tetangga sekitarnya.

Asep bisa ngamuk sejadi-jadinya hanya karena senggolan fisik walaupun tanpa sengaja. Aksi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang membuat keluarga bingung dan memilih pemasungan sebagai jalan keluar.

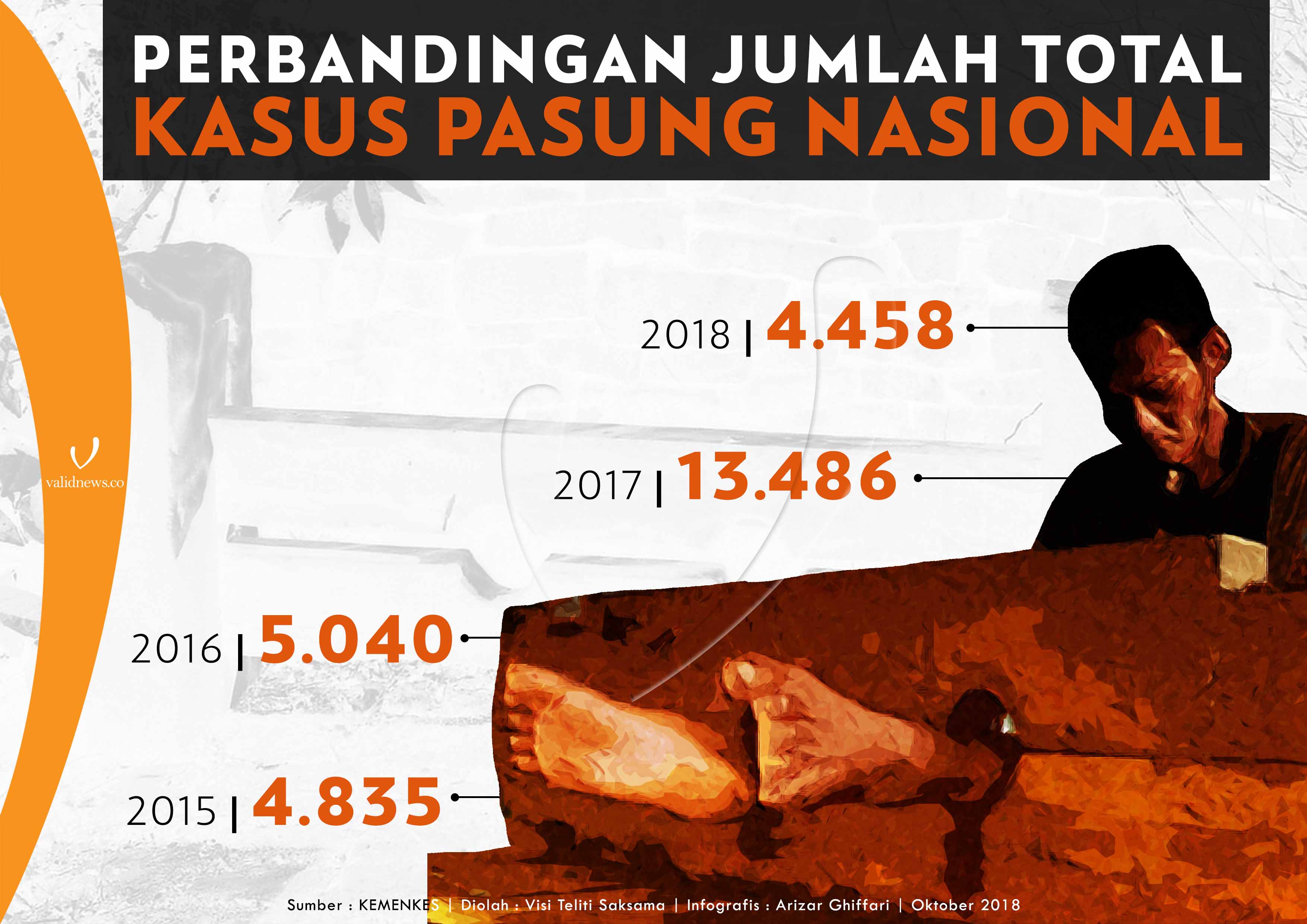

Asep hanyalah satu dari ribuan kasus ODGJ lainnya yang terpasung. Data terakhir per September 2018, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat masih ada 4.458 ODGJ yang mengalami pemasungan di Indonesia.

Berdasarkan data terakhir Kemenkes per September tahun 2018, Jawa Timur menduduki urutan tertinggi dalam praktik pemasungan dengan jumlah kasus 754. Urutan kedua, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mengoleksi 616 kasus. Disusul oleh Sumatra Selatan (601 kasus), dan Sumatra Utara (427 kasus).

Sebelumnya, pada tahun 2017 angka itu menyentuh (13.528), tahun 2016 (5.040), tahun 2015 (4.835). Di tahun ini, Sumatra Barat tercatat 9.060 kasus pemasungan, Sumatra Selatan (6.001), Jawa Timur (1.463), dan terakhir NTB (616).

Data tersebut menunjukkan masyarakat belum mengetahui cara penanganan ODGJ. Padahal, peran keluarga dan masyarakat berperan penting dalam proses penyembuhan orang yang mengidap penyakit kesehatan kejiwaan tersebut. Pendampingan keluarga merupakan instrumen vital guna menyelamatkan belenggu pemaparan ODGJ yang dialami seseorang.

Keluarga Gagal

Dalam jurnal berjudul “Hubungan Antara Dukungan Keluarga dengan Tingkat Depresi pada Lansia” yang ditulis Dewi Kristianingsih Tahun 2011, menjelaskan tentang peran keluarga. Jurnal itu menyebutkan dukungan keluarga sejatinya merupakan sebuah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap penderita yang sakit atau ODGJ.

Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan. Oleh sebab itu, tindakan pemasungan merupakan kegagalan keluarga dalam memberikan dukungan anggota keluarganya yang terpapar ODGJ untuk membawa mereka ke tempat pelayanan kesehatan.

Tindakan pemasungan hanya memperparah kondisi penderita ODGJ. Pemasungan menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan ODGJ yang dipasung.

Pada jurnal berbeda, Ah. Yusuf dan Rr. Dian Tristiana, Ignatius Purwo MS yang berjudul, “Fenomena Pasung dan Dukungan Keluarga terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pasca Pasung” (2017), menyebutkan pasien yang dipasung dalam waktu lama akan mengalami atropi otot, tidak dapat lagi berjalan, mengalami cedera hingga pasien harus diterapi jika pasien tersebut dilepaskan dari pasung.

Dampak lain pemasungan yaitu penderita mengalami trauma, dendam kepada keluarga dan merasa dibuang. Selain itu, penderita juga akan merasa rendah diri, putus asa, muncul depresi dan gejala niat bunuh diri.

Kendati demikian, sejatinya banyak alasan sehingga keluarga melakukan praktik pasung pada pengidap ODGJ.

Peneliti Human Right Watch (HRW) Indonesia Andreas Harsono mengatakan, selain alasan stigma, keluarga yang melakukan pemasungan terhadap anggota yang terpapar ODGJ karena faktor aksesbilitas.

Fasilitas kesehatan yang langka dan sangat sulit dijangkau oleh masyarakat, khususnya di pedalaman/perkampungan menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya menekan angka pemasungan.

Ditambah peran pemerintah yang kurang optimal. Banyak juga keluarga yang beralasan bahwa kegiatan tersebut dilakukan karena pelayanan kesehatan yang berada di daerahnya tidak memiliki fasilitas penanganan kesehatan kejiwaan. Sedangkan letak rumah sakit jiwa (RSJ) yang terlampau jauh membuat keluarga urung memberikan perawatan medis.

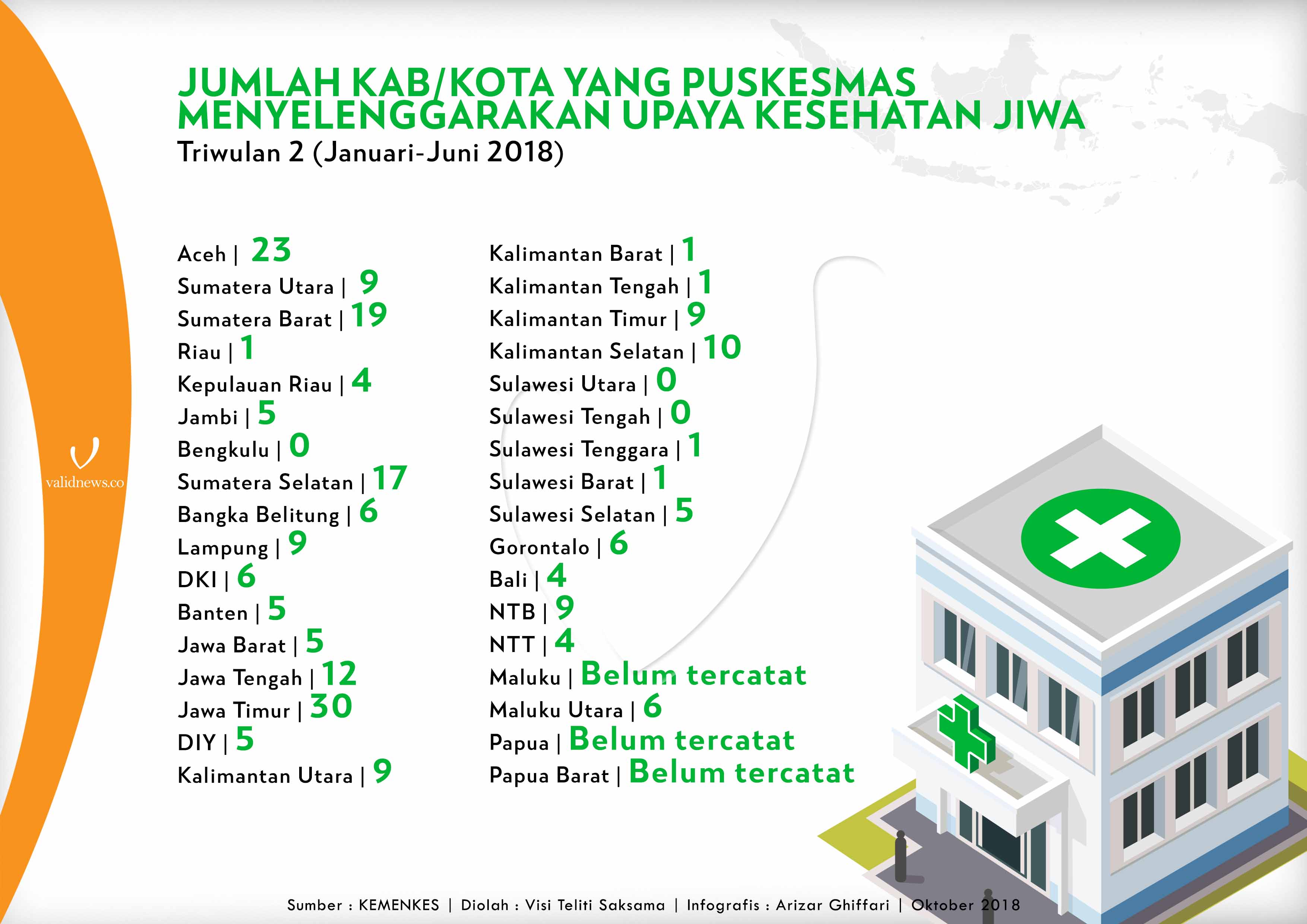

Andreas Harsono mengakui pemerintah sudah memiliki program-program baik dalam penanganan ODGJ, akan tetapi program tersebut belum merata. Pemerintah, kata Andreas, dalam hal ini telah memiliki program pelatihan penangan ODGJ untuk para dokter dan perawat di level faskes pertama, yakni puskesmas dan klinik. Hal ini dilakukan untuk menjangkau penderita ODGJ di daerah-daerah terpencil.

“Mau bagaimana lagi, mereka, khususnya yang berada di daerah memang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan untuk berobat ke psikiater," papar Andreas kepada Validnews, Kamis (25/8).

Kedua kata Andreas jaraknya jauh. Sebab kebanyakan RSJ berada hanya di ibu kota provinsi, sementara posisi penderita ODGJ jauh di pedalaman. Oleh sebab itu, pemerintah diminta meratakan penanganan ODGJ ke tingkat faskes pertama, yakni puskesmas atau klinik.

Bagi Andreas, program pemerintah tersebut perlu dioptimalkan. Masih banyak faskes pertama di berbagai daerah, khususnya di luar pulau Jawa yang tidak memiliki pelayanan kesehatan mental atau jiwa.

“Kalau di Jawa kami apresiasi karena pemerintah sudah mulai mengembangkannya dengan konsep door to door. Tapi yang paling penting sekarang tinggal bagaimana pemerataannya di daerah-daerah karena di sana semakin banyak seseorang yang terpapar ODGJ,” tegas Andreas.

Selain fasilitas dan aksesbilitas, Andreas juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan pemerintah daerah (pemda) mengencangkan sosialisasi ke akar rumput. Pasalnya, menurut penelitian HRW masih banyak keluarga ODGJ yang belum memahami tindakan yang tepat apa yang mereka harus lakukan.

Padahal, pengetahuan keluarga atau masyarakat merupakan hal yang paling utama. Masih banyak masyarakat atau keluarga memandang anggota keluarga yang terpapar ODGJ secara tradisional, seperti kutukan, karma keluarga atau korban guna-guna.

Oleh sebab itu, bagi Andreas harus digencarkan juga pendidikan kepada publik, bahwa sebetulnya orang yang terpapar ODGJ ini memang perlu diobati dan bisa sembuh karena memang ada kelainan otak dan zat yang tumbuh di kepalanya, bukan terkait kerasukan setan dan suatu hal yang memalukan.

Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan 30% dari puskesmas yang belum punya pelayanan kesehatan jiwa agar diberikan fasilitas pelayanan kejiwaan, misalnya di NTT. “Miris sekali RSJ baru berdiri di Kupang. Padahal NTT itu daerah kepulauan yang amat luas, masih banyak daerah di sana. Tidak ada psikiater juga di berbagai daerah selain Kupang,” ujarnya.

Jika memang keadaan masih seperti ini, Andreas sendiri merasa pesimis perihal intensi atau target baru yang digencarkan oleh pemerintah, bahwa 2019 Indonesia tanpa pasung. Melihat waktu yang ada, hal ini dirasa masih tidak mungkin mencapai target pemerintah. Jika memang masih ingin memerangi praktik pasung ODGJ, pemerataan pelayanan kesehatan jiwa atau mental tadi harus diprioritaskan dan dirampungkan terlebih dahulu.

Konsep Tahapan

Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, perihal korban pemasungan akibat ODGJ itu menjadi tanggung jawab negara. Bentuk pertanggungjawaban itu berjenjang, mulai dari pemerintah daerah hingga tingkatan di atasnya.

"Artinya harus ada peran pemerintah daerah (pemda) dulu, pemerintah provinsi (pemprov), dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkes,” ujar Dede kepada Validnews, Minggu (28/10)

Demi merealisasikan target 2019 Indonesia bebas pasung ODGJ, kerja sama berjenjang antara pemda dan pemerintah pusat dan harus memiliki visi dan misi yang selaras. Melihat kondisinya sekarang, Dede mengaku bahwa fenomena ini sudah harus mulai disoroti secara serius.

Negara harus mulai memperhitungkan untuk memiliki fasilitas kesehatan tersendiri, dalam arti lembaga pelayanan yang dapat menangani kejiwaan di setiap daerah. Berdasarkan kunjungan di setiap daerah, Dede mengaku miris karena banyak rumah sakit di berbagai daerah yang mulai mengeluh dengan fasilitas untuk menangani ODGJ.

Mereka (pihak rumah sakit.red) kata Dede tidak memiliki unit untuk menangani kesehatan jiwa. Jadi para ODGJ itu terpaksa dicampur dengan pasien-pasien lain. “Padahal mereka tidak sakit, mereka hanya butuh penanganan khusus,” terangnya.

Keadaan ini disebutkan Dede harus menjadi catatan penting bagi kepala daerah atau pemda. Apalagi di beberapa daerah dia pernah menemukan penderita ODGJ ditempatkan di dekat kamar mayat. “Jadi di rumah sakit itu kan biasanya ada rumah mayat di belakang, nah mereka di tempatkan di sana, termasuk juga pasien TBC dan penyakit menular lain. Bukan diisolasi, tapi karena rumah sakit memang tidak memiliki ruangan,” katanya.

Selain hal itu, ia menambahkan, masih banyak juga laporan terkait ODGJ yang dibuang dari kabupaten ke kabupaten lain. Para ODGJ tersebut dinaikkan ke dalam mobil boks, kemudian ditelantarkan begitu saja. Kegiatan ini disinyalir oleh Dede karena beberapa daerah merasa tidak mampu menangani ODGJ.

Beberapa pemda juga sebetulnya masih ada yang mengeluhkan dan meminta agar di setiap daerah perbatasan dibangun rumah sakit jiwa, termasuk ruang rehabilitasi. DPR sendiri akan mendorong agar tiap-tiap daerah yang mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) itu juga turut mengusulkan untuk memiliki unit-unit rumah sakit jiwa di setiap daerah mereka.

Sebetulnya, diakui Dede sendiri, dalam beberapa rapat kerja (raker) dengan Kemenkes maupun pemda, DPR telah menanyakan terkait kesiapan untuk daerah menangani ODGJ. Untuk itu, DPR telah merancang bersama konsep tahapan untuk merelisasikannya. Beberapa tahapan itu dibagi menjadi tahap preventif, promotif, dan kuratif. Preventif dan promotif harus dilakukan di faskes tingkat pertama, seperti puskesmas, dan klinik.

“Kita menyebut ODGJ itu kan mulai dari yang paling rendah, misalnya stres atau trauma. Artinya dalam kondisi ekonomi-ekonomi yang memburuk, mungkin seperti di daerah yang terdampak bencana alam, itu pasti akan ada trauma-trauma yang menyebabkan masyarakat mengalami depresi,” ujarnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, tentunya harus ada penanggulangan yang sifatnya pencegahan. Biasanya hal tersebut terjadi di daerah yang bukan menjadi kategori daerah besar. Maka dari itu, dikatakan Dede harus ada pembelajaran untuk seluruh tenaga kerja kesehatan di setiap daerah terkait ODGJ sebelum menjadi permasalahan yang lebih berat.

“Ini yang saya pikir harus dijalankan, termasuk di puskesmas-puskesmas,” sambungnya.

Sayangnya Dede mengaku belum ada koordinasi khusus. Sejauh raker DPR dengan stakeholder berjalan, nyatanya memang masih berkaitan dengan kesehatan secara global. Jadi, Dede menegaskan DPR akan mengadakan pertemuan kembali dengan Kemenkes dan guna menanyakan kematangan road map-nya seperti apa.

DPR juga mendorong agar Kemenkes dan seluruh pemda dapat menciptakan harmonisasi dan berkoordinasi secepatnya.

Target Mundur

Kasubdit Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lansia Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Edduwar Idul Riyadi, mengatakan bahwa memang masih banyak keluarga pengidap ODGJ yang masih melakukan praktik pasung. Hal ini disebakan karena mayoritas keluarga menganggap pengobatan menjadi hal yang sia-sia.

Selain itu masih banyak juga yang merasa bahwa memiliki anggota ODGJ adalah suatu hal yang aib. Oleh sebab itu, mereka mengurung dan memasungnya agar anggota keluarga yang terpapar ODGJ tidak berkeliaran dan dilihat orang lain. Hal ini menjadi tantangan Kemenkes yang sangat berat karena keluarga merasa memasung itu lebih mudah daripada mengobatinya.

“Ini disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan. Mungkin karena keluarga sudah putus asa ketika sudah mengobati dan tidak sembuh. Atau, ada cerita juga dari pengalaman orang yang seperti itu,” ujar Edduwar kepada Validnews, Minggu (29/10).

Dikatakan Edduwar, dalam penangan ODGJ peran keluarga sangat penting. Pemikiran dan stigma dari keluarga harus diubah terlebih dahulu. Jika keluarga tidak punya keinginan yang lebih untuk mengobati ODGJ menjadi baik, dengan dukungan pemerintah pun praktik pasung tidak akan hilang.

“Sangat menjadi tantangan sekalipun kami sudah membuat aturan dan menggelontorkan anggaran, memberikan pengobatan secara percuma dan lain-lain. Tapi itu kendalanya ketika keluarga merasa tidak perlu,” tegas Edduwar.

Kata Edduwar, hal paling prioritas yang harus diselesaikan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait ODGJ. Menginformasikan kepada mereka bahwa penyakit ODGJ merupakan penyakit yang lumrah terjadi di belahan dunia. Penyakit ini sama dengan penyakit lain, dapat diobati dan disembuhkan.

Kendati demikian, masyarakat juga harus mengerti bahwa proses pengobatan ODGJ bukanlah proses yang instan. Pengobatan ODGJ harus berkesinambungan dan panjang, bukan sekali diobati mereka akan sembuh. Butuh tahap.

“Ini juga dari tekanan masyarakat karena mereka merasa terancam. Kalau memang seperti itu biasanya memang mereka tidak mau melepaskan, sekalinya mereka mau biasanya mereka tidak mau menerima lagi ODGJ itu. Secara tidak langsung mereka membuang ODGJ dan ini yang berpotensi mengembel,” paparnya.

Edduwar mengkalim pihaknya sudah bertindak seoptimal mungkin. Semuanya dilakukan dengan cara bertahap dari tahun ke tahun dengan tujuan menekan praktik pasung ODGJ. Kemenkes sedang berusaha melakukan sosialisasi rutin ke 34 provinsi untuk mengharmonisasikan seluruh pemerintah daerah (pemda). Jika belum ada harmonisasi pemda, Kemenkes merasa kesulitan.

Misalnya masih ada pemda yang tidak memprioritaskan program bebas pasung ODGJ . Beberapa pemda (khususnya di luar Jawa.red) masih gamang untuk menjalankan program penanganan ODGJ. Untuk itu, Kemenkes selalu menjalankan sosialisasi agar pemda lebih memperhatikan ODGJ dan kasus pasung sehingga menjadikannya juga sebagai program prioritas.

Selain itu, Kemenkes sendiri mengklaim telah membuat pelatihan ke seluruh Indonesia untuk tenaga-tenaga kesehatan di tingkat faskes pertama. Kemenkes mengaku telah mendatangi hampir seluruh layanan kesehatan faskes pertama di seluruh provinsi.

Berdasarkan catatan terakhir Kemenkes, sekitar 250 kabupaten kota yang sudah 20% memiliki fasilitas kejiwaan.

“Jadi sebenarnya itu kita sudah optimal walaupun anggaran kita terbatas,” pungkasnya.

Perihal ODGJ dan kasus pasung, dari hasil evaluasi Kemenkes menyatakan bahwa masih banyak pemda yang tidak merespons ini dengan positif. Oleh sebab itu, pemerintah telah menjadikan ODGJ menjadi program prioritas standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan kesehatan Nasional.

“Kita juga akan mendorong agar ada SPM pelayanan kesehatan daerah. Dengan adanya SPM kesehatan daerah, diharapkan ODGJ dan pasung pada 2019 mulai jadi perhatian dan fokus bagi pemda,” ucap Edduwar.

Salah satu SPM kesehatan bagi kabupaten dan kota adalah memberikan pelayanan kesehatan jiwa seusai standar kepada ODGJ. Jika sudah ada hal tersebut, pemda wajib mengeluarkan anggaran untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan jiwa di layanan kesehatan faskes pertama. Setidaknya melatih dokter atau perawat dan menghitung jumlah-jumlah ODGJ di setiap kabupaten untuk menjadi target sasaran pelayanan mereka.

Ihwal kurangnya implementasi dari regulasi yang ada, Kemenkes sendiri mengakuinya. Berdasarkan pemaparan Edduwar, hal ini dikarenakan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa hanya sebagai acuan besar, tidak spesifik dan runut. Oleh sebab itu, Kemenkes dikatakan Edduwar telah mendorong adanya peraturan pemerintah (PP) sebagai penguat payung kebijakan.

“Kalau sudah ada kan bisa lebih jelas karena UU itu juga belum jelas. Misalnya secara sanksi atau pidana bagi orang yang memasung ODGJ, itu kan hanya garis besar saja,” tegas Edduwar.

Sebenarnya pemerintah bisa saja mengimplementasikan kebijakan sesuai UU Kesehatan jiwa, namun melihat praktiknya, diakui Edduwar pemerintah sendiri dirasa belum optimal secara penjangkauan untuk memberikan fasilitas yang baik. Akses masyarakat untuk penanaganan ODGJ belum sepenuhnya 100%, jadi tidak bisa masyarakat disalahkan jika memang mereka masih melakukan pemasungan.

Melihat keadaan seperti ini, Kemenkes sendiri pada akhirnya tidak menargetkan lagi 2019 Indonesia tanpa pasung. Dilihat dari praktiknya, target Indonesia tanpa pasung, berdasarkan penjelasan Edduwar mundur pada tahun 2023.

Pada 2019, Kemenkes hanya menargetkan mulainya SPM kabupaten kota. Diharapkan 60% kabupaten kota nantinya sudah memiliki SPM.

“Nah tahun 2020 ditargetkan semakin kuatnya SPM kabupaten kota menjadi 100%. Kemudian 2023, barulah mulai digencarkan sosialisasi ke masyarakatnya. Sementara PP juga kami targetkan rampung pada tahun 2019 untuk lebih memperkuat regulasi dan lebih detail,” katanya.

Dengan adanya target baru ini, Kemenkes mendorong pemda untuk berperan lebih. Selain itu, pemda juga diharapkan dapat memiliki regulasi khusus yang mendukung target baru di tahun 2023. Jadi, nantinya pemda dapat menganggarkan dana, meningkatkan SDM dan membuat inovasi-inovasi program untuk pelayanan kesehatan jiwa baik di level puskesmas dan rumah sakit jiwa.

Jemput Bola

Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Abdul Gafar menjelaskan tingginya angka orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang di pasung di wilayahnya diakibatkan oleh faktor enggannya keluarga untuk melaporkan ke pihak terkait karena dianggap sebagai suatu aib keluarga.

Selain itu, masyarakat juga menganggap biaya berobat ke rumah sakit untuk menangani gangguan jiwa dianggap mahal. Maka dari itu, keluarga lebih memilih melakukan pemasungan di dalam ataupun di belakang rumah daripada membawanya ke rumah sakit.

"Faktor ekonomi menjadi penyebab utama keluarga enggan membawa ODGJ ke rumah sakit" katanya kepada Validnews, Selasa (30/10).

Gafar juga tidak menampik jika hampir di setiap kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatra Barat terdapat ODGJ yang di pasung oleh keluarganya. Untuk itu dirinya telah memerintahkan dinsos kabupaten/kota untuk melakukan jemput bola apabila mendapatkan laporan dari masyarakat yang melihat atau mendapati ODGJ dipasung oleh keluarganya.

Setelah dilakukan penjemputan terhadap ODGJ yang dipasung barulah dinsos setempat akan melakukan pendataan dan pemeriksaan kejiwaan yang bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk menentukan penanganan yang tepat. Apakah dibawa langsung ke rumah sakit jiwa atau hanya dilakukan rawat jalan.

"Jika dari tingkat fasilitas kesehatan (faskes) awal tidak bisa menangani, baru dirujuk untuk pengobatan tingkat lanjut ke rumah sakit jiwa atau dikirim ke Bengkulu," ungkapnya.

Minimnya fasilitas dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya membuat penanganan ODGJ belum maksimal. Karena di Sumatra, hanya terdapat dua faskes tingkat lanjut yang menangani secara khusus pengobatan gangguan kejiwaan, yaitu di Palembang dan Bengkulu. Jadi, ODGJ yang sebelumnya sudah dinyatakan sembuh bisa kembali kambuh sewaktu-waktu.

"Terapi yang dilakukan ODGJ tidak hanya berpatok pada obat-obatan saja, namun juga bisa bersifat konseling agar gangguan kejiwaan tidak kambuh lagi," tuturnya.

Selama kurun waktu 2018 pihaknya telah menangani kasus ODGJ yang dipasung sebanyak 20 orang. 10 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh dan dikembalikan ke pihak keluarga. Setelah dikembalikan ke pihak keluarga pihak dinsos dan dinkes terus memantau perkembangan kejiwaanya dengan cara konseling dengan keluarga maupun dengan pasien yang dilakukan setiap satu minggu sekali, tergantung situasi dan kondisi dari pasien.

Hal itu penting untuk dilakukan agar pasien gangguan jiwa bisa diterima oleh masyarakat dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengganggu orang lain. Dan yang terpenting dalam konseling yang diberikan dinsos kepada keluarga pasien untuk tidak melakukan pemasungan apabila sewaktu-waktu kambuh kembali.

"Kita tidak bisa menampung terlalu banyak karena kita tidak punya panti khusus untuk ODGJ," tuturnya.

Ketika disinggung masalah pembangunan faskes lanjutan yang khusus menangani gangguan jiwa dirinya mengatakan belum ada rencana pembangunan faskes lanjutan karena terkendala anggaran.

“Kita belum ada anggarannya, jadi kita maksimalkan apa yang sudah ada,” tutupnya.

Dirinya pun berharap ke depannya pemerintah pusat untuk segera membangun panti dan rumah sakit khusus penanganan gangguan jiwa supaya wilayahnya bebas pasung di tahun yang akan datang.

Perda ODGJ

Isu kesehatan jiwa sesungguhnya merupakan tujuan bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia menuju kesejahteraan umum. Namun, nyatanya sampai sekarang isu ini belum dapat terselesaikan.

Peneliti Ahli Utama Bidang Politik Kebijakan Publik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syafuan Rozi, mengatakan, bahwa untuk mengatasi masalah yang berlarut seperti ini jalan satu-satunya adalah membuat peraturan daerah (perda). Jika dipandang dalam konteks politik kebijakan publik, Kendati telah ada UU kesehatan jiwa, Syafuan menjelaskan perda sangat berpengaruh kuat untuk menjalankan program-program di tengah keberadaan otonomi daerah.

Regulasi berupa UU dirasa Syafuan masih memiliki kelemahan. Dalam teori politik kebijakan publik, kelemahan itu disebut span up control, dapat menyentuh kota besar, namun tidak dapat menyentuh daerah kecil. Oleh sebab itu, kelemahan itu harus ditutupi dengan adanya perda.

“Kita membutuhkan perda. Dengan adanya perda maka akan ada politik anggaran juga di sana,” katanya.

Syafuan mengatakan perlu dilakukan karena isu ODGJ cenderung belum menjadi isu nasional dan lokal. Sejauh ini ia memperhatikan pembahasan yang kerap dibahas dalam musrembang hanyalah infrastruktur, padahal Indonesia juga perlu membangun kesehatan masyarakat sebagai tanda negara maju.

Perda dirasa Syafuan sangat membantu untuk mewujudkan target Indonesia tanpa pasung. Dengan adanya perda maka nanti akan ada alokasi anggaran sendiri untuk pelayanan kesehatan atau panti penangan ODGJ di daerah itu.

Jika demikian adanya, beberapa potensi positif juga pasti akan datang. Misalnya adanya pihak swasta yang ingin membantu bekerja sama menyelesaikan kasus pemasungan ODGJ. “Nah karena itu harus ada intensif pemotongan pajak daerah misalnya, atau mereka boleh mengiklan. Jadi win-win solution,” tambahnya.

Dikatakan Syafuan sebenarnya tahun 2018 dan 2019 menjadi momentum untuk setiap daerah menyambut kasus pasung ini sebagai prioritas. Pasalnya setiap daerah banyak yang memiliki kepala daerah baru dan masih segar.

Selain itu, pada 2019 juga merupakan musim pemilu. Menurutnya, paling tidak calon-calon pejabat dapat menunjukkan juga rasa kepedulian mereka bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan manusia dan membawa isu ini ke dalam kampanye.

“Mulai saja dari kampanye sosial. Misal memberikan busana kepada ODGJ di jalan, membuat rumah singgah, rumah penanganan secara psikiatrik maupun spiritual. Jadi orang melihatnya sebagai prototipe yang dibuat dan ini nanti akan berlanjut dengan politik anggaran,” tegas Syafuan (Fadli Mubarok, Fuad Rizky)