KULTURA

26 Juni 2025

20:13 WIB

Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Demi Pariwisata

Gaung pelestarian lingkungan demi pariwisata Indonesia menjadi ironi ketika berhadapan dengan industri. 'Surga Dunia Terakhir', julukan buat Raja Ampat bisa jadi bukti nyata.

Penulis: Gemma Fitri Purbaya

Editor: Rikando Somba

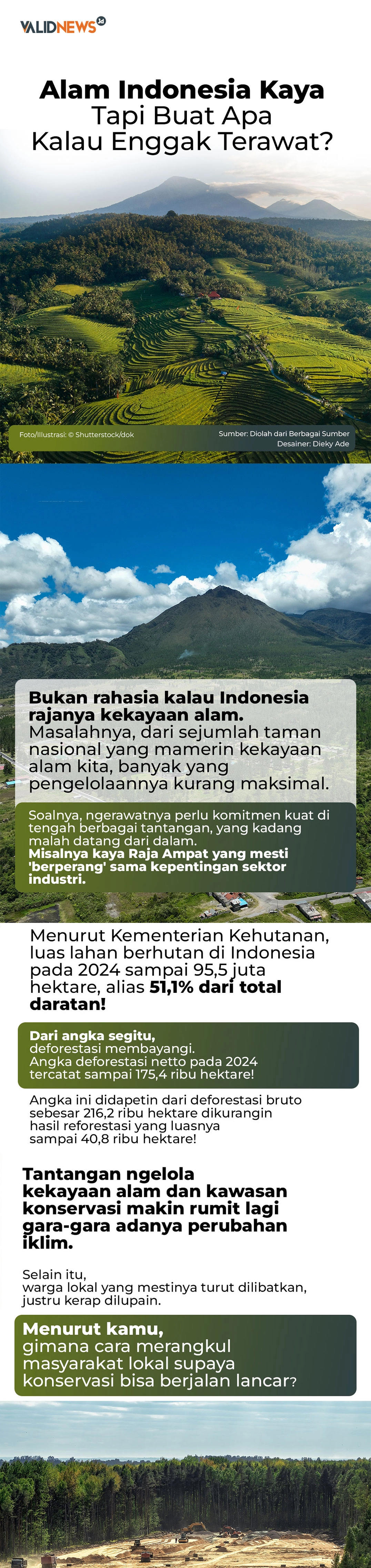

Pemandangan terumbu karang di salah satu pulau di Raja Ampat. Shutterstock/SergeUWPhoto

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Raja Ampat yang dijuluki sebagai 'Surga Terakhir Dunia' mendapat sorotan tajam dunia. Kemolekan wajah Raja Ampat yang masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark itu 'terluka' oleh operasi pertambangan nikel yang dilakukan di sana.

Tercatat, ada lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di Raja Ampat. Tidak hanya mengeruk hasil Bumi, tetapi aktivitas tersebut juga merusak wilayah pesisir. Terumbu karang rusak akibat lumpur yang terbawa arus laut, pantai-pantai cantik pun tertutup lumpur akibat lalu lintas kapal tongkang pengangkut nikel.

Pariwisata Raja Ampat terancam. Padahal kawasan itu merupakan rumah bagi lebih dari 500 spesies karang dan ribuan jenis ikan. Dikutip dari laman Institut Pertanian Bogor, studi empiris menunjukkan bahwa setiap hektare terumbu karang di Raja Ampat mampu menghasilkan miliaran rupiah per tahun melalui pariwisata bahari, tangkapan perikanan, dan jasa ekosistem lainnya.

Secara sederhana, jika satu wisatawan asing menghabiskan sekitar US$1.000 selama satu minggu kunjungan di Raja Ampat untuk biaya akomodasi, konsumsi, hingga transportasi, maka setiap 1.000 wisatawan akan berkontribusi sekitar US$1 juta ke ekonomi lokal.

Dengan daya dukung 21 ribu wisatawan per tahun, potensi ekonomi dari pariwisata berkelanjutan ini bisa mencapai US$21 juta per tahun. Sementara estimasi dari Konservasi Indonesia terhadap sektor wisata Raja Ampat mencapai US$31,5 juta, sehingga total value wisata keseluruhan sangat mungkin mencapai US$52,5 juta. Besar, bukan?

Artinya, aktivitas pertambangan tersebut bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga membuat masyarakat dan pemerintah daerah kehilangan potensi besar untuk menopang ekonomi lokal sampai puluhan tahun ke depan.

Perbaikan Tata Kelola dan Pelibatan Masyarakat Lokal

Apa yang terjadi di Raja Ampat sejatinya merupakan ironi. Di satu sisi pemerintah selalu menggangungkan kampanye kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan. Tapi faktanya, ada izin diberikan untuk usaha yang bisa 'merusak alam'.

Beruntung kasus ini muncul ke publik. Jika tidak, bisa jadi status Geopark di Raja Ampat dievaluasi. Seperti halnya juga terjadi pada Geopark Danau Toba, yang di tahun 2023 lalu mendapat 'kartu kuning' dari UNESCO.

Pakar lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa mengatakan, permasalahan tambang di Raja Ampat sampai hampir hilangnya status Geopark Danau Toba, ada karena tata kelola alam yang tidak selaras. Dia merasa, tata kelola pembangunan yang ada sampai saat ini masih cenderung berorientasi pada ekonomi. Tidak salah memang. Tapi fatalnya orientasi itu tidak mempertimbangkan aspek-aspek terkait konservasi dan pelestarian lingkungan.

"Kepentingan ekonomi dan konservasi itu berujung pada konflik yang ada di lapangan. Misalkan, tidak boleh atau tidak seharusnya ada resort yang dibangun, atau pembangunan resort itu tidak mengikuti kaidah-kaidah konservasi, kaidah-kaidah keberadaan Geopark di suatu kawasan tertentu," jelas Mahawan kepada Validnews, Rabu (25/6).

Sayangnya, dua poin yang bisa dijalankan secara selaras, tidak tercapai. Dan yang sering terjadi, kelestarian alam justru menjadi korban. Alih-alih mendapat cuan dari industri.

"Itu tidak mendapat perhatian yang cukup, akibatnya terjadilah pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagaimana pengelolaan suatu Geopark," tambahnya.

Belum lagi jika hal ini dikaitkan dengan isu sosial di kawasan tersebut, seperti kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan dan sejumlah aspek lain. Sayangnya, pembangunan itu berimplikasi pada ketidaktertiban pelaksanaan pembangunan di wilayah-wilayah Geopark, termasuk aktivitas pertambangan yang terjadi di Raja Ampat.

Mahawan juga tidak menampik bahwa tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan status kawasan konservasi seperti Geopark dari UNESCO. Ditandaskan, kalau sudah diakui oleh UNESCO, maka tata kelola wilayah tersebut juga harus mengikuti standar yang telah ditetapkan secara global.

Namun, praktik di lapangan kerap berbeda. Muncul banyak persoalan perencanaan pembangunan yang dirasa tidak relevan dan tidak selaras. Contoh kongkret seperti pertambangan di kawasan konservasi.

"Status internasional ini tentu saja adalah bentuk bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga dan melakukan konservasi di wilayah-wilayah itu. Selama tata kelola ini dilaksanakan dengan baik, saya kira konservasi yang dilakukan dan upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan dengan baik," kata Mahawan.

Hak Adat Dan Pengabaian Perundangan

Untuk itu, dia menganjurkan adanya perbaikan tata kelola Geopark, khususnya yang lebih inklusif dan melibatkan masayrakat agar bisa memberikan manfaat pada masyarakat sekitar juga. Perbaikan tata kelola kawasan konservasi juga menuntut political will dari pemerintah, di tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Karena tanpa dukungan tersebut, perbaikan tata kelola Geopark tidak akan bisa terlaksana.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Hatma Suryatmojo sependapat. Keterlibatan masyarakat lokal, katanya dilansir dari laman UGM, dinilai sebagai kunci keberhasilan perlindungan lingkungan jangka panjang. Masyarakat lokal memiliki kearifan dan pengalaman dalam menjaga alam.

Maka itu, manfaat ekonomi dari lingkungan lestari seperti ekowisata dan perikanan ramah lingkungan harus benar-benar dirasakan masyarakat agar mereka punya insentif untuk menjaga alam.

"Masyarakat menjadi garis depan pengawasan karena mereka yang paling kenal dan peduli terhadap wilayahnya sendiri," kata Mayong, sapaan akrab Hatma.

Menurut Kepala Pusat Studi Agraria IPB, Bayu Eka Yulian kasus penambangan di Raja Ampat bisa disebut sebagai sebuah pelanggaran aturan dan hak masyarakat adat. Pasalnya, aktivitas tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan perubahannya dalam UU No 1 Tahun 2014.

Dia menyebutkan terang dalam laman IPB, bahwa dalam undang-undang, pulau kecil yang luasnya di bawah 2.000 km2 tidak boleh dijadikan kawasan tambang karena pertambangan bukan prioritas ekosistem pulau kecil. Sementara Pulau Gag di Raja Ampat termasuk kategori pulau kecil dengan luas hanya sekitar 60 km2.

"Pulau kecil sangat rentan. Ketika ditambang, akan terjadi perubahan drastis pada ekosistem pulau kecil. Sedimentasi, air keruh, dan hilangnya tutupan hutan menjadi dampak nyata. Lingkungan, air terganggu, terumbu karang rusak, bahkan habitat ikan yang dilindungi terdampak. Tanah di Papua itu bukan tanah kosong, ada tata pengaturan adat di dalamnya," kata Bayu.

Dalam pasal 23 ayat 2 dari UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, juga telah disebutkan bahwa pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan, penelitian, perikanan, pariwisata, pertanian, dan peternakan, bukan pertambangan.

Dampak Ekologi

Dalam sebuah studi, didapati kalau sebaran larva ikan yang bertelur di perairan dekat pertambangan dapat terbawa ke kawasan lain. Tentunya secara langsung apa yang terjadi ini mempengaruhi sebaran ikan di wilayah tersebut. Termasuk ikan tuna dan cakalang yang banyak mendiami perairan Indonesia Timur.

"Jika kerusakan ekosistem laut di perairan Raja Ampat terjadi, maka jumlah ikan tuna dan cakalang pun akan menurun di perairan Indonesia, khususnya di Laut Banda dan Teluk Tomini. Padahal, ikan tuna dan cakalang yang melintasi Raja Ampat bermigrasi hingga ke Samudera Hindia dan Samudera Pasifik," ungkap Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia Victor Nikijuluw.

.Artinya, kata dia, efek pencemaran perairan Raja Ampat sangat dapat berdampak luas tidak hanya ke spesies di bawah laut, tetapi juga masyarakat di Gorontalo, Bitung, Ambon, hingga perairan Arafura, Maluku Tenggara.

Tidak hanya itu, migrasi dari ikan-ikan spesies karismatik seperti jenis hiu, manta, sampai penyu yang melalui dan mendiami perairan Raja Ampat pun bisa terganggu. Padahal, ikan-ikan ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat. Apabila perairan tersebut tercemar, spesies-spesies itu diprediksi tidak akan menjadikan Raja Ampat sebagai rumah atau jalur migrasi mereka lagi.

"Spesies yang terdiri dari ikan-ikan besar seperti hiu paus, jenis-jenis hiu lainnya, hingga penyu, itu hanya datang jika ada ikan-ikan kecil. Jika sebuah kawasan perairan sudah rusak lingkungannya, planktonnya sudah tidak ada, air tercemar, dan ikan-ikan kecil itu habis, maka ikan-ikan besar pun tidak akan lagi muncul di sana," jelas Victor.

Dengan tegas dia mengungkapkan, dampak seperti itu, jika ingin dihitung maka kerugian yang akan terasa bisa menjadi beratus kali lipat dengan hilangnya spesies-spesies yang selama ini melintas ataupun menghuni di kawasan tersebut

Mayong juga mengemukakan senada. Dampak ekologis dari pertambangan di pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Raja Ampat nilainya sangat destruktif dan bersifat permanen. "Jika terumbu karang rusak, maka daya tarik pariwisata dan keseimbangan ekologi laut juga ikut runtuh. Padahal, terumbu karang adalah pondasi ekosistem laut Raja Ampat," ucapnya.

Selain berdampak pada ekosistem laut, pertambangan juga menghancurkan siklus hidrologi di pulau kecil. Hutan di pulau-pulau kecil berfungsi menyerap dan menyimpan air hujan. Saat kawasan tersebut dibuka untuk tambang, sumber air tawar bisa hilang, dan air tanah berpotensi tercemar oleh limbah tambang yang mengandung logam berat. Krisis air bersih pun bisa terjadi di wilayah kepulauan seperti Raja Ampat.

"Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Geopark semestinya tidak lagi dibuka untuk kegiatan ekstraktif. Geopark adalah wilayah dengan nilai geologi dan biodiversitas tinggi yang seharusnya dijaga untuk pendidikan, konservasi, dan ekowisata. Status Geopark seharusnya secara otomatis dikunci dalam tata ruang sebagai zona lindung mutlak yang tidak bisa diganggu gugat," kata Mayong.