KULTURA

17 Februari 2024

18:00 WIB

'Pil Pahit’ Pengentasan Tuberkulosis

Cita-cita menuju Indonesia bebas TBC sepertinya masih jauh dari angan. Masih banyak PR yang harus dibenahi dalam mengatasi penyakit yang di negeri ini, menjadi yang terbesar kedua di dunia.

Penulis: Andesta Herli Wijaya

Editor: Satrio Wicaksono

JAKARTA - Tuberkulosis (TBC) bukanlah vonis mati. Setiap harinya, ada pasien TBC yang dinyatakan sembuh, berhasil melawan infeksi kompleks yang disebabkan Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang konon banyak ditemukan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Meski begitu, harus diakui, TBC adalah penyakit yang merenggut kualitas hidup penderitanya, bahkan mengancam nyawa. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri menempatkan penyakit paru-paru ini sebagai penyakit menular paling membunuh, dengan angka kematian di atas 1 juta setiap tahunnya.

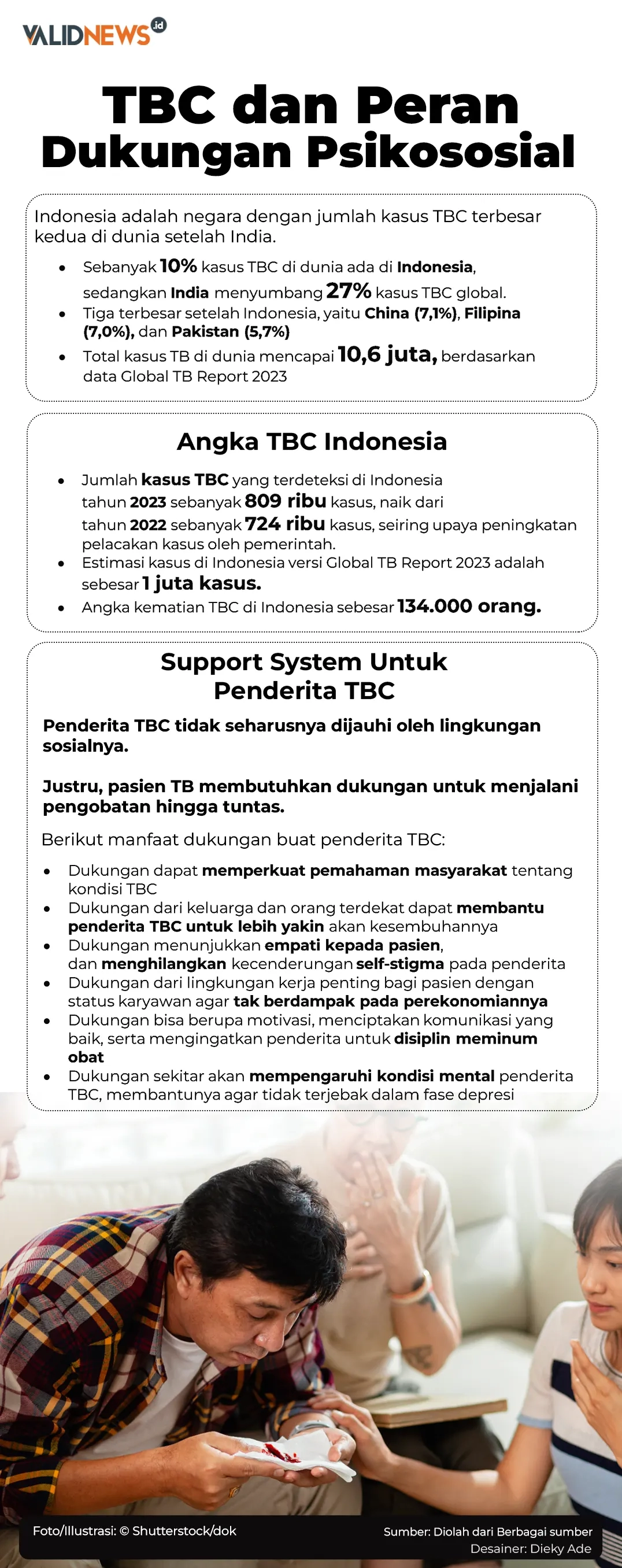

Di Indonesia, negara dengan perkiraan jumlah kasus TBC terbesar kedua di dunia (sekitar 1 juta kasus pada 2023), angka kematiannya mencapai sekitar 10%. Prevalensi itu ditilik dari data yang dirilis Kementerian Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Berada dalam kelompok penyakit yang dapat sembuh, namun dengan tingkat kematian tinggi, menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan TBC ini. Di lapangan, TBC ternyata bukan saja persoalan medis, tapi juga permasalahan psiko-sosial bagi para penderitanya.

Ada banyak lapis permasalahan yang dialami para penderita TBC. Di satu sisi, penderita harus berjibaku melawan gejala infeksi bakteri dalam tubuh. Di sisi lain, mereka harus melawan efek samping dari obat pembunuh bakteri yang dikenal dengan Obat Anti TB (OAT).

Efek obat itu disebut-sebut cukup keras bagi tubuh. Bisa menyerang lambung, menggerus daya tahan tubuh, sampai ‘merusak’ perasaan penderitanya. Belum lagi, harus dikonsumsi 6-9 bulan tanpa putus.

Belum lagi, ada efek persoalan psikologis, sosial hingga ekonomi yang mengiringi kondisi TBC. Khususnya di Indonesia, TBC masih kerap dipandang sebagai aib, baik oleh lingkungan komunitas maupun oleh si penderita sendiri. Pemikiran itu menggerus mental penderita, sehingga besar potensi mereka terjebak dalam frustrasi.

Berbagai persoalan di atas, pada akhirnya membuat penyembuhan TBC menjadi sesuatu yang sulit bagi penderitanya. Tak sedikit yang akhirnya putus pengobatan, dan berakhir pada fase TBC resisten obat (TBC RO) yang mana membutuhkan proses pengobatan yang lebih panjang, bisa mencapai dua tahun.

Self-Stigma Pada Penderita

Arya (29 tahun), perempuan asal Jakarta ini telah 9 tahun sembuh dari TBC paru. Namun, dia masih ingat betul, bagaimana sulitnya melewati hari-hari dalam kondisi TBC, paling tidak selama 6 bulan masa pengobatan.

Sebelum divonis mengidap TBC, Arya sempat salah mendapat diagnosa dan harus menyambangi beberapa dokter penyakit dalam. Dunia langsung terasa gelap bagi Arya yang ketika itu baru menginjak usia 20 tahun-an.

"Karena yang saya pernah dengar kalau penyakit tersebut bisa mematikan, yang saya pikirkan waktu itu saya belum siap mati. Kasihan orang tua saya kalau saya mati duluan, dan memang masih belum siap karena banyak hal yang harus saya perbaiki untuk diri saya sebelum mati," ungkap Arya kepada Validnews, Selasa (13/2).

Kala itu, Arya shock bukan kepalang. Dengan pemahaman yang terbatas, dia langsung mengubah pola kesehariannya dengan menjauhkan diri dari orang-orang sekitar. Niatnya baik, agar tak menularkan TBC kepada orang lain.

Namun Arya tak sadar, justru sedang melakukan stigmatisasi pada diri sendiri. Dia kala itu juga belum paham, tindakannya mengisolasi diri, justru memperberat proses penyembuhan.

Lebih krusial lagi, dia terpaksa putus kuliah. Bukan karena penolakan kampus, tetapi fisiknya melemah karena gejala TBC. Dia memutuskan berhenti kuliah di semester 6, dan memilih fokus untuk menjalani pengobatan.

Untungnya, Arya memiliki keluarga yang sangat perhatian. Dia mendapat dukungan penuh dari keluarga dan orang-orang terdekat, termasuk oleh dokter, untuk menjalani pengobatan sampai selesai. Dukungan penuh dari orang-orang terdekat itulah yang membantunya sembuh. Dukungan itu ‘menjaga’ komitmennya untuk menjalani pengobatan yang memang tidak mudah.

"Yang paling mengganggu itu rasa mual setelah minum obatnya ketika baru bangun tidur, karena obatnya yang berukuran besar dan kadang ada rasa males mengonsumsinya, tapi harus dipaksa biar nggak ngulang dari awal tahapan minum obatnya," cerita Arya.

Cukup lama dia mengisolasi diri dari lingkungan pergaulannya. Kurang lebih, sekitar lima bulan pengobatan. Saat bulan terakhir pengobatan, setelah tak ada lagi punya gejala batuk, baru dia memberanikan diri untuk kembali bertemu dengan teman-temannya.

Cara Arya menjalani masa pengobatannya bisa dipandang tepat, sekaligus tidak tepat. Ahli paru di RSUP Persahabatan, dr. Fanny Fachrucha saat berbincang dengan Validnews, Kamis (15/2) lalu menekankan, pengobatan TBC tidak mensyaratkan isolasi sosial bagi penderitanya.

Dokter Fanny yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menjelaskan, kuman tuberkulosis menyebar lewat droplet saat penderita batuk. Jika itu terjadi, barulah ada bahaya mengintai orang-orang di sekitarnya. Namun jika tak ada batuk, atau penderita mengenakan masker, situasi itu pun dipandang relatif aman.

Bahkan ketika kuman TBC menyebar di udara, ada dua kemungkinan bagi orang di sekitarnya yang tak sengaja menghirup bakteri, yakni jatuh sakit atau tidak sama sekali. Hal itu tergantung kadar bakteri yang ada pada dahak si penderita, dan juga pada daya tahan tubuh orang-orang di sekitarnya.

"Misalnya main sama anak kecil, mereka kan daya tahan tubuhnya rentan. Nah, ini biasanya kita menyarankan bahwa berinteraksi tidak masalah tapi mungkin dengan menjaga, misalnya dengan memakai masker, etika batuknya dijaga," jelasnya lagi.

Intinya, dr. Fanny menekankan, penderita TBC tak harus menerima stigma dijauhkan dari keluarga atau lingkungan sosialnya. Karena bagaimanapun, faktor lingkungan sosial justru bisa jadi dukungan mereka untuk sembuh.

Penderita TBC bisa tinggal serumah dengan anggota keluarga yang sehat, makan semeja atau menggunakan piring yang sama. Semua itu tak masalah sejauh setiap alat yang digunakan bersama dibersihkan dengan baik. Toh, TBC tak menular lewat air liur melainkan droplet.

"Banyak yang masih menutupi kondisi TB, enggak mau berobat karena takut stigma. Itu harus dihilangkan. TB sama dengan penyakit infeksi lain, bedanya adalah dia yang masuk itu kuman TBC yang memang pengobatannya lebih lama," tuturnya.

Masa Pengobatan dan Efek Samping

Jika persoalan stigma bisa dieliminasi, penderita TBC bisa fokus pada persoalan klinis. Dokter Fanny Fachrucha memberi gambaran tentang pengobatan TBC. Menurutnya, obat TBC yang merupakan jenis antibiotik memiliki efek yang berbeda-beda pada setiap orang.

Namun dia menggarisbawahi, tidak semua penderita TBC merasakan efek samping obat serius. Banyak di antara penderita TBC yang dia tangani, justru tidak mengalami gejala efek samping obat, sehingga bisa beraktivitas normal di keseharian mereka.

"Gejala yang mungkin terjadi adalah mual, muntah, nafsu makan turun, gatal pada kulit, perubahan warna air kencing," ungkapnya.

Meski, dirinya juga tak menampik banyak yang putus obat dan akhirnya mengalami fase TBC resisten obat atau TB RO, karena tak kuat menjalani pengobatan di masa TBC sensitif obat.

Krusialnya pengobatan TBC, disadari dengan baik oleh Amma Sayeed (25 tahun), penderita TBC dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ibu dua anak tersebut saat ini tengah menjalani pengobatan TBC ekstra-paru, yaitu payudara atau mastitis TBC.

Amma harus mengonsumsi 5 kapsul setiap hari dengan efek samping beragam dari waktu ke waktu, mulai dari mual, muntah, hingga melemahnya tubuh. Di lain waktu, dia mengalami gejala pusing, mata kabur, gatal pada kulit hingga hilangnya nafsu makan.

Menurut Amma, efek samping obat itu amat berat baginya. Meski mendapat dukungan dari keluarga dan masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, TBC melemahkan tubuhnya untuk melakukan lebih banyak hal.

Amma harus terus menguatkan diri sendiri agar bisa terus mengonsumsi obat, dengan harapan bisa sembuh cepat dari TBC.

"Yang jadi penguat itu mungkin anak ya. Kalau enggak ada anak mungkin saya enggak ingin sembuh atau malas berobat saja. Efeknya tadi sih itu benar-benar mengganggu," ucap Amma saat diwawancara via telepon beberapa waktu lalu.

Jika Amma masih berusia muda saja kewalahan, bagaimana dengan penderita di usia tua?

Potret lainnya, bisa dilihat dari cerita Sisi (34 tahun), wanita asal Bogor yang menjadi pendamping untuk ayahnya (59) yang menjalani pengobatan TBC fase RO. Seperti Amma, ayah Sisi pun mengalami efek samping obat yang cukup keras.

Salah satu efek yang paling serius yaitu gangguan fungsi lambung yang membuat ayah Sisi berulang kali harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan, keluarga Sisi harus menyediakan oksigen di rumah untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu sang ayah mengalami sesak nafas.

"TBC ayah saya itu fasenya TBC MDR, dan itu efek samping obatnya lumayan keras, ngefek-nya ke lambung juga. Kalau lambung lagi enggak enak, dia susah untuk makan. Kalo lagi nggak bisa makan dia drop dan harus dirawat dulu," ucap Sisi.

Dampak Lanjutan: Ekonomi

Menurut Sisi, kondisi TBC pada ayahnya membuat keluarga harus lebih ketat dalam mengelola keuangan. Sang ayah tak lagi bisa bekerja karena kondisi fisiknya terganggu, sehingga anak dan anggota keluarga lah yang harus mendukung kebutuhan ekonomi bagi orang tua.

Pemerintah memang menjamin pengobatan TBC sepenuhnya ditanggung gratis. Akan tetapi, biaya lain yang ditanggung penderita, hingga hilangnya pekerjaan, bukanlah hal yang mudah buat penderita dan keluarga.

Nurul Luntungan, konsultan kesehatan publik sekaligus Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia mengatakan, lini ekonomi menjadi salah satu isu penting penanganan TBC di Indonesia. Pasalnya, di samping gejala plus efek samping obat yang membuat penderita sulit bekerja, ada pula stigmatisasi di lingkungan kerja.

"Stigma masih ada, ya. Penelitian dari TBC Komunitas sekitar 2021-2022, ada asesmen menunjukkan ternyata stigma masih cukup tinggi, terutama self-stigma, itu jadi hambatan berobat. Stigma keluarga juga, serta di tempat kerja juga masih ada. Itu semua menjadi hambatan orang-orang menjalani pengobatan, sambil juga terus menjalani hidupnya,” ungkap Nurul, Jumat (16/2).

Gambaran yang dipaparkan Nurul, tentu jauh dari amanat Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang penanggulangan TBC di lingkungan kerja. Aturan tersebut sejatinya memberi jaminan adanya dukungan dan kebijakan kerja yang adil bagi penderita TBC. Untungnya, kata Nurul, makin kemari, makin banyak korporasi yang makin sadar untuk memenuhi permenaker tersebut.

Pandangan Nurul terkonfirmasi lewat pengalaman Nida (28 tahun), seorang penyintas TBC asal Bogor. Nida menderita TBC pada 2021 silam, ketika dia berstatus sebagai karyawan di salah satu perusahaan e-commerce di Ibu Kota.

Nidaketika itu terinfeksi TBC pada paru, sekaligus mengalami gangguan di kelenjar getah bening, justru mendapat dukungan dari perusahaannya dalam bentuk penawaran skema kerja jarak jauh atau WFH. Tak hanya dari manajemen, dari teman sejawatnya, Nida juga banjir dukungan untuk sembuh.

Justru masalahnya bukan pada kantor, melainkan fisik Nida sendiri. Kondisi fisiknya melemah sehingga merasa terlalu lelah jika harus bekerja sepanjang hari. Apalagi dengan menempuh perjalanan Bogor-Jakarta yang menguras energi.

"Waktu itu saya bekerja, rasanya akan keganggu. Jadi saya memutuskan resign, karena khawatir enggak bisa fokus juga," cerita Nida.

Situasi Membaik, Tapi Banyak PR

Cerita para penyintas TBC dan paparan para ahli memberi beberapa poin kesimpulan. Pertama, TBC bukan akhir. TBC adalah penyakit infeksi biasa seperti infeksi jenis lainnya yang bisa diobati hingga sembuh. Jadi, konsepsi TBC sebagai penyakit mematikan, perlu direvisi.

Kedua, ada permasalahan stigma yang masih nyata. Meski pada sebagian kasus, stigma itu justru datang dari penyintas sendiri. Sementara stigma sosial, agaknya semakin berkurang dari waktu ke waktu. Buktinya, semua penyintas yang diwawancarai Validnews, tak memiliki pengalaman yang menjurus ke stigmatisasi sosial tersebut.

Ketiga, pengobatan TBC memang sulit dan berat bagi penderitanya. Poin ini mengundang pertanyaan penting, mungkinkah pengobatan TBC bisa lebih mudah, singkat dan menyenangkan bagi penderita? Sehingga kondisi TBC tak memberi dampak kerugian yang signifikan bagi penderitanya.

Mengutip penjelasan Nurul Luntungan dan dr. Fanny Fachrucha, kemungkinan itu ada. Saat ini, para ahli di dunia kesehatan tengah intens melakukan berbagai penelitian untuk menghadirkan obat baru yang lebih manjur, dengan masa pengobatan yang bisa diringkas kira-kira hingga menjadi 4 bulan. Seperti yang tengah dikembangkan oleh peneliti senior dr. Erlina Burhan.

Terlepas dari hal tersebut, Nurul menambahkan, perlindungan sosial dan ekonomi sudah seharusnya jadi bagian dari program penanganan TBC secara nasional oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini memang sudah ada bantuan materil bagi penderita TBC, namun sayang sifatnya masih perbantuan dari lembaga non-pemerintah. Sebagian besar berasal dari dana hibah luar negeri.

Hal yang tak kalah penting lainnya adalah ketersediaan logistik obat, dan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang mesti terus ditingkatkan. Terkait ini, Sisi menceritakan, sering kali mengalami penolakan secara halus di rumah sakit umum saat membawa ayahnya yang membutuhkan penanganan atas efek samping obat TBC.

Beberapa rumah sakit beralasan, tak ada ruangan untuk penanganan pasien TB, kemudian merujuk pasien ke rumah sakit khusus paru yang jaraknya jauh. Merujuk pengalaman Sisi, demi sang ayah bisa mendapatkan penanganan yang dibutuhkan di rumah sakit tertentu, dia kadang sampai harus ‘berbohong’ dengan tidak menyampaikan riwayat penyakit TBC yang dialami sang ayah.

"Secara umum untuk penanganan pasien TBC harusnya bisa dilakukan di rumah sakit umum, terutama untuk penanganan gawat darurat," ucap Nurul merespons pengalaman Sisi.

Terakhir, kata Nurul, penting untuk pemerintah terus menggenjot penelusuran atau skrining kasus TBC. Karena dalam perspektif penanganan TBC, seperti pada Covid-19, semakin banyak penemuan kasus berarti semakin besar potensi pemutusan penularan bakteri TBC.

Cerita-cerita ini seperti di atas, diharapkan bisa menjadi bahan refleksi pemerintah dan otoritas terkait. Itupun, jika memang pemerintah serius dengan target eliminasi TBC tahun 2030.