KULTURA

29 Oktober 2025

17:30 WIB

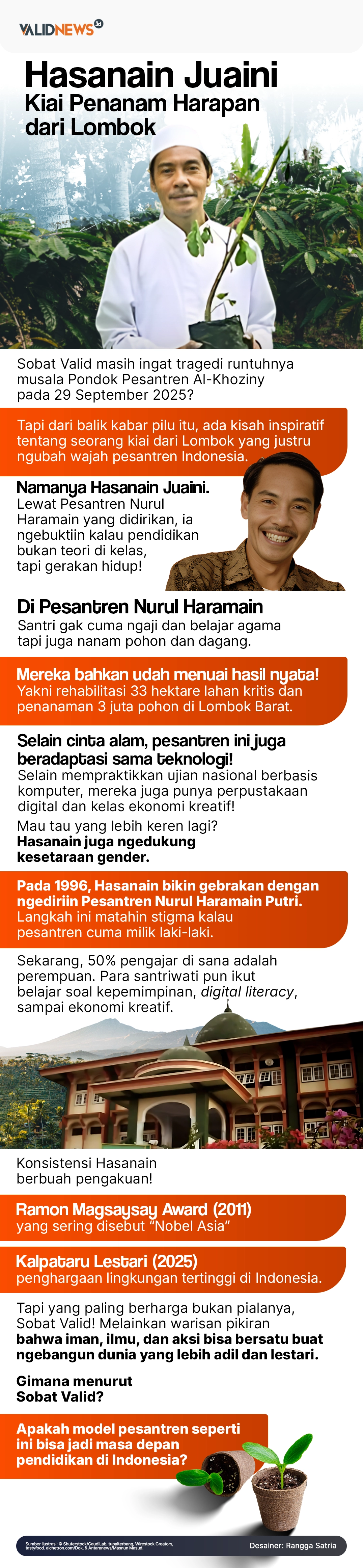

Mengenal Hasanain Juaini, Sang Kiai Yang Melakukan Konservasi

Hasanain Juaini merupakan penerima penghargaan Ramon Magsaysay, pendiri Pesantren Nurul Haramain. Dia sebagai pelopor pendidikan perempuan dan pelestarian lingkungan dengan gerakan penghijauan Lombok.

Penulis: Besyandi Mufti

Editor: Rikando Somba

Hasanain Juaini pemimpin pondok pesantren di lombok, Guru Haji Hasanain Juaini. alchetron.com/Hasanain-Juaini.

Tanggal 29 September 2025 akan dikenang sebagai hari yang kelam dalam sejarah pendidikan pesantren di Indonesia. Sebuah musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny ambruk, merenggut nyawa 67 orang.

Tragedi itu membuka mata banyak pihak. Ada ribuan pondok pesantren di seluruh negeri berdiri tanpa standar bangunan yang memadai. Dari sekitar 42 ribu pesantren, hanya 51 yang tercatat memiliki izin bangunan resmi.

Meski demikian, di balik angka-angka yang mencemaskan itu, semangat para santri untuk menuntut ilmu tetap menyala, mereka belajar di ruang sederhana, bahkan rapuh, namun dengan tekad yang tak tergoyahkan.

Di tengah sorotan dan keprihatinan itu, muncul kisah yang memberi harapan.

Di Pulau Lombok, nama Hasanain Juaini dikenal sebagai simbol pesantren progresif yang menautkan pendidikan agama dengan kepedulian lingkungan. Di bawah kepemimpinannya, Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada tumbuh sejak dekade 1990-an bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga sebagai pusat gerakan sosial-ekologis.

Ribuan santri dan masyarakat sekitar terlibat dalam kegiatan pelestarian alam, menjadikan pesantren ini contoh nyata bahwa pendidikan Islam dapat berjalan seiring dengan cinta terhadap bumi dan kehidupan.

Di bawah kepemimpinannya, pesantren ini menjadi pionir, membuka akses pendidikan bermutu untuk perempuan, mengintegrasikan kurikulum modern, dan menjalankan program reboisasi serta kewirausahaan berbasis komunitas yang berdampak nyata pada peningkatan pendapatan untuk keluarga dan pemulihan lahan kritis.

Hasanain Juaini lahir pada 17 Agustus tahun 1964 di Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dia tumbuh dalam keluarga pesantren yang kuat. Ayahnya, Tuan Guru Juaini merupakan seorang pengasuh pesantren sehingga tradisi keilmuan Islam menjadi fondasi kuat di awal kehidupannya.

Pendidikan formal dan tradisi pesantren membentuk dasar yang kuat untuk keagamaannya, tetapi Hasanain kemudian memperluas wawasannya dengan pengalaman belajar dan pendekatan yang menggabungkan kitab klasik dan juga ilmu-ilmu modern.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di lingkungan pesantren, studi sarjana di Fakultas Hukum LIPIA Jakarta, dan pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hasanain memilih jalan yang tidak biasa.

Dia merintis pesantren perempuan yang memadukan pendidikan agama dan keterampilan praktis serta kepedulian terhadap lingkungan. Keputusan tersebut lahir dari observasinya bahwa pendidikan perempuan dan pengelolaan lingkungan saling berkaitan karena keluarga yang lebih berpendidikan cenderung lebih aware pengelolaan sumber daya dan kesejahteraan komunitas.

Nurul Haramain Putri, Pesantren Menjadi Agen Perubahan Sosial

Tahun 1996 Hasanain mendirikan Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri di Narmada. Ini merupakan langkah yang dengan konteks luas dianggap melawan tradisi karena pesantren seringkali memprioritaskan laki-laki.

Dari awal tujuan Hasanain jelas untuk menciptakan model pendidikan pesantren yang mengembangkan potensi individu (learner-centered), memberi akses pada perempuan untuk sekolah mengengah bermutu, dan menyiapkan santri agar siap menghadapi tantangan global. Sekolah ini kemudian berkembang menjadi pesantren yang memiliki puluhan hingga ratusan staf pendidik dan ratusan santri.

Nurul Haramain tak hanya sekadar “tempat belajar”, pesantren ini mengadopsi ujian nasional berbasis komputer lebih awal, mendigitalisasi koleksi buku, serta merancang program kewirausahaan dan kepemimpinan bagi santri.

Pendekatan ini menempatkan pesantren sebagai institusi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia modern tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Hal-hal itu menghasilkan lulusan yang religius sekaligus kompeten menghadapi dunia kerja dan publik.

Salah satu aspek paling mencuat dari perjalanan Hasanain ialah gerakan penghijauan dan pemulihan lahan kritis di Lombok Barat. Hasanain dan komunitas pesantrennya membeli, merehabilitasi, dan mengelola lahan gundul.

Gerakan itu mengubah puluhan hektar, yaitu lebih dari 33 hektar, menjadi areal hijau produktif. Lahan pesantrennya sendiri bahkan diklaim telah mencapai puluhan hektar hijau yang dikelola secara kolektif, termasuk pembibitan pohon produktif seperti sengon, jati, mahoni, bahkan tanaman rempah.

Program reboisasi dan pembibitan ini dijalankan secara massif, bibit yang ditanam oleh komunitas Hasanain mencapai jutaan, bahkan mencapai sekitar tiga juta pohon melalui gerakan yang melibatkan distribusi bibit gratis dan partisipasi warga. Program ini tak hanya berfokus pada jumlah phon yang telah ditanam, tetapi juga mengaitkan penanaman dengan peningkatan pendapatan rumah tangga melalui tanaman produktif.

Hasanain merancang model kepemilikan komunitas di pesantrennya. Alih-alih dengan struktur “one-man control”, ia membangun mekanisme partisipatif, misal seperti sistem keanggotaan komunitas yang memungkinkan masyarakat berkontribusi dan merasakan manfaat langsung dari program pendidikan dan sosial.

Model ini meningkatkan keterlibatan warga, memperkuat keberlanjutan proyek-proyek lingkungan, dan membentuk jejaring sosial yang mendukung ketika program-program tersebut perlu diperluas atau direplikasi ke daerah lainnya.

Selain prinsip kepemilikan untuk komunitas, Nurul Haramain juga mengembangkan unit-unit usaha produktif yang menolong menutup biaya pendidikan dan memberi peluang kerja bagi lulusan serta keluarga. Strategi ekonomi ini memberi pesantren pijakan finansial yang kuat sekaligus menunjukkan bahwa solusi lingkungan dan pendidikan dapat saling menguatkan.

Perjuangan Untuk Kesetaraan Gender

Hasanain sering disebut sebagai tokoh yang mengubah pandangan tradisi pesantren terhadap perempuan. Dengan mendirikan pesantren khusus perempuan dan menempatkan perempuan dalam posisi pengajar, sekitar 50% pendidik merupakan perempuan, Hasanain memberi contoh nyata bagwa pendidikan agama tak bertentangan dengan pemberdayaan perempuan.

Inisiatif ini mendapatkan pengakuan internasional karena memadukan nilai Islam dengan hak-hak perempuan untuk pendidikan dan peran publik.

Kebijakan yang dilaksanakan termasuk kurikulum yang memberi ruang bagi kompetensi akademik, manfaat ekonomi, serta literasi lingkungan. Semua itu menjadikan lulusan perempuan tak hanya paham agama, tetapu juga siap berkontribusi nyata di masyarakat dan ekonomi lokal. Pendekatan ini mempersempit jurang gender tradisional sekaligus memodernisasi peran pesantren dalam kehidupan sosial.

Pencapaian Hasanain mendapatkan pengakuan luas. Dia menerima Ramon Magsaysay Award pada tahun 2011, penghargaan bergengsi yang sering disebut “Nobel Asia”, dengan penilaian atas pendekatannya yang holistik terhadap pendidikan pesantren, kesetaraan gender, konservasi lingkungan, dan keterlibatan sipil. Penghargaan ini menjadi bukti internasional bahwa model yang dikembangkan di Lombok memiliki nilai replikasi bagi konteks lainnya di kawasan Asia.

Pada tingkat nasional, upaya Hasanin juga diakui dengan penghargaan Kalpataru yang masuk ke dalam kategori Pembina Lingkungan pada berbagai tahapan/ Termasuk juga pengakuan yang tercatat pada tahun 2016 dan penghargaan Kalpataru Lestari 2025 sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan atas dedikasinya terhadap lingkungan yang konsisten. Penghargaan-penghargaan tersebut menunjukkan kesinambungan kerja dan pengaruh jangka panjang dari program-program yang dijalankannya.

Suara Seorang Pionir

Hasanain dikenal dari beberapa kutipan yang merangkum filosofi tindakannya. Salah satu kalimat yang sering disampaikannya ialah: “Seharusnya pesantren menjadi pionir dalam bidang lingkungan, sehingga masyarakat menyadari sesungguhnya ajaran Islam harus menjadi yang terdepan dalam penghijauan.” Kalimat tersebut sering dipajang menjadi ringkasan misi pesantrennya.

Dia juga menekankan peran pionir: “Pionir itu harus mengambil bagian yang paling berat, bagian paling susah, dan bagian paling berisiko.” Nilai tersebut menjadi penopang keberanian Hasanain untuk membuka pesantren perempuan, membeli lahan gundul, dan memulai program-program yang awalnya banyak diragukan oleh sebagian pihak.

Keberhasilan metode yang dilakukannya berakar pada perpaduan antara pendidikan, aksi nyata, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di tengan masyarakat. Hasanain mengajarkan bahwa pelajaran tak hanya terhenti di ruang kelas, tetapi terus berakar di tanah, secara harfiah. Santri belajar tentang agama sambil mengelola pembibitan, menanam pohon, dan mengembangkan usaha kecil, sehingga ilmu menjadi pengalaman hidup.

Melalui partisipasi komunitas, warga merasakan kepemilikan dari setiap pohon yang ditanam, dari setiap lahan yang dirawat. Hasanain juga menempatkan perempuan sebagai garda terdepan dalam perubahan, karena dia memahami bahwa pendidikan perempuan berarti memperkuat keluarga dan komunitas.

Semua hal itu dirajut dengan nilai religius yang menempatkan menjaga alam sebagai bentuk ibadah, memberikan kekuatan moral yang mendalam pada setiap tindakan. Ditopang oleh unit usaha pesantren yang mandiri, model tersebut tak bergantung pada donasi semata, melainkan tumbuh dari kerja kolektif dan rasa tanggung jawan bersama.

Itulah pilar-pilar sederhana namun kokoh yang menjadikan pendekatan Hasanain bukan hanya menjadi program lingkungan, tetap menjadi gerakan sosial yang menyalakan kesadaran baru tentang bagaimana iman, ilmu, dan bumi dapat berpadu menjadi satu napas.

Di sisi lain, tak ada gerakan sosial yang tak memiliki tantangan. Beberapa isu yang ada meliputi kebutuhan modal awal untuk membeli lahan dan memulai pembibitan, resistensi budaya awal terhadap pesantren perempuan, hingga tantangan dalam menjaga kualitas bibit dan adaptasi tanaman pada lahan kritis.

Studi akademik dan laporan lokal menyoroti perlunya data monitoring jangka panjang untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup pohon dan dampak ekologis yang terukur.

Dengan adanya tantangan tersebut, pendekatan Hasanain menekankan kerja kolektif dan pembelajaran berkelanjutan yang meliputi evaluasi program, pelatihan teknis pada santri dan warga, serta kolaborasi dengan instansi pemerintah ketika diperlukan. Kritik-kritik konstruktif tersebut menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat model tersebut agar menjadi lebih sistematis dan terukur.

Warisan Hasanain Juaini bukan sekadar penghargaan atau banyaknya angka pohon yang telah ditanam, tetapi model transformasi sosial yang menggabungkan pendidikan, etika agama, pemberdayaan gender, dan konservasi lingkungan. Pada era perubahan iklim dan degradasi lahan, model seperti ini menawarkan blueprint lokal yang relevan, dengan memadukan nilai-nilai budaya dengan solusi praktis yang menggerakkan komunitas.

Relevansi praktik-praktiknya juga tinggi untuk program pembangunan berkelanjutan. Pesantren menjadi pusat pendidikan dan ekonomi lokal dapat menjadi agen adaptasi dan mitigasi iklim, khususnya di wilayah rural yang rentan terhadap perubahan lingkungan.

Hasanain Juaini menunjukkan bahwa perubahan besar bisa lahir dari aksi yang konsisten, berpijak pada lembaga lokal, dan menghormati kultur sekaligus mengadopsi inovasi. Dari mendirikan pesantren perempuan hingga menjalankan program reboisasi berskala besar, dia mengajarkan bahwa pendidikan yang berakar pada nilai dapat menjadi mesin transformasi sosial-ekologis.

Dari Hasanain kita bisa banyak belajar, Jangan biarkan pengetahuanmu sekadar jadi catatan di kepala. Sobat Valid bisa menjadikannya cahaya yang menerangi sekitar dengan mengamalkan ilmu secara nyata.