KULTURA

14 Juni 2023

20:30 WIB

Delima Silalahi; Tekad Kuat Mengembalikan Tanah Adat

Menuntut pengembalian tanah masyarakat adat bukanlah hal mudah. Menghadapi perusahaan besar yang dekat dengan kekuasaan, serta berbagai tantangan berat, harus dilalui Delima Silalahi bertahun-tahun.

Penulis: Andesta Herli Wijaya

Editor: Rendi Widodo

JAKARTA - Delima Silalahi naik ke atas panggung dengan matanya yang berbinar. Sejurus kemudian, dia mengucapkan terima kasih, kepada para audiens, pejuang lingkungan serta tokoh yang hadir dalam penganugerahan Goldman Environmental Prize 2023 di San Fransisco, Amerika Serikat, April 2023 Lalu.

Perempuan 46 tahun itu tak tampak canggung, meski harus berhadapan dengan sejumlah tokoh lingkungan dari seluruh dunia. Tampaknya, dia sudah terbiasa berbicara di forum kecil hingga besar, seturut perjalanannya mengorganisasi perjuangan masyarakat di Tana Batak.

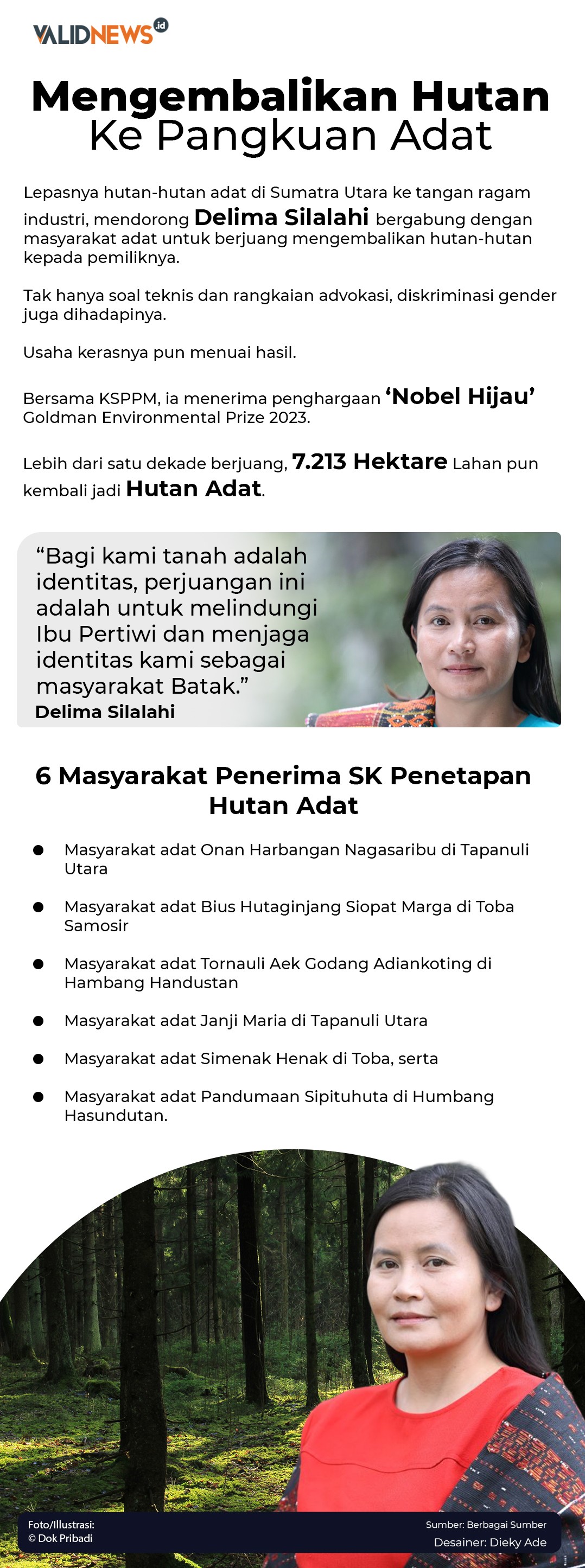

Delima dianugerahi Goldman Prize untuk dedikasinya selama puluhan tahun mendampingi masyarakat adat di Sumatra Utara, dalam memperjuangkan kelestarian hutan dan lingkungan. Kerja panjang itu dilakukannya bersama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), di mana Delima kini merupakan Direktur eksekutif di sana.

Hak hutan masyarakat adat, menjadi salah satu perhatian utama KSPPM. Belum lama ini, kerja itu membuahkan hasil besar ketika negara akhirnya mengakui sekitar 7.213 hektare hutan sebagai milik enam kelompok masyarakat adat di Sumatra Utara (Sumut).

Karena itulah, Delima menyatakan, penghargaan yang ia terima itu bukan merupakan pencapaian individual, tetapi merupakan hasil kerja KSPPM bersama gerakan masyarakat adat di Sumut.

“Penghargaan ini sangat berarti bagi kami, dan akan menjadi penyemangat bagi kami dalam menjaga bumi kita,” ucap Delima dari atas panggung.

Delima lanjut bertutur tentang hutan dan kaitannya dengan identitas masyarakat adat di Sumatra Utara. Buat masyarakat adat, kehilangan tanah serupa dengan kehilangan identitas.

Alasan inilah yang mendorong Delima dan masyarakat adat di Sumut, terus memperjuangkan hak atas tanah dan hutan mereka. Mereka tak gentar harus berhadapan dengan industri pelaku eksploitasi dan perusakan hutan dan lingkungan

Menurutnya, perusakan hutan yang terjadi itu telah masif, merusak ekosistem yang ada. Termasuk mengeliminasi kekayaan hutan Sumut berupa tanaman endemik kemenyan yang sejak lama telah menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Untuk itu, di depan forum masyarakat dunia, Delima menegaskan komitmen perjuangannya. Dia mengatakan, akan terus memperjuangkan hutan di Tana Batak, sembari meminta dukungan masyarakat dunia.

“Bersama-sama, kita dapat jaga kemenyan sebagai kehidupan bagi generasi penerus kita. Terima kasih banyak telah undang saya di sini, horas!” teriaknya.

Pidato Delima Silalahi disambut meriah oleh forum. Masyarakat dunia kini melihat betapa seriusnya komitmen Delima, satu-satunya tokoh Indonesia yang menerima penghargaan tersebut.

Anak PNS

Pencapaian Delima Silalahi sampai akhirnya menerima anugerah Goldman Environmental Prize, adalah buah perjuangan panjang dan konsistensi. Bagaimanapun, dia telah mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi masyarakat adat lebih dari 20 tahun.

Delima Silalahi dilahirkan di Siborongborong, Tapanuli Utara, 46 tahun silam. Dia tumbuh dari keluarga Batak yang memiliki perasaan yang kuat terhadap alam dan lingkungan.

Dia dibesarkan oleh dua orang tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tak punya sawah dan ladang sendiri, Delima sejak kecil justru telah menunjukkan kecintaannya beraktivitas di alam.

Saat kanak-kanak, Delima gemar bermain di sawah milik warga di desanya. Saban hari dia menghabiskan waktu bermain bersama teman-temannya di sawah, sekitaran pinggir hutan dengan sungai yang mengalir jernih.

Keasyikan masa kecil itu membekas hingga dia dewasa. Kenangan inilah jugalah yang membuatnya menjadi sosok yang memiliki perhatian besar terhadap alam dan lingkungan.

Tak heran, dia cepat menyadari, ada yang berubah pada desa tempat tinggalnya, maupun desa-desa lain di sekitarnya. Mulai banyak lahan persawahan hilang atau rusak, hutan-hutan mulai gundul, sungai dan udara pun mulai tak segar.

Seiring berkembangnya wawasan, Delima akhirnya menangkap ada masalah di tanah leluhurnya. Pembangunan dan industri telah merangsek masuk ke hutan-hutan, mengambil lahan-lahan hijau yang dulunya dirawat sebagai sumber penghidupan oleh masyarakat.

Delima gelisah. Dia tak ingin jika hutan-hutan yang meninggalkan kenangan indah musnah begitu saja. Dia pun bertekad melakukan sesuatu untuk mencegah perusakan hutan yang terus terjadi.

Kegelisahan itu membawa Delima berkenalan dengan berbagai gerakan sipil di Tapanuli Utara, dan Sumut pada umumnya. Ketika menyelesaikan sarjana di FISIPOL Universitas Sumatra Utara pada 1999, Delima memutuskan bergabung dengan KSPPM, organisasi yang fokus pada gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Sumut.

Mata Delima semakin terbuka, dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada hutan-hutan dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Kerusakan yang masif telah terjadi dan membawa dampak lain berupa rusaknya ekosistem kehidupan masyarakat, termasuk rusaknya perekonomian masyarakat karena hutan yang rusak.

“Saya akhirnya tahu, ada perusahaan di sana yang merusak hutan di wilayah kami, itu yang mendorong saya. Masyarakat adat juga. Saya melihat kemiskinan struktural terjadi di sana. Negeri kita dibilang kaya, tapi kok banyak yang miskin, itu kegelisahan saya,” ungkap Delima saat berbincang dengan Validnews di Jakarta baru-baru ini.

Bergerak Bersama

Masyarakat adat yang dibicarakan Delima dalam konteks ini adalah mereka yang hidup dengan prinsip tradisional yang mengutamakan lahan hutan sebagai inti dari kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Masyarakat adat ini tersebar di berbagai wilayah yang merentang di jalur Bukit Barisan dan sekitaran Danau Toba, seperti Kabupaten Toba, Simalungun, Toba Samosir serta Tapanuli Utara. Wilayah-wilayah inilah yang menjadi fokus perhatian Delima bersama rekan-rekannya sesama penggerak di KSPPM.

Masyarakat adat di wilayah ini sejak dulu telah hidup dengan pola pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, khas masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia. Hutan menjadi tempat hidup, sumber ekonomi dan pembentuk nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Namun, rusaknya ekosistem hutan menjadi ancaman. Kerusakan bahkan semakin besar dari tahun ke tahun, dimulai sejak era pembangunan industri tahun 80-an hingga 90-an silam.

Datangnya perusahaan, membuat lahan-lahan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat, dieskplorasi demi kepentingan perusahaan semata. Lahan-lahan pun digunduli, bersalin rupa dengan aneka tanaman baru demi kepentingan industri, mulai dari industri kertas sampai food estate, hingga pariwisata.

Tak heran, konflik antara masyarakat adat dan perusahaan dan pemerintah yang memberikan konsesi kepada perusahaan, acap kali terjadi. Sementara di tengah konflik, masyarakat kehilangan ruang hidup dan kehilangan sumber ekonomi.

Tak hanya kemenyan yang perlahan hilang, eksploiotasi hutan, menimbulkan perebutan ruang hidup antara manusia dan satwa karena semakin menyempitnya hutan.

Delima bersama KSPPM pun mencurahkan perhatian pada permasalahan tersebut, melakukan berbagai inisiatif untuk membentuk solidaritas bersama masyarakat. Bentuk gerakannya beragam, mulai dari edukasi, pendampingan hingga program-program pemberdayaan, untuk memberi tenaga pada perjuangan atas nama masyarakat.

Forum-forum rapat bersama masyarakat dibentuk, untuk mendiskusikan persoalan, termasuk merencanakan gerakan perjuangan lewat dialog dengan pemerintah, mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Tujuannya jelas, mengembalikan hutan yang telah dikuasai oleh industri kepada masyarakat adat.

Tak sampai di situ, Delima juga menggagas berbagai kampanye untuk menjaring dukungan. Mulai dukungan dari sesama organisasi lingkungan, hingga dukungan narasi di media massa. Harapannya, suara mereka di Tana Batak didengar oleh banyak pihak di tingkat yang lebih luas.

Intinya, fokus utama perjuangan Delima dan masyarakat adat di kawasan ini adalah merebut kembali ratusan ribu hektare lahan yang kadung dikelola oleh sebuah perusahaan kertas besar berskala nasional.

Jalan Sulit dan Pengorbanan

Sebagai ‘pendamping’ untuk gerakan masyarakat, Delima harus benar-benar hidup bersama masyarakat. Dia pun harus rela sering terpisah dari anak dan suami yang menetap di Siborongborong, karena harus berkantor di Parapat, Kabupaten Simalungun.

Kondisi ini bukan hal ringan buat Delima. Dia banyak kehilangan banyak waktu untuk anak-anaknya. Hanya saja, dia bersyukur memiliki pasangan hidup yang mendukung dan bisa memberi pengertian kepada anak-anaknya.

Sebagai gantinya, Delima mengikat janji dengan suami dan anak-anaknya. Dia memastikan setiap pekannya akan ada waktu berkualitas bagi keluarga.

"Suami mengerti, dan saya bersyukur anak-anak saya juga bisa menerima. Tapi yang jelas, kita memastikan, ada waktu berkualitas yang disediakan bagi keluarga. Jadi, pekerjaan bukan penghambat untuk hubungan keluarga. Dengan mendukung saya, sebenarnya keluarga saya juga ikut mendukung gerakan ini,” tuturnya.

Tantangan buat Delima, tak sampai disitu. Selain diskusi dan advokasi, Delima juga menjadi fasilitator agar masyarakat adat bisa berdialog dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah hingga pelaku usaha di wilayah tersebut.

Dari lelakunya tersebut, cibiran atau pandangan setengah mata, tak jarang harus diterimanya hanya karena dia seorang perempuan yang dianggp tak layak untuk berbicara dan mengambil keputusan. Pelecehan verbal pun pernah diterimanya.

Akan tetapi, itu semua ditanggungnya dengan tabah. Delima menyadari, budaya patriarki masih menancap kuat di Indonesia, tak terkecuali di tanah Batak. Meski diterima dengan baik di kalangan masyarakat adat tradisional, Delima justru sering tidak dihargai, karena statusnya sebagai perempuan oleh pihak-pihak pemilik kekuasaan yang mengklaim lebih modern dan beradab.

“Yang jadi tantangan adalah ketika kita berhadapan dengan perusahaan, advokasi, kita berada di iklim patriarki yang masih menganggap perempuan itu ‘kelas dua’, tidak dianggap,” cerita Delima.

Inilah yang membuat advokasi dan perjuangan Delima bersama masyarakat berlangsung lama dan sulit. Demonstrasi-demonstrasi menuntut hak-hak hutan masyarakat adat, acapkali tak menuai respons yang memuaskan dari pemangku kepentingan.

Namun, dengan determinasi dan konsistensilah, perjuangan yang dilakukannya sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Secara bertahap, lahan hutan dikembalikan perusahaan sebagai pemegang konsesi kepada negara, untuk selanjutnya diberikan kembali ke masyarakat adat.

Apakah sudah usai perjuangan tersebut? Ternyata perjuangan belum berakhir. Menurut catatan KSPPM, selama periode perjuangan sejak tahun 1990-an hingga saat ini, baru sekitar 35 ribu dari 200 ribu hektare lahan konsesi yang dimiliki perusahaan pengolahan kertas yang sudah dikembalikan ke masyarakat adat.

Di lahan-lahan itu, masyarakat adat dan KSPPM kembali mengupayakan lahirnya ekosistem hutan baru. Salah satunya dengan melakukan reboisasi, penanaman kembali hutan dengan pohon-pohon bernilai tinggi, termasuk kemenyan.

Hukum Hutan Adat

Hasil paling signifikan yang dicapai masyarakat adat dan KSPPM pimpinan Delima Silalahi adalah keluarnya pengakuan hukum atas 7.213 hektare hutan milik enam komunitas masyarakat adat pada 2022 lalu. Ini merupakan hasil perjuangan yang telah berjalan lebih dari satu dekade, hingga akhirnya pemerintah memberikan SK penetapan wilayah hutan bagi masyarakat adat di sekitaran Danau Toba.

SK penetapan tersebut tak lain adalah realisasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang menyatakan, hutan adat bukanlah hutan negara yang bisa ‘dialih-pakai’ untuk kepentingan industri. Putusan yang menjadi harapan besar bagi masyarakat adat untuk menagih hak mereka.

Putusan itu pula yang menjadi basis perjuangan masyarakat adat dan KSPPM. Dalam gerakannya, Delima dan kawan-kawan melakukan kunjungan dari desa ke desa, mengedukasi masyarakat terkait undang-undang yang mendukung pengakuan hak masyarakat adat, serta klaim hutan adat.

Diketahui, keenam masyarakat adat di Sumut yang menerima SK itu yakni masyarakat adat Onan Harbangan Nagasaribu di Tapanuli Utara, masyarakat adat Bius Hutaginjang Siopat Marga di Toba Samosir dan masyarakat adat Tornauli Aek Godang Adiankoting di Hambang Handustan. Kemudian, komunitas adat Janji Maria di Tapanuli Utara, komunitas adat Smenak Henak di Toba, serta komunitas adat Pandumaan Sipituhuta di Humbang Hasundutan.

Dengan pengakuan itu, masyarakat adat tak lagi memiliki keraguan akan ketersediaan ruang hidup mereka. Paling tidak, enam masyarakat adat yang menerima SK tersebut telah bisa mengelola secara penuh hutan-hutan mereka, tanpa harus menghadapi konflik yang melelahkan dengan perusahaan.

Delima mengakui, 7 ribu hektare itu masih jumlah yang kecil. Sejatinya, luasan yang harus dikembalikan kepada masyarakat adat jauh lebih luas dari itu. Tapi, capaian ini tentu jadi prestasi sendiri untuk dikembangkan di kemudian hari.

Sekadar informasi, KSPPM sejauh ini mengadvokasi total 33 komunitas masyarakat adat yang tersebar di lima kabupaten di Sumut. Berbagai kelompok masyarakat adat itu sebagian besarnya masih harus berjuang untuk ruang hidupnya, karena belum adanya pengakuan wilayah hutan adat oleh negara di wilayahnya masing-masing.

Karena itu, ketika menerima anugerah Goldman Environmental Prize, dan perjuangannya di balik penetapan SK bagi enam masyarakat adat baru-baru ini dibicarakan secara luas, Delima tak merasa dadanya buncah. Sebab dia sadar, apa yang telah dicapai sejauh ini, belum apa-apa.

Sebanyak tujuh ribu hektare diyakininya bukanlah pencapaian sesungguhnya, melainkan hanya sebuah permulaan dari perjalanan panjang mengembalikan hijaunya Tana Batak kembali ke pangkuan masyarakat adat.

“Pengakuan 7 ribu hektar itu kan sebenarnya masih sebagian kecil, seharusnya masih sangat luas, melibatkan 33 masyarakat adat. Hanya saja saja ada klaim negara di wilayah mereka. Ini perlu adanya pengembalian,” kata Delima.