EKONOMI

13 Agustus 2018

21:34 WIB

Haji dan Transformasi Transportasi

Diperkenalkan tahun 1952, pesawat tipe Convair CV-340 mulai dioperasikan untuk penerbangan haji. Hingga 1956, Garuda Indonesia mencetak sejarah dengan meresmikan pelayanan penerbangan haji menuju Mekkah dengan pesawat tersebut

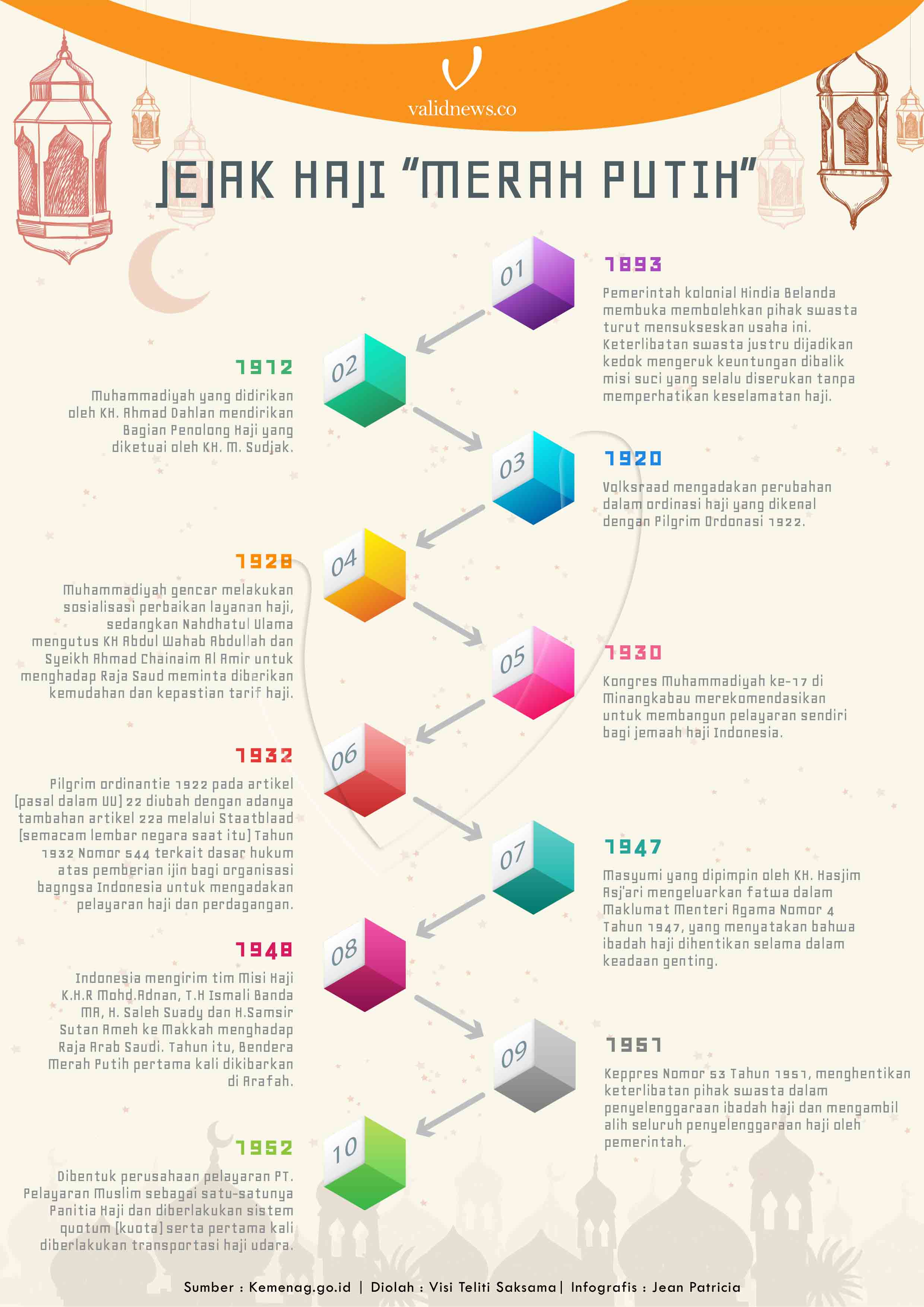

JAKARTA – Suasana haru senantiasa mewarnai setiap pemberangkatan haji, bagi warga kota atau pedesaan terpelosok sekalipun. Wajar saja, buat seorang muslim, untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima ini diperlukan banyak sekali persiapan, perjuangan dan penantian, baik itu dari sisi finansial, fisik hingga kesiapan mental.

Perjalanan menunaikan ibadah haji memang tidaklah sama halnya seperti melakukan pelesiran ke tempat-temat eksotis dunia. Bukan sekadar jauhnya lokasi tujuan dan lamanya durasi melakukan ibadah tersebut yang menjadi faktor terpenting dalam membangun suasana haru.

Nilai-nilai spiritual dari tertanam dalamnya keinginan menyambangi tanah suci di benak umat muslim, justru yang menjadi keharuan tersendiri, begitu kesempatan tersebut bakal terwujud.

Kaum muslim percaya, ibadah haji itu panggilan atau undangan dari Sang Maha Kuasa ke rumahnya. Betapa banyak orang yang mampu secara finansial dan sehat jasmaninya, merasa tak terpanggil pergi ke tanah suci, bersujud di hadapan Baitullah.

Bicara tentang keberangkatan haji, aspek transportasi menjadi salah satu hal penting yang patut disoroti. Terlebih buat penduduk dari negeri yang jauh dari dua tanah suci, Makkah Al Mukaromah dan Madinah Al Munawarah, seperti Indonesia.

Dulu, sebelum pesawat udara menjadi pilihan paling rasional, buat negeri kepulauan seperti nusantara, kapal laut atau perahu menjadi moda transportasi favorit untuk calon jemaah haji menuju tanah suci. Bahkan di tengah penjajahan yang begitu ketat pengawasannya, biro-biro perjalanan haji zaman Hindia Belanda sudah mampu memberangkatkan banyak jemaah haji.

Asal tahu saja, sejak 1825, masyarakat Indonesia yang ingin berhaji, diberangkatkan menggunakan kapal khusus pengangkut jemaah haji yang disiapkan oleh Syekh Umar Bugis. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mengangkut alon jemaah haji dengan kapal khusus.

Selain itu, ada nama Haji Muhammad Namzee dan lain sebagainya. Sebelumnya pengangkutan jemaah haji masih dilakukan oleh para pedagang milik Arab dan Inggris yang mengambil embarkasi di Singapura.

Setelah jumlah jemaah haji nusantara terus meningkat pada paruh kedua abad ke-19, Inggris mulai ikut memasuki bisnis pengangkutan haji nusantara. Di pertengahan tahun 1858, sebuah kapal Inggris muncul di Batavia untuk mengangkut jemaah haji nusantara. Jika selama ini jemaah haji nusantara menggunakan kapal layar (zeilschip), mulai tahun itu mereka menggunakan kapal uap (stoomschip).

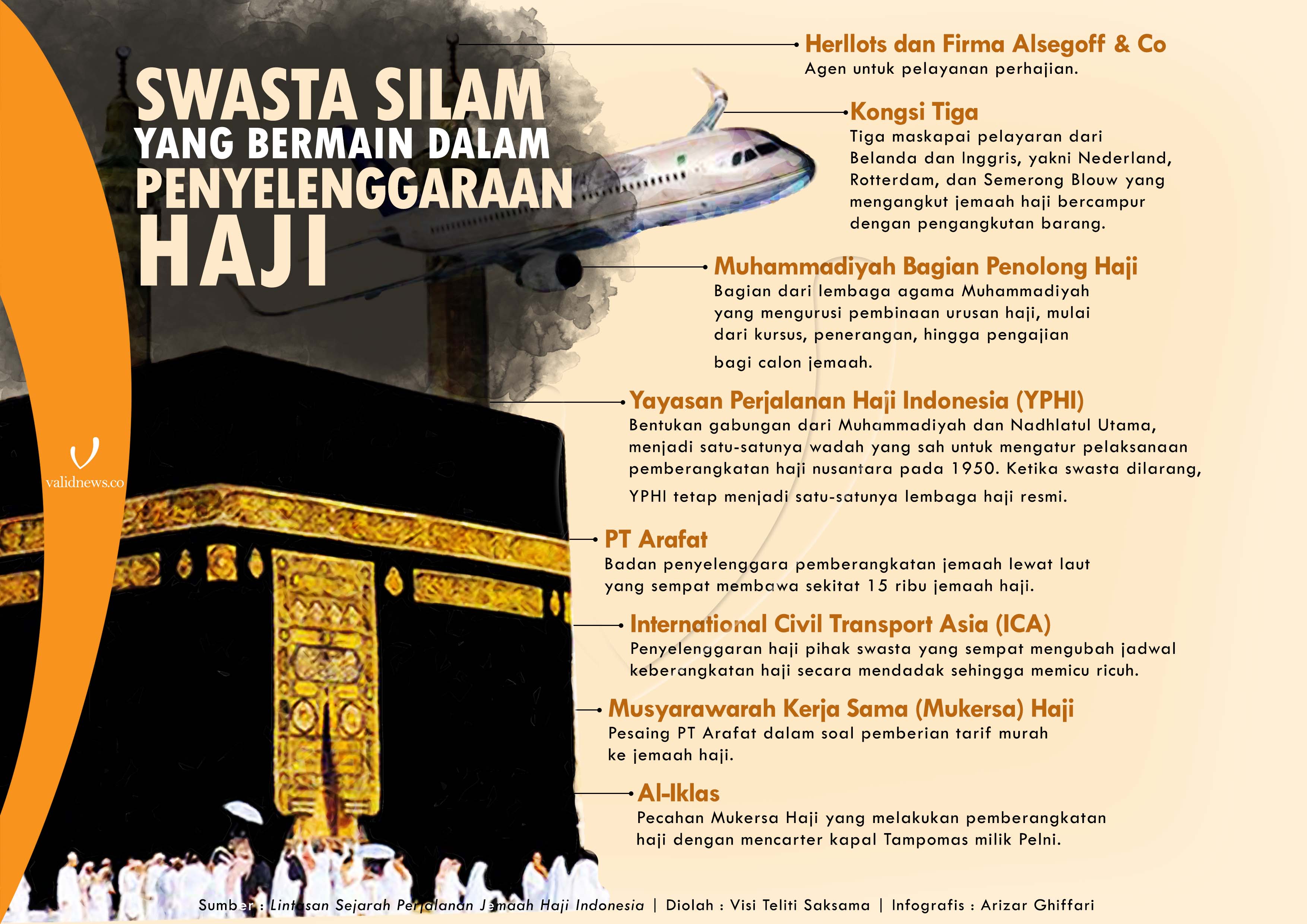

Kongsi Tiga

Orang Arab yang berada di Batavia juga mulai memanfaatkan peluang bisnis haji ini dengan membeli kapal api dari firma Besier enJonkheim. Dengan kapasitas 400 orang para jemaah diangkut dengan membayar harga tiket dari Batavia f60, dari Padang f50.

Langkah orang-orang Arab di Batavia ini kemudian diikuti oleh Pemerintah Belanda setelah pembukaan Konsulat Belanda di Jeddah pada 1872 dan peresmian penggunaan terusan Suez dua tahun sebelumnya.

Meskipun Ordonansi Haji nomor 698/1922 mengatur cara mengangkut jemaah, syarat perkapalan, dan syarat agen, tapi pemerintahan Hindia Belanda membenarkan hak monopoli. Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial membentuk perusahaan dengan nama Kongsi Tiga pada tahun 1877.

Kongsi Tiga adalah gabungan dari tiga perusahaan milik pemerintahan kolonial, yakni Netherland, Rotterdamsche Llyod dan Ocean Maatschappij. Pada tahun 1873 pemerintah Belanda juga mendirikan sebuah perusahaan haji di Jawa yang beroperasi pada tahun 1874.

Adanya monopoli saat itu memberatkan bagi para jemaah. Pasalnya, kapal Haji Kongsi Tiga yang mendapat monopoli pengangkutan haji memasang tarif f 250 pulang pergi. Tapi begitu sebuah kapal milik seorang Muslim Hongkong memprotes pasaran angkutan haji di Hindia Belanda, tarif Kapal Kongsi Tiga lantas turun hingga 80 Gulden.

Sekadar informasi, selain perusahan milik Belanda ini, sejumlah perusahaan lain yang berkedudukan di Singapura juga mengambil keuntungan dari jemaah haji Indonesia. Bahkan sampai tahun 1900 sejumlah perusahaan Singapura masih menjadi favorit bagi para jemaah haji dengan harga tiket lebih murah.

Pada tahun 1895 misalnya, perusahaan Belanda menetapkan tiket sebesar f120 untuk pulang-pergi. Sedangkan perusahaan Hotline hanya mematok harga f 63,75. Kemuian di tahun 1920 harga tiket f350 untuk perusahaan Belanda dan f260 untuk perusahaan Holtline untuk tiket pulang pergi.

Tapi, jangan bayangkan pemberangkatan haji pada awal abad-20 tersebut mudah. Diungkapkan dalam buku Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, selain memakan waktu tempuh bisa hingga tahunan, kondisi kapal yang tidak dikhususkan untuk perjalanan haji menjadi cobaan lain bagi para jemaah.

Pasalnya, kapal-kapal yang diberangkatkan oleh maskapai pelayaran tersebut merupakan jenis kapal barang. Alhasil, calon haji harus rela diberangkatkan bersama berbagai komoditas perdagangan, mulai dari kopra sampai ikan asin.

Kapal Dagang

Abdurakhman, akademisi dan sejarawan Universitas Indonesia menceritakan, dulu sekali, jemaah haji memang diberangkatkan menggunakan kapal dagang.

“Mereka melakukan perjalanan jauh, tapi bukan sebuah kapal laut yang khusus buat penumpang, tapi kapal dagang. Tentu mereka bersamaan dengan barang-barang dagangan lainnya, jadi belum nyaman lah,” kata Abdurakhman kepada Validnews, Jumat (10/8).

Saat itu, penggunaan jalur laut dinilai sebagai pilihan yang tepat, lantaran dapat mengangkut jemaah dalam jumlah cukup banyak.

“Sejak awal abad-12 pada masa itu menggunakan kapal layar, baru kemudian ketika masuk masa pemerintahan Hindia Belanda dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda menggunakan kapal uap,” terang Abdurakhman.

Ia melanjutkan, perjalanan menggunakan kapal uap dinilai terasa lebih nyaman. Dirinya menambahkan, penggunaan kapal pun mampu eksis hingga pada awal tahun 1970an.

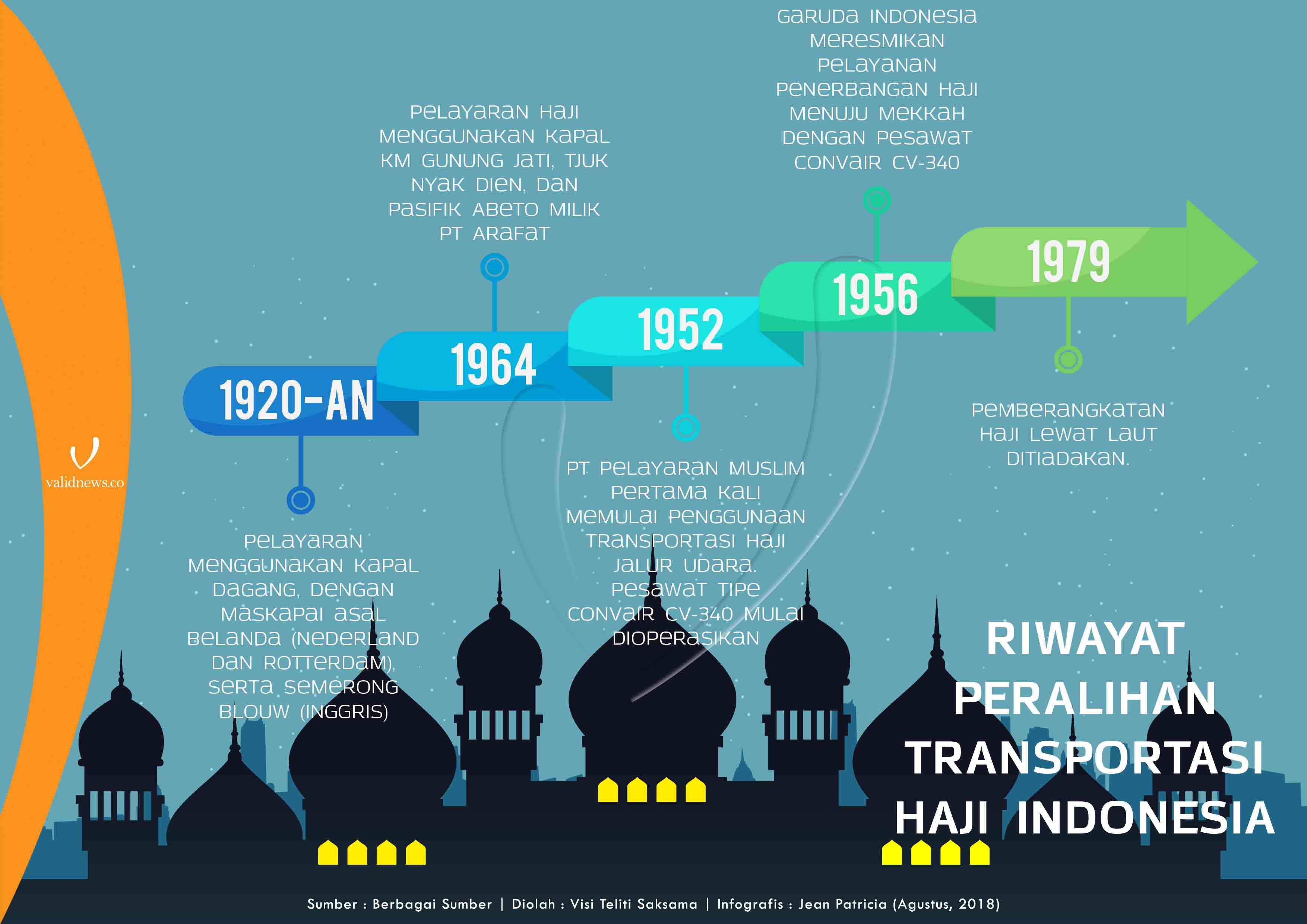

Saat itu, ada PT Arafat yang berdiri pada tahun 1964 perusahaan yang menangani angkutan haji jalur laut, dengan kapal KM Gunung Jati, Tjuk Nyak Dien, Pasifik Abeto, dan sebagainya.

Kapal-kapal tersebut dapat membawa penumpang dari Indonesia ke Timur Tengah dengan waktu tempuh kurang lebih satu bulan. Calon haji harus merogoh kocek hingga Rp400 ribu untuk dapat pergi ke Tanah Suci menggunakan kapal, dan Rp1,4 juta untuk pesawat.

Sekadar informasi, sebenarnya penggunaan pesawat terbang sudah dimulai tahun 1952, atau lebih tepatnya pasca perusahaan pelayaran PT Pelayaran Muslim dibentuk.

Kala itu, PT Pelayaran Muslim sebagai sebagai satu-satunya panitia haji mulai memberlakukan sistem quotum (kuota), dan pertama kali memulai penggunaan transportasi haji jalur udara.

Diperkenalkan pada tahun 1952, pesawat tipe Convair CV-340 mulai dioperasikan untuk penerbangan haji. Hingga pada 1956, Garuda Indonesia mencetak sejarah dengan meresmikan pelayanan penerbangan haji menuju Mekkah dengan pesawat tersebut.

Pada tahun 1952, biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah yang akan berangkat menggunakan pesawat terbang mencapai dua kali lipat dibanding jalur laut, yakni mencapai Rp16.691. Sedangkan jika memakai pesawat, biaya yang dikeluarkan cukup sebesar Rp7.500.

Tiga Kelompok

Perbandingan penumpang kedua armada ini pun berbeda jauh, waktu itu hanya ada sebanyak 293 orang yang memilih menggunakan pesawat. Tentu saja kapal laut masih menjadi pilihan favorit, bahkan penumpangnya saja mencapai 14.031 orang.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abdurakhman, dirinya memaparkan, pada tahun 1950-an, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan pesawat.

“Di awal tahun itu, pemerintah menetapkan adanya penggunaan pesawat terbang, tetapi masih mahal, jadi masih jarang yang menggunakan pesawat terbang,” terang Abdurakhman. Ibadah haji menggunakan kapal laut pun masih dominan hingga tahun 1960-an.

“Baru kemudian pada tahun 1966, pemerintah secara resmi membagi perjalanan haji menjadi tiga kelompok. Perjalanan haji laut, perjalanan haji udara, dan mandiri. Itu pun masih belum banyak yang menggunakan pesawat terbang, istilahnya masih sangat terbatas,” ungkap Abdurakhman.

Tahun 1969, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969 menetapkan kebijakan bahwa semua proses penyelenggaraan perjalanan haji diambil alih oleh Pemerintah.

Hal ini tersebut dikarenakan banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta, yang mengadakan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan haji.

“Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengambil alih semua proses penyelenggaraan haji, tidak lagi dikelola oleh swasta. Pak Soeharto melihat bahwa banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan swasta atau calo yang menyelenggarakan perjalanan ibadah haji,” terang Abdurakhman.

Abdurakhman melanjutkan, pasca dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut, pemerintah mengelola ibadah haji secara penuh sejak tahun 1969. Setelah itu keadaan menjadi terbalik, pada tahun 1970-an pesawat udara lebih mendominasi karena biayanya yang tidak jauh berbeda.

Seperti pada tahun 1974, biaya haji jalur udara hanya sebesar Rp560 ribu, sementara keberangkatan haji menggunakan jalur laut menelan biaya sebesar Rp556 ribu. Waktu itu, proporsi penumpang yang menggunakan pesawat terbang juga mulai mendominasi.

Tercatat, saat itu ada sebanyak 53.752 jemaah yang diberangkatkan menggunakan pesawat terbang, sementara hanya terdapat 15.396 orang yang memilih kapal laut. Hingga puncaknya, pemerintah melalui Menteri Perhubungan mengeluakan keputusan baru, yakni SK Menteri Perhubungan No SK-72/OT.001/Phb-79.

Arafat Pailit

Lebih rinci, SK tersebut mencantumkan pernyataan pailit PT Arafat. Hal tersebut dipilih pemerintah karena PT Arafat dinilai tidak mampu lagi mengurusi haji lewat jalur laut. Terlebih lagi, saat itu biaya haji laut lebih mahal daripada haji udara.

“Pemerintah pada tahun 1975 menetapkan bahwa tidak lagi menggunakan laut sebagai satu perjalanan resmi, itu pun ditandai dengan pailitnya perusahaan PT Arafat,” kenang Abdurakhman.

Kerugian Arafat mulai 1970 bukan hanya karena persaingan angkutan haji udara, tapi kebijakan pemerintah dalam menentukan operasi PT Arafat. Dasar kalkulasi tarif per jemaah yang dipakai pemerintah dinilai tidak rasional.

Pada periode 1970-1973 misalnya, Arafat hanya diperkenankan memperhitungkan biaya tetap selama tujuh bulan, biaya tidak tetap selama lima bulan, dan tidak boleh memasukkan unsur laba dan kenaikan harga. Padahal sejak 1970 subsidi haji (kuotum) diberhentikan yang mengakibatkan Ongkos Naik Haji (ONH) pada 1969/1970 naik dari Rp165 ribu menjadi Rp182 ribu.

Akibatnya jumlah jemaah haji laut yang semula diperkirakan 16.500 orang, turun menjadi 8.681 orang. Kejadian ini menurunkan pendapatan Arafat sebesar Rp1,1 miliar. Selain itu, krisis energi internasional pada 1973 dan penurunan nilai dolar AS juga menimbulkan kerugian bagi Arafat.

Musibah demi musibah terus menimpa kapal-kapal Arafat yang umumnya, sudah berusia tua. Kapal Tampomas, milik Pelni yang akan sering dicarter Arafat sampai di dekat pelabuhan Jeddah menabrak batu karang dan menimbulkan kerugian mencapai Rp197 juta.

Pada 1974, di tahun yang sama, Kapal Pacific Abeto bertabrakan dengan Kapal Sam Ratuangi dari Djakarta Floyd di alur pelayaran Tanjung Perak, Surabaya. Akibatnya jemaah haji terpaksa diangkut dengan pesawat udara atas biaya Arafat.

Kesemua insiden tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Musim haji 1977/1978 di bawah manajemen yang baru Arafat mendapatkan pinjaman dari pemerintah Rp1 miliar untuk tambahan modal. Namun, di tengah semangat perbaikan dan pengetatan anggaran, pada 1978/1979 masyarakat dikejutkan dengan pengumuman pemerintah tentang keputusan meniadakan angkutan haji laut.

Beleid dari Menteri Perhubungan RI tertanggal 29 April 1977 kepada PT Arafat, memberikan peluang kepada Arafat mengangkut jemaah lewat jalur udara. Namun Arafat menyerah, karena bukan bidangnya.

“Pemerintah secara resmi tahun 1979 mengeluarkan keputusan untuk meniadakan pengangkutan haji lewat laut. Ini regulasi zaman Pak Soeharto, dari situlah kemudian tidak pernah ada lagi angkutan haji lewat laut dari tahun 1979,” papar Abdurakhman.

Dalam kesempatan yang sama, Abdurakhman juga sedikit menceritakan kisahnya tentang peralihan ke transportasi jalur udara ini. Abdurakhman menuturkan, saat itu ibu mertuanya menjadi bagian dari rombongan jemaah pengguna pesawat di tahun 1975 dengan biaya yang masih sangat murah.

“Ketika sudah menggunakan pesawat terbang, ibu mertua saya juga merasakan dengan kapal laut. Menurutnya pesawat terbang itu lebih nyaman dan waktunya lebih cepat,” ungkap Abdurakhman. Apalagi, di tahun 1978 saja, tercatat biaya haji udara hanya sebesar Rp766 ribu, sementara biaya kapal laut mencapai Rp905 ribu.

Transportasi Alternatif

Dari laman Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Ghofur Djawahir yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Departemen Agama, mengungkapkan, pemberangkatan haji lewat transportasi laut sebenarnya cukup baik sebagai alternatif.

Akan tetapi, Ghofur juga menekankan ada beberapa kendala yang perlu dikaji lebih lanjut. Hal pertama adalah tidak adanya jaminan bahwa harga yang harus dibayarkan oleh jemaah bisa lebih murah, bila dibanding menggunakan transportasi udara.

Selain itu, Ghofur menilai tidak ada antisipasi yang berkelanjutan bagi nasib jemaah yang tertinggal karena sakit di Tanah Suci, entah harus menunggu kapal selanjutnya atau opsi lain. Terakhir, terkait dengan kendala kapal yang mengalami kerusakan di tengah jalan.

Terlepas dari kendala tersebut, Ghofur merasa penggunaan kapal laut sebagai alternatif alat transportasi perlu dipertimbangkan, lantaran pemberangkatan haji melalui jalur laut mampu mengangkut sekitar 2.000 jemaah sekaligus, setara dengan lima kloter via pesawat terbang.

Kala itu, Ghofur juga berpendapat bahwa sudah banyak kapal-kapal modern dan baru, yang memiliki kecepatan dan mampu memperpendek jarak tempuh Jakarta ke Jeddah.

Dikutip dari Antara, Menteri Agama (2004-2009) Maftuh Basyuni yang bekerja dalam periode pemerintahan Presiden SBY pernah memaparkan, tidak ada pikiran yang terbesit untuk kembali menyelenggarakan haji melalui kapal laut.

Saat itu, Maftuh menilai kapal laut memiliki kesulitan yang lebih banyak dan besar daripada kemudahan yang ditawarkan. Alhasil Departemen Agama tidak pernah melontarkan ide atau gagasan untuk menyelenggarakan haji laut.

Akan tetapi, wacana perlu diadakannya kembali haji laut itu justru sempat dikemukakan Muslimin Nasution dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI menilai, penggunaan kapal laut tidak hanya hemat dari sisi keuangan, namun juga dapat mengangkut jemaah dalam jumlah besar.

Tapi Maftuh buru-buru membantah. “Sebagai orang lama di sana, dan pernah ikut aktif menangani penyelenggaraan haji laut, rasanya tak seperti yang digambarkan Muslimin Nasution. Sengsaranya lebih banyak,” ujarnya.

Senada, Kepala Laboratorium Transportasi UNIKA Soegijopranoto Djoko Setijowarno juga mengungkapkan penggunaan kapal laut tidak efisien dari segi waktu.

“Perjalanan kapal cukup lama pada saat itu. Kapalnya besar, jalannya lambat. Makanya kemudian kalau orang naik haji, itu kayak orang mau meninggal saja itu. Dalam perjalanan ada yang meninggal, kalau meninggal di perjalanan sudah perjanjian, dikuburkan di laut,” kata Djoko kepada Validnews, Minggu (12/8).

Maftuh melanjutkan, Mantan Menteri Agama Mukti Ali yang membuka penyelenggaraan haji lewat udara, sudah sangat memperhatikan kenyamanan jamah haji. Hal itu juga yang menjadi alasan penyelenggaraan haji lewat laut ditutup secara bertahap.

“Harus diperhatikan hambatan dari penyelenggaraan haji lewat laut, yaitu, perubahan iklim yang ekstrim dan berpengaruh terhadap jemaah. Belum lagi kepadatan pelabuhan di Arab Saudi, yang ketika musim haji lebih banyak kapal barang ketimbang kapal penumpang,” ungkap Maftuh.

Selain itu, kapal pengangkut juga harus bersandar di pelabuhan selama jemaah melaksanakan kewajibannya, atau menunggu sekitar 10-15 hari. Dalam pandangan Maftuh, penggunaan kapal laut sudah tidak memungkinkan lagi.

Sampai saat ini, Kementerian Agama melaksanakan pemberangkatan jemaah haji Indonesia lewat transportasi udara, dengan merangkul Garuda Indonesia dan Saudi Arabian sebagai pelaksana transportasinya.

Pada tahun 2017, Garuda Indonesia mengangkut sebanyak 107.974 orang atau sebesar 52,27% dari total 204.000 jemaah haji, ditambah sekitar 2.000 orang petugas. Sedangkan Saudi Arabian mendapatkan 47,73% yang setara dengan 98.576 orang.

Jumlah kelompok terbang (kloter) yang dilayani pada tahun 2017 mencapai 510 kloter, dengan menggunakan pesawat Boeing tipe 747-300, Boeing 747-400, Boeing 777-300, serta Air Bus 330-300.

Tahun ini, Garuda Indonesia akan menerbangkan sebanyak 107.959 calon jemaah atau hampir separuh dari seluruh kuota haji Indonesia 2018 yang mencapai 221.000 jemaah. Jemaah-jemaah tersebut diterbangkan lewat 278 kelompok terbang (kloter) dari sembilan embarkasi. Garuda Indonesia menyiapkan sebanyak 14 pesawat haji yang terdiri dari tiga pesawat B747-400, lima pesawat B777-300ER, dan enam pesawat A330-300.

Dari 14 pesawat tersebut, 10 di antaranya adalah pesawat milik Garuda yang erdiri dari lima pesawat Boeing 777-300 ER dan lima pesawat Airbus A330-300. Sedangkan tiga armada B747-400 dan satu armada A330-300 merupakan pesawat sewa dari maskapai luar yang telah melalui proses pengadaan terbuka dan transparan yang mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Selain Garuda, Saudia Airlines menyiapkan 18 unit pesawat yang terdiri atas 11 unit Boeing B777-300 dengan kapasitas 410 penumpang dan tujuh unit B747-400 dengan kapasitas 450 penumpang.

Ya, di zaman now, rasanya agak sulit kembali membayangkan berangkat haji melalui jalur laut. Ratusan ribu jemaah dengan segala permasalahannya tentu menjadi kesulitan tersendiri. Waktu yang lebih lama juga dengan moda kapal laut juga tentu membuat risiko perjalanan lebh besar.

Efektivitas dan efisiensi memang jadi kata kunci. Asalkan saja, kemajuan teknologi tak membuat ibadah haji hanya dipandang sekadar bisnis tahunan pengumpul pundi-pundi. (Shanies Tri P, Dimas Satrio, Teodora Nirmala Fau)