CATATAN VALID

09 Agustus 2025

16:19 WIB

Open Dumping: Sistem TPA Usang Penyebab Pencemaran Lingkungan

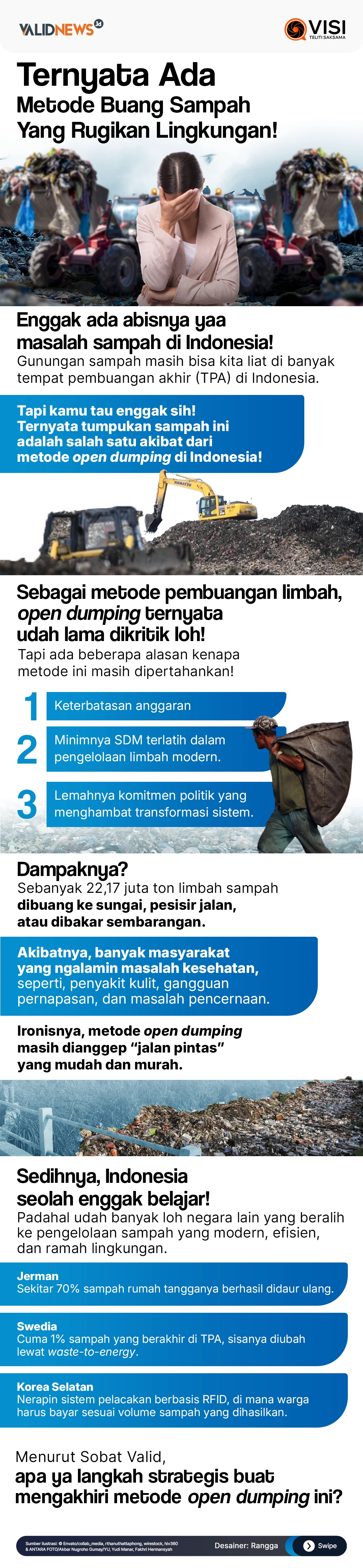

Open dumping adalah sistem TPA yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dampaknya serius bagi lingkungan dan kesehatan. Lalu, mengapa praktik ini masih terus dipertahankan?

Penulis: Bayu Fajar Wirawan

Editor: Rikando Somba

Ilustrasi TPA Open Dumping. AntaraFoto/Andri Saputra

Bau busuk menusuk hidung. Asap tipis hingga pekat melayang di udara. Gunungan sampah tanpa ujung masih akrab terlihat di banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia.

Bagi sebagian orang, sampah yang “sudah dibuang” dianggap selesai urusannya. Padahal, justru di sanalah masalah besar bermula: pencemaran lingkungan yang sistemik dan berlangsung bertahun-tahun.

Salah satu biang keladinya adalah metode open dumping, yaitu pembuangan sampah dengan cara menumpuk limbah begitu saja, tanpa pemilahan, pengolahan, atau penutupan sesuai standar teknis.

Tanpa lapisan pelindung tanah, tanpa sistem drainase air lindi (leachate), dan tanpa mekanisme pengendalian emisi gas, sampah dibiarkan terpapar hujan, panas, dan angin. Akibatnya, air, tanah, dan udara perlahan teracuni.

Metode ini sudah lama dikritik, namun tetap bertahan. Alasannya sederhana: dianggap murah dan cepat.

Tetapi “murah” hanya berlaku di awal. Dalam jangka panjang, kerusakan lingkungan, ancaman kesehatan, dan potensi ekonomi yang hilang membuat biayanya jauh lebih mahal.

Data yang Mengguncang

Indonesia memproduksi sekitar 56,63 juta ton sampah per tahun (SIPSN 2023). Dari jumlah itu, hanya 39,01% (22,09 juta ton) yang dikelola secara layak, seperti sanitary landfill atau controlled landfill.

Sisanya? Sebanyak 21,85% (12,37 juta ton) berakhir di TPA open dumping dan 39,14% (22,17 juta ton) dibuang ke sungai, pesisir, jalan, atau dibakar sembarangan.

Artinya, 61% sampah di Indonesia tidak dikelola dengan benar. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 sudah memerintahkan penutupan TPA open dumping maksimal lima tahun setelah regulasi berlaku. Namun, hingga awal 2025, masih ada 343 TPA yang beroperasi secara terbuka, yang jelas melanggar standar teknis Kementerian LHK.

Kementerian LHK pun telah mengambil langkah: mengeluarkan 37 SK penegakan hukum, menyegel sejumlah TPA, dan memberikan teguran kepada 306 kepala daerah dengan tenggat 12 bulan. Targetnya ambisius: menutup 100 TPA dalam sebulan dan beralih bertahap ke sanitary landfill.

Dampak yang Tak Terbantahkan

Di balik tumpukan sampah yang membusuk di TPA open dumping, bahaya tengah bekerja secara senyap. Air tanah di sekitarnya tercemar lindi, yaitu cairan hitam pekat yang meresap hingga ke sumur-sumur warga. Di udara, gas metana terlepas tanpa kendali, menjadi ancaman perubahan iklim sekaligus bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

Bagi masyarakat yang tinggal dalam radius 3 hingga 5 kilometer, risiko kesehatan bukan sekadar ancaman di atas kertas.

Penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan masalah pencernaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sementara itu, bayang-bayang tragedi seperti longsor sampah Leuwi Gajah pada 2005, yang menelan lebih dari 140 korban jiwa, masih menghantui ingatan banyak orang.

Selain dampak kesehatan, kerugian juga terasa dari sisi ekonomi. Angka yang tersia-siakan mencengangkan: sekitar Rp127,5 triliun per tahun (Bappenas, 2024). Nilai itu berasal dari potensi sampah yang bisa diubah menjadi energi listrik, pupuk organik, refuse-derived fuel (RDF), atau bahan baku industri daur ulang—namun justru dibiarkan membusuk dan mengotori lingkungan.

Mengapa Open dumping Masih Dipertahankan?

Jawaban atas pertanyaan ini, meski terdengar klasik, mencerminkan tantangan struktural yang belum terselesaikan.

Pertama, keterbatasan anggaran menjadi alasan utama. Banyak pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang tinggi, sehingga pembangunan fasilitas sanitary landfill—yang membutuhkan investasi besar untuk konstruksi, sistem drainase, lapisan pelindung, dan pengelolaan emisi—sering kali dianggap bukan prioritas.

Padahal, biaya yang dihemat di awal justru berbalik menjadi beban jangka panjang berupa pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan meningkatnya biaya kesehatan masyarakat.

Kedua, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam pengelolaan limbah modern turut memperparah situasi. Pengelolaan sanitary landfill memerlukan tenaga ahli di bidang teknik lingkungan, manajemen limbah, dan pemantauan emisi. Tanpa kapasitas teknis yang memadai, banyak daerah memilih metode yang lebih sederhana meski tidak berkelanjutan.

Ketiga, lemahnya komitmen politik menjadi penghambat utama transformasi sistem. Kebijakan pengelolaan sampah sering kali tidak menjadi agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Padahal, dampaknya bersifat lintas sektor—menyentuh aspek kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Ironisnya, open dumping masih dianggap sebagai “jalan pintas” yang mudah dan murah. Namun kenyataannya, metode ini justru menyimpan bom waktu yang merusak kualitas hidup masyarakat dan menghambat potensi ekonomi lokal.

Padahal, jika dikelola dengan tepat, sampah bukanlah musuh. Ia bisa menjadi sumber energi melalui teknologi waste-to-energy, menjadi bahan baku pupuk organik, membuka lapangan kerja di sektor daur ulang, dan bahkan menjadi komoditas ekonomi baru dalam skema ekonomi sirkular.

Belajar dari Negara Lain

Pada saat Indonesia masih terjebak dalam praktik open dumping , banyak negara lain telah beralih ke sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. Mereka tidak sekadar mengakhiri metode lama, tetapi juga membuka era baru di mana sampah dipandang sebagai aset bernilai, bukan lagi masalah yang dibuang begitu saja.

- Jerman: Sekitar 70% sampah rumah tangga berhasil didaur ulang. Sisanya masuk ke landfill sebagai residu akhir. Sistem sanitary landfill memenuhi standar tinggi sehingga limbah tidak mencemari lingkungan.

- Jepang: Memiliki lebih dari 1.000 fasilitas incinerator modern dengan sistem kontrol emisi ketat. Daur ulang tetap penting, namun pembakaran terkontrol berperan besar mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi panas.

- Swedia: Hanya 1% sampah yang berakhir di TPA. Sisanya diubah menjadi energi melalui waste-to-energy.

- Korea Selatan: Menerapkan sistem pelacakan berbasis RFID, di mana warga membayar sesuai volume sampah. Mendorong pemilahan di sumber dan meningkatkan kesadaran publik

- Singapura: Menggabungkan incinerator modern dengan sanitary landfill futuristik di Pulau Semakau, yang juga menjadi destinasi edukasi dan ekowisata.

Saatnya Indonesia Berubah

Menutup 343 TPA open dumping bukan hanya soal infrastruktur. Ini adalah langkah strategis untuk memutus rantai pencemaran dan membangun ekonomi sirkular. Dengan pemilahan sampah di sumber, teknologi waste-to-energy, dan pembangunan sanitary landfill sesuai standar, Indonesia bisa mengubah masalah menjadi peluang.

Hasilnya? Lingkungan yang lebih sehat, ekonomi yang lebih berkelanjutan, dan generasi mendatang yang terbebas dari warisan krisis sampah yang kita biarkan hari ini.

Referensi:

- https://www.unep.org/topics/chemicals-and-pollution-action/waste/open-dumping

- https://greennetwork.asia/featured/looking-into-the-end-to-the-open-dumping-in-indonesia/

- https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/plastic-waste-discharges-from-rivers-and-coastlines-in-indonesia

- https://www.kemenlh.go.id/news/detail/akhiri-open-dumping-sampah-bangun-peradaban-harmonis-dengan-lingkungan-alam-dan-budaya?utm_source=chatgpt.com

- http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/Tempat_pemrosesan_akhir_sampah_BROSUR.pdf