CATATAN VALID

10 Oktober 2025

14:30 WIB

Mitigasi Krisis Lingkungan Dengan Restorasi Ekosistem Pesisir Di Indonesia

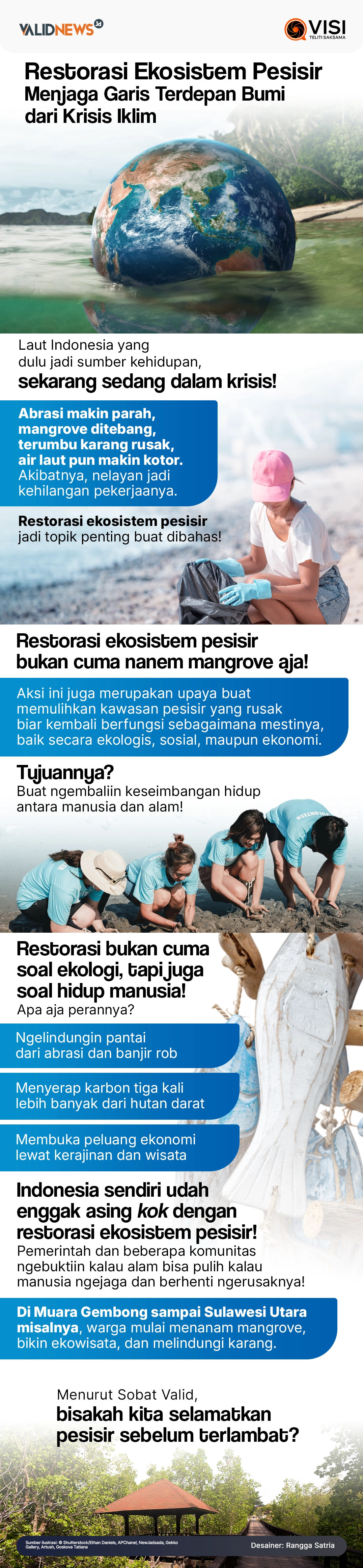

Restorasi ekosistem pesisir bukan cuma tentang menanam mangrove atau memperbaiki terumbu karang, tetapi sebuah gerakan besar untuk mengembalikan keseimbangan alam.

Penulis: Oktarina Paramitha Sandy

Editor: Rikando Somba

Sejumlah peserta, termasuk jajaran pemerintah daerah dan perwakilan PT Vale Indonesia Tbk, melakukan penanaman mangrove di pesisir wilayah Luwu Timur. Humas Vale Indonesia.

Banyak media memberitakan bahwa Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ternyata sedang menghadapi krisis alam serius di wilayah pesisirnya. Ini bukan isapan jempol atau hoaks. Negeri yang punya garis pantai kita yang membentang lebih dari 108 ribu kilometer seharusnya jadi sumber kehidupan, tapi kini justru banyak yang mengalami kerusakan.

Di beberapa daerah, abrasi pantai makin parah, mangrove ditebang untuk lahan tambak atau industri, dan terumbu karang yang rusak akibat aktivitas manusia. Akibatnya, laut yang dulu jadi tumpuan hidup kini perlahan kehilangan fungsinya.

Dampaknya terasa langsung di lapangan. Kualitas air laut menurun, hasil tangkapan nelayan berkurang, dan banyak desa pesisir yang terancam tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Bukan cuma lingkungan yang kehilangan keseimbangannya, tapi juga masyarakat pesisir yang kehilangan penghidupan. Bayangkan, ribuan keluarga yang selama ini bergantung pada laut kini harus berjuang lebih keras untuk bertahan.

Dikutip dari kajian Bappenas (2022) yang berjudul Loss and Damage Akibat Dampak Perubahan Iklim di Sektor Pesisir, kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di sektor pesisir dan laut diperkirakan mencapai rata-rata Rp81,53 triliun per tahun pada periode 2020–2024. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi gambaran nyata betapa besarnya dampak degradasi pesisir terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi disebut sebagai daerah yang paling parah terdampak karena padatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan.

Namun, di tengah kondisi yang mengkhawatirkan itu, muncul secercah harapan baru: restorasi ekosistem pesisir. Upaya ini bukan cuma tentang menanam mangrove atau memperbaiki terumbu karang, tetapi sebuah gerakan besar untuk mengembalikan keseimbangan alam dan memulihkan fungsi ekosistem laut yang selama ini terganggu.

Restorasi juga berarti memulihkan hubungan antara manusia dan laut; bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya.

Yang menarik, gerakan restorasi kini mulai berkembang di banyak daerah. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, hingga sektor swasta mulai bekerja sama untuk memperbaiki pesisir yang rusak. Di beberapa tempat seperti Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, hasilnya sudah mulai terlihat. Mangrove tumbuh kembali, ikan mulai kembali ke perairan dangkal, dan masyarakat pesisir pelan-pelan mendapatkan kembali harapan yang sempat hilang.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang sangat luas dan strategis. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai yang membentang lebih dari 108 ribu kilometer, daerah pesisir kita menjadi salah satu kawasan terkaya di dunia, baik secara ekologis maupun ekonomis. Kawasan ini bukan hanya rumah bagi jutaan penduduk, tetapi juga menyimpan potensi alam yang luar biasa besar. Mulai dari hutan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang yang menjadi sumber kehidupan bagi berbagai spesies laut.

Sayangnya, kondisi ekosistem pesisir kita saat ini jauh dari ideal. Berbagai data dan laporan menunjukkan bahwa tingkat kerusakan pesisir di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Lebih dari separuh hutan mangrove nasional mengalami degradasi, sebagian besar akibat alih fungsi lahan menjadi tambak, perkebunan, atau kawasan industri dan properti. Di sisi lain, sekitar 30% terumbu karang berada dalam kondisi kritis, rusak oleh praktik penangkapan ikan yang destruktif, pencemaran limbah, serta meningkatnya suhu laut akibat perubahan iklim.

Dikutip dari Strategi Restorasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat (2023), kerusakan mangrove di wilayah tersebut disebabkan oleh kombinasi antara aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Penelitian ini menegaskan bahwa degradasi ekosistem pesisir bukan hanya permasalahan lokal, tetapi cerminan dari lemahnya pengelolaan kawasan pesisir di tingkat nasional.

Penyebab utama dari kerusakan ini sebenarnya bisa kamu tebak. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, aktivitas industri tanpa pengawasan lingkungan yang memadai, pencemaran dari sampah plastik dan limbah cair, hingga perubahan iklim yang membuat suhu laut meningkat dan cuaca semakin ekstrem, semuanya berkontribusi terhadap memburuknya kondisi pesisir. Akibatnya, ekosistem yang seharusnya menjadi benteng alami dari bencana kini kehilangan fungsinya.

Dampaknya terasa di mana-mana. Secara ekologis, keanekaragaman hayati laut menurun tajam, banyak habitat alami rusak, dan rantai makanan di laut mulai terganggu. Secara sosial, masyarakat pesisir kehilangan sumber penghidupan, terutama para nelayan yang kini semakin sulit mendapatkan hasil tangkapan. Di beberapa daerah, abrasi pantai bahkan membuat permukiman warga tergerus ombak, sementara banjir rob datang lebih sering dari sebelumnya.

Yang paling menyedihkan, banyak generasi muda di daerah pesisir mulai kehilangan harapan terhadap laut. Tempat yang dulu menjadi sumber kehidupan dan identitas mereka, kini justru berubah menjadi simbol ketidakpastian. Kondisi ini jelas jadi peringatan buat kita semua bahwa laut Indonesia sedang berada dalam krisis, dan upaya penyelamatan harus segera dilakukan sebelum kerusakannya semakin dalam.

Apa Itu Restorasi Ekosistem Pesisir?

Kalau Sobat Valid mendengar istilah restorasi ekosistem pesisir, mungkin bayangan pertama di benak kita adalah kegiatan menanam mangrove di tepi pantai atau menaruh karang buatan di laut dangkal. Padahal, makna restorasi jauh lebih luas dan dalam dari itu.

Restorasi ekosistem pesisir adalah upaya memulihkan kawasan pesisir yang rusak agar bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi. Tujuannya bukan cuma mempercantik pemandangan laut, tapi mengembalikan keseimbangan hidup antara manusia dan alam yang selama ini terganggu oleh tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim.

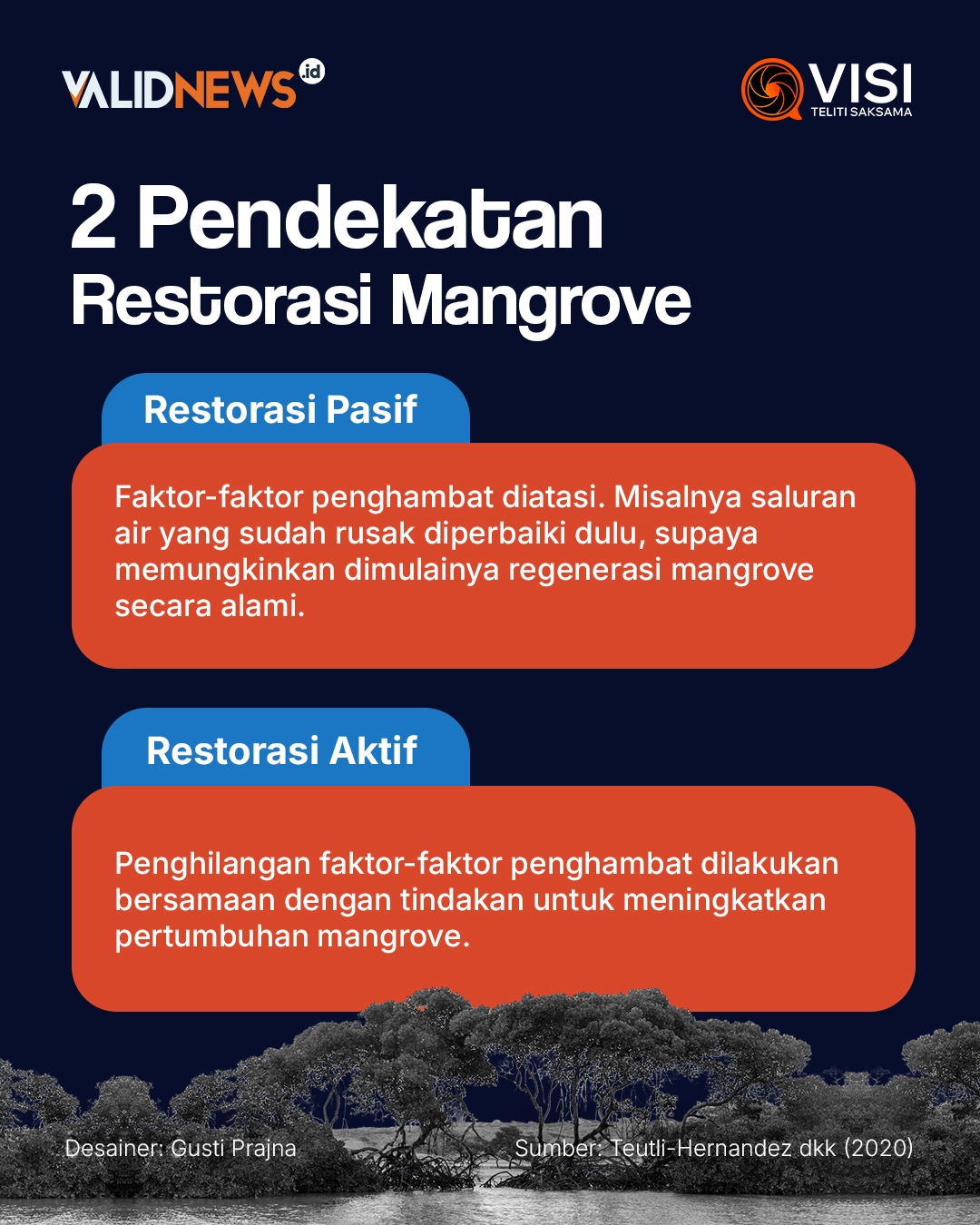

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), restorasi pesisir bertujuan menghidupkan kembali fungsi ekosistem yang telah menurun, termasuk kemampuan alam dalam melindungi garis pantai dari abrasi, menjaga ketersediaan sumber daya ikan, hingga menstabilkan iklim lokal melalui penyerapan karbon Dalam konteks ilmiah, restorasi berbeda dengan rehabilitasi maupun konservasi.

Restorasi berfokus untuk mengembalikan kondisi ekosistem seperti sebelum rusak. Rehabilitasi lebih menitikberatkan pada pemulihan fungsi tanpa harus sama dengan keadaan aslinya, sementara konservasi adalah upaya menjaga ekosistem yang masih sehat agar tidak rusak.

Di lapangan, bentuk restorasi pesisir di Indonesia sangat beragam. Di beberapa daerah, masyarakat menanam ribuan bibit mangrove di kawasan pesisir yang dulu berubah jadi tambak atau lahan permukiman. Penanaman ini bukan sekadar seremonial, tapi dilakukan dengan memperhatikan jenis bakau yang cocok dengan karakter tanah, salinitas air, serta pola pasang surut laut. Tanpa hal itu, bibit yang ditanam bisa mati dalam hitungan minggu.

Di wilayah lain, ada program rehabilitasi terumbu karang menggunakan metode transplantasi, di mana potongan karang sehat dipindahkan ke area rusak dengan bantuan struktur buatan seperti rangka baja atau beton berbentuk kubah. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi, karena sedikit perubahan suhu atau arus laut bisa memengaruhi tingkat keberhasilan pertumbuhan karang.

Selain itu, beberapa wilayah pesisir juga mengembangkan pendekatan restorasi yang lebih luas, seperti pembentukan kawasan konservasi laut. Di sini, pemerintah dan masyarakat bekerja sama mengatur zonasi wilayah tangkap ikan, menetapkan daerah perlindungan habitat, dan mengedukasi nelayan agar praktik penangkapannya lebih berkelanjutan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa ekosistem pesisir yang sedang dipulihkan tidak kembali rusak akibat aktivitas manusia yang berlebihan.

Dikutip dari penelitian berjudul Effectiveness of community-based mangrove management for coastal protection: A case study from Central Java, Indonesia (2023), di kawasan yang dikelola oleh komunitas lokal, mangrove tumbuh lebih cepat dan tingkat kelangsungan hidup bibitnya lebih tinggi dibanding proyek yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, hasil restorasi jauh lebih berkelanjutan.

Yang membuat restorasi ekosistem pesisir menarik adalah sifatnya yang holistik. Program ini tidak hanya bicara soal tanaman atau biota laut, tapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Restorasi yang baik justru memperkuat kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, komunitas yang dulu menebang mangrove untuk kayu kini justru menjadi penjaga hutan mangrove, karena mereka mendapat manfaat ekonomi baru dari ekowisata atau produksi madu mangrove. Selain itu, perempuan di desa pesisir mulai berperan aktif dalam kegiatan restorasi, baik sebagai pengelola kelompok usaha, pemandu wisata, maupun pengumpul data lingkungan. Jadi, restorasi juga membuka ruang bagi pemberdayaan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan.

Mengapa Penting untuk Melakukan Upaya Restorasi Ekosistem Pesisir

Skala kerusakan yang terjadi di banyak wilayah pesisir Indonesia sudah terlalu besar untuk diperbaiki secara alami. Butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun sampai alam benar-benar pulih, sementara masyarakat yang hidup di pesisir tidak punya waktu sebanyak itu untuk menunggu.

Ekosistem pesisir yang sehat adalah fondasi penting bagi kehidupan jutaan orang. Mangrove, terumbu karang, dan padang lamun punya peran besar dalam menjaga keseimbangan ekologi sekaligus menopang ekonomi masyarakat. Mangrove, misalnya, bukan hanya tempat tumbuhnya ikan-ikan muda, tapi juga pelindung alami dari abrasi dan gelombang besar. Terumbu karang menjadi rumah bagi ribuan spesies laut yang bernilai ekonomi tinggi, sedangkan padang lamun berperan penting dalam menyimpan karbon dan menjaga kejernihan air laut.

Dikutip dari penelitian bertajuk Restorasi Mangrove sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Desa Pantai Bahagia (2025), kegiatan restorasi yang dilakukan di Kabupaten Bekasi berhasil menanam lebih dari 8.000 bibit Rhizophora mucronata dengan tingkat keberhasilan tumbuh mencapai 98,67%–100% selama periode 2020–2023. Hasilnya luar biasa, total karbon yang tersimpan di kawasan itu mencapai 15,59 ton pada tahun 2023, dan meningkat secara konsisten setiap tahun.

Temuan ini menegaskan bahwa restorasi pesisir bukan hanya upaya memperindah alam, tapi juga strategi nyata untuk menghadapi krisis iklim. Mangrove dikenal sebagai blue carbon ecosystem, yaitu penyerap karbon yang sangat efisien. Satu hektare hutan mangrove bisa menyerap karbon tiga hingga lima kali lebih banyak dibandingkan hutan darat tropis. Jadi, dengan menanam kembali mangrove, kamu sebenarnya ikut berkontribusi langsung pada upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca.

Selain itu, restorasi pesisir juga berperan penting dalam melindungi wilayah pesisir dari bencana. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam gelombang, dan mengurangi dampak badai atau tsunami.

Dari sisi sosial ekonomi, restorasi juga membawa dampak positif yang signifikan. Banyak program restorasi kini melibatkan masyarakat lokal, mulai dari penanaman hingga pengelolaan kawasan. Kita bisa lihat contohnya di sejumlah desa pesisir di Riau dan Sulawesi, di mana warga mulai memanfaatkan hasil hutan mangrove secara berkelanjutan, seperti olahan buah mangrove, ekowisata, hingga bahan dasar kerajinan. Selain meningkatkan pendapatan, partisipasi masyarakat ini juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap alam yang mereka rawat bersama.

Restorasi ekosistem pesisir bukan sekadar pekerjaan lingkungan, tapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan. Dengan memulihkan kawasan pesisir, kamu ikut memastikan bahwa anak-anak di masa depan masih bisa menikmati laut yang bersih, ikan yang melimpah, dan pantai yang tetap aman dari abrasi. Ini bukan sekadar tentang menanam pohon atau memperbaiki karang, tapi tentang membangun harapan dan ketahanan bagi manusia dan alam yang saling bergantung satu sama lain.

Salah satu program terbesar datang dari pemerintah lewat Gerakan Nasional Rehabilitasi Mangrove (GNRM). Program ini menargetkan pemulihan hingga 600 ribu hektar mangrove di seluruh Indonesia. Tujuannya bukan hanya menanam bakau, tapi juga membangun sistem pengelolaan jangka panjang agar ekosistem mangrove bisa tumbuh dan bertahan. Restorasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

Selain pemerintah, banyak komunitas lokal dan LSM juga ikut mengambil peran penting. Di Bali, misalnya, warga pesisir bersama kelompok pecinta lingkungan melakukan penanaman mangrove di lahan-lahan tambak yang sudah lama terbengkalai. Di Sulawesi, kelompok nelayan ikut dalam program rehabilitasi terumbu karang dengan metode transplantasi. Sedangkan di Kalimantan, komunitas adat bekerja sama dengan lembaga konservasi untuk memulihkan hutan mangrove di wilayah adat mereka, sambil tetap menjaga kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun.

Sebagai contoh, restorasi ekosistem pesisir di Desa Muara Gembong di Kabupaten Bekasi yang sudah berhasil. ilayah ini dulunya dikenal sebagai salah satu kawasan pesisir yang paling terdampak abrasi di pesisir utara Jawa . Masyarakat setempat, lembaga penelitian, dan organisasi konservasi bekerja sama memulihkan kawasan ini dengan pendekatan berbasis komunitas yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.

Restorasi di Muara Gembong nggak sekadar menanam kembali bibit mangrove lalu menunggu hasilnya. Di sini, masyarakat dilibatkan sejak awal, mulai dari perencanaan, penanaman, sampai pengelolaan hasilnya. Warga nggak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tapi juga sebagai penjaga ekosistem. Dikutip dari penelitian berjudul Mangrove forest food products as alternative livelihood measures: mangrove conservation by community in Muara Gembong, Bekasi, Indonesia. konservasi di Muara Gembong membuktikan bahwa restorasi yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu meningkatkan kelangsungan hidup mangrove secara signifikan dan memperkuat ekonomi lokal.

Kini, hasilnya mulai terlihat nyata. Wilayah yang dulunya gundul kini dipenuhi vegetasi mangrove yang rapat, air laut yang dulu sering meluap kini lebih tenang, dan populasi ikan di sekitar muara mulai kembali meningkat. Bahkan, sebagian warga sudah mengembangkan kegiatan ekowisata mangrove yang memberikan tambahan pendapatan sambil memperkenalkan pentingnya konservasi kepada pengunjung.

Restorasi di Muara Gembong jadi bukti bahwa upaya memperbaiki lingkungan nggak harus bertentangan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kalau kamu lihat lebih dekat, keberhasilan ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa menjaga pesisir bukan cuma soal menanam pohon, tapi tentang mengembalikan hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Restorasi Ekosistem Pesisir Jadi Harapan Baru untuk Laut Indonesia

Dikutip dari penelitian Blue Carbon Potential of Mangrove Ecosystems and Its Management to Promote Climate Change Mitigation in Indonesia (2024), ditemukan bahwa ekosistem mangrove Indonesia menyimpan karbon biru sebesar 3.267,87 Megaton Karbon (MtC), dan mampu menyerap emisi CO₂e hingga 11.982,21 MtCO₂e, dimana wilayah Papua dan Kalimantan memberikan kontribusi terbesar. Penelitian ini juga menekankan bahwa pengelolaan mangrove yang baik, termasuk restorasi, berpotensi besar membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi nasional.

Tapi agar restorasi benar-benar menjadi harapan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pemerintah pusat dan daerah perlu sinergi dalam kebijakan, regulasi, dan penganggaran. Akademisi harus terus melakukan riset ilmiah agar restorasi yang dijalankan memiliki dasar kuatjenis spesies yang cocok, teknik tanam, pemulihan kondisi tanah dan air, dan cara monitoring yang efektif. Sektor swasta juga harus melihat restorasi bukan sebagai beban CSR, tapi sebagai investasi jangka panjang yang bisa memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan reputasi lingkungan.

Juga, inovasi sangat menentukan. Misalnya penggunaan data spasial melalui citra satelit dan drone untuk memetakan keadaan mangrove yang rusak; pemodelan karbon biru yang memungkinkan kita memperkirakan berapa banyak emisi yang bisa diserap oleh restorasi; serta teknologi restoratif seperti bioteknologi untuk mempercepat pertumbuhan bibit mangrove atau memperkuat substrat karang. Semua itu bisa membuat restorasi berjalan lebih efektif dan efisien.

Selain itu, restorasi yang sukses selalu melibatkan masyarakat lokal sebagai mitra aktif. Kalau semua syarat itu dijalankan dengan baik, restorasi ekosistem pesisir bisa jadi sebuah harapan nyata untuk laut Indonesia. Harapan itu bukan hanya tentang alam yang pulih, tapi juga tentang masyarakat yang lebih tangguh, lingkungan yang lebih lestari, dan ekonomi pesisir yang berkembang tanpa merusak laut yang kita cintai.

* Penulis merupakan kontributor di Validnews.id

Referensi:

- Loss and Damage Akibat Dampak Perubahan Iklim di Sektor Pesisir (2022)

Strategi Restorasi Ekosistem Mangrove di Kawasan Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat (2023) - Effectiveness of community-based mangrove management for coastal protection: A case study from Central Java, Indonesia (2023)

- Restorasi Mangrove sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Desa Pantai Bahagia, Kabupaten Bekasi (2025)

- Mangrove forest food products as alternative livelihood measures: mangrove conservation by community in Muara Gembong, Bekasi Regency, Indonesia (2025)

- Blue Carbon Potential of Mangrove Ecosystems and Its Management to Promote Climate Change Mitigation in Indonesia (2024)